Sich der Pandemie hingeben

Schreiben und Nervosität in Zeiten von Covid-19

„Ich glaube, es gibt bei vielen ein ähnliches Verlangen, nicht anfangen zu müssen; ein ähnliches Begehren, sich von vornherein auf der anderen Seite des Diskurses zu befinden und nicht von außen ansehen zu müssen, was er Einzigartiges, Bedrohliches, ja vielleicht Unheilvolles an sich hat.“

Michel Foucault [1]

Eigentlich möchte ich nicht anfangen, über Covid-19 zu schreiben. Besser von Anbeginn an auf der anderen Seite des Diskurses stehen, in dem stillen Verlangen, ihn gar nicht erst von außen betrachten zu müssen. Angesichts des Einzigartigen und vielleicht zu Fürchtenden, das er womöglich in sich trägt, ist die Sehnsucht da, ihn nicht zu analysieren; ebenso der Wunsch, gerade nicht zu sprechen und nicht zu schreiben, angesichts des Wucherns von Covid-19 zur Pandemie.

Dieser Wunsch war groß in mir, von dem Tag an, als ich zum ersten Mal von einem neuen Coronavirus in den Medien gelesen habe. Schon jetzt erinnere ich mich nicht mehr, wann das war. Im Januar noch war Covid-19 in China sehr weit weg für mich, ich gebe es zu. Januar scheint jetzt lange her. Als jemand, die seit Jahren zu der chronischen, globalen Infektionskrankheit Tuberkulose arbeitet, war mein erster Reflex zu denken: schon wieder diese Panik während des „Wartens auf die Pandemie“ (Caduff 2018); gut 3000 Todesfälle in China für ein Land von 1,4 Milliarden Menschen, was sind diese schon im Vergleich zu den 1,3 Millionen Tuberkulosetoten der Welt in jedem Jahr? Es wird uns nur noch mehr globale Versicherheitlichung von Public Health bringen, mit ihren harten polizeilichen und sanitären Maßnahmen, wie damals nach 9/11 und der Aufregung um Bioterrorismus. Auf der anderen Seite der Pandemie stehen bleiben, das wollte ich.

Dann kommen die Berichte aus Italien, dann aus Spanien. In Spanien forsche ich seit 2017 zu Austeritätspolitik im Gesundheitswesen, unter anderem in einem nun aus allen Nähten platzenden öffentlichen Krankenhaus im Zentrum von Madrid. Und dann ist alles doch da, Anfang März. Ganz schnell, und doch so spät. Cluster im Südelsass. Das Krankenhaus in Mulhouse am Limit. Die Schulen im Südelsass werden geschlossen. Die Region Grand-Est, wo ich wohne, wird vom Robert-Koch-Institut in Berlin zum Hochrisikogebiet ernannt, wie ich von einer Freundin aus München höre. Seit dem 17.3.2020, 12h, ist in ganz Frankreich Ausgangssperre. Wir dürfen uns nicht mehr als 500 Meter von unserem Domizil entfernen, und das auch nur, um einzukaufen, Sport zu treiben, oder zum Arzt zu gehen, immer mit einem unterschriebenen Formular zum Beweggrund des Ausgangs und dem Personalausweis in der Tasche. Wir befinden uns im „sanitären Ausnahmezustand“ (état d’urgence sanitaire). Die ganze „Nervosität des Systems“ bricht über mich herein, so wie sie der US-amerikanische Anthropologe Michael Taussig (1992) Anfang der 1990er Jahre in seinem Werk „The Nervous System“ beschrieben hat, anhand so unterschiedlicher Beispiele wie Staatsterror in Kolumbien und Arzt-Patienten Beziehungen in New York.

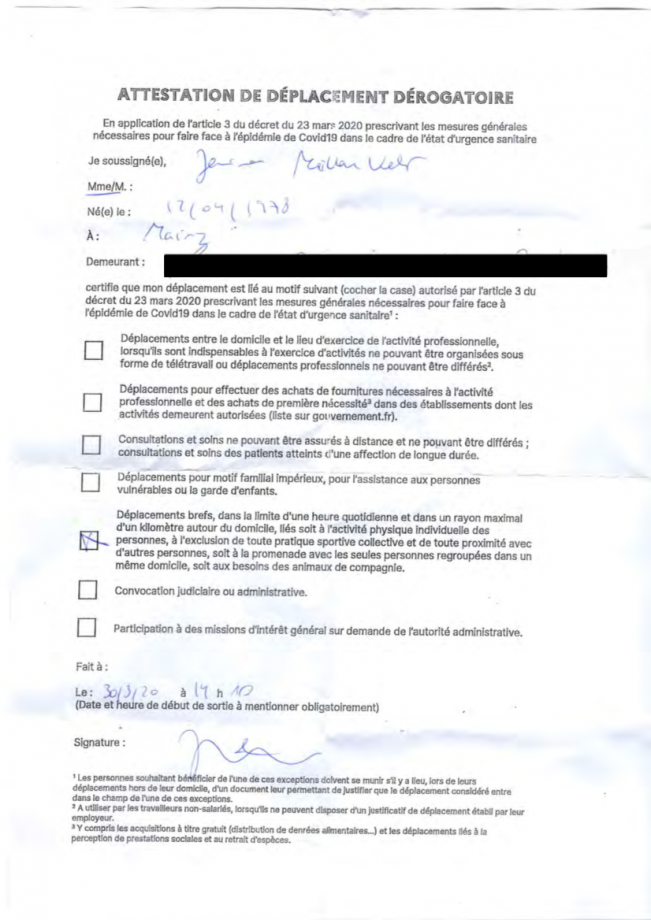

Illusration 1: Mein „Ausgangsformular“ vom 30.3.2020. Copyright: Janina Kehr

Da ist die Nervosität der politischen Entscheidungsträger*innen um Antworten mit ihren immer strikteren sanitären Maßnahmen wie Grenzschließungen; die Nervosität der Experten ohne Daten und ihr erbitterter Kampf um Wahrheit (Ioannidis 2020); die Nervosität des „Hygienestaates“ (Rosanvallon 2020) ohne Evidenz und dennoch in der Pflicht, das Gesundheitswesen vor einem „Kollaps“ schützen zu müssen; die Nervosität der epidemiologischen Modellierungen und das „Theater der Echtzeit Surveillance“ (Engelmann 2020); die Nervosität der Zeitungsberichterstattungen, neben Covid-19 existiert nichts anderes mehr; die Nervosität der #Covid-19 Tweets; die Nervosität der nach Schuldigen Suchenden und Stigmatisierenden. Diese generalisierte Nervosität geht mir durch Mark und Bein, täglich. Jeder Versuch, die Nervosität durch, wie Taussig es beschreibt, „ein kleines Ritual oder ein bisschen Wissenschaft“ (1992, S. 2) aufzulösen, macht das nervöse System nur noch nervöser und untermauert damit seine systematische Macht.

Ich sehe es nach wie vor als meine sozialwissenschaftliche Pflicht, Medien kritisch zu lesen und tagesaktuell darüber nachzudenken, was um mich herum und an anderen Orten der Welt geschieht – auch in Zeiten generalisierter Nervosität. Aber ob mir eine „Stimme der Besonnenheit“ (Beyer 2020) inmitten der Epidemie gelingt, so wie es Judith Beyer in ihrem inspirierenden Artikel vor ein paar Tagen beschrieben hat, bezweifle ich, und dies, obwohl ich als Medizinanthropologin seit vielen Jahren über globale Epidemien nachdenke. Weniger denn je schaffe ich es, die für Kritik notwendige Distanz zu bewahren, um analytische Schnitte zu tun, zu Hause vor dem Schreibtisch sitzend, wo jede Perspektive quasi rein medial vermittelt ist. Im Moment ist mir als Medizinanthropologin, die in Krankenhäusern forscht, auch die destabilisierende und gleichzeitig beruhigende körperliche Nähe des Mittendrinseins der Feldforschung genommen. Das Miteinandersein mit meinen Forschungspartner*innen – Gesundheitsmitarbeitenden, Patient*innen und deren Angehörigen, ob im Krankenhaus oder zu Hause. Aber sowohl Nähe als auch kritische Distanz wären für die Möglichkeit eines anderen Blicks auf die derzeitige medial vermittelte Krise so zentral. Stattdessen ist nur Diskurs. Ich lebe im Diskurs, schreibe mit am Diskurs und fühle seine Nervosität in mir und meiner unmittelbaren Umgebung, hier in Frankreich, hier im Elsass, am Schreibtisch.

Die Nervosität ist groß, vielleicht größer als auf der anderen Seite des Rheins. Sie ist alltäglich, genauso wie die Schwere der leeren Straßen. Sie zeigt sich in der flehenden SMS einer befreundeten Apothekerin aus Strasbourg, die uns noch vor Beginn der strikt implementierten Ausgangssperre aufruft, doch „bitte bitte zu Hause zu bleiben“ und nicht präventiv Apotheken zu stürmen wie ihre Hunderte von Kund*innen in einer Stadt, „in der die Krankenhäuser gerade überlaufen“ und die „Primärversorgung zutiefst verunsichert ist“. Sie zeigt sich in der Kriegsmetaphorik des Präsidenten Emmanuel Macron in seiner „Rede an die Franzosen“ vom 16.3., die zwischen 25 und 35 Millionen Bürger*innen an ihren Bildschirmen zu Hause mitverfolgten, mehr als bei jedem Fußballweltmeisterschaftsendspiel. Sie zeigt sich in den Heldenbildern der ersten beiden an Covid-19 verstorbenen Ärzte, gezeichnet in der lokalen Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace. Sie zeigt sich in den dunklen Bilder aus dem Repertoire der Katastrophen- und Kriegsmedizin, die mir überall entgegen schlagen: im vom Gesundheitsservice der Armee errichteten Feldkrankenhaus in Mulhouse, das am 26.3. seinen ersten Patienten aufnahm; in Menschen mit Ganzkörper-Schutzanzügen; in Videos vom Beladen der TGV-Sanitätszüge in einem gespenstisch verlassenen Strasbourger Bahnhof; in den Bildern von Rettungsfahrzeugen mit Blaulicht auf dem Bahnsteig im Morgengrauen, hintereinander gereiht, mit ihrer Ladung Patient*innen; in dem dickbäuchigen Militärflugzeug am nahen Flughafen Strasbourg-Entzheim, das Patienten nach Deutschland abtransportiert – dieser symbolische Funken Solidarität scheint derzeit das einzige, was von Europa übrigbleit. Neben der Kriegsrhetorik der Politik stehen die Kriegsbilder der Medizin.

Diese Epidemie trifft mich anders als die anderen von der WHO zuvor deklarierten „Pandemien“ des 21. Jahrhunderts – SARS 2002, H1N1 2009, Ebola 2015 –, auch wenn ihre Militarisierung und Versicherheitlichung gerade Ebola auf unheimliche Weise ähneln (Elliott 2015). Die derzeitige Epidemie trifft die Mitarbeiter*innen des öffentlichen Gesundheitswesens hier in Frankreich anders als andere „Krisen“ zuvor. Nicht unähnlich wie in Spanien und Italien unterliegen auch hier in Frankreich die Krankenhäuser seit einem Jahrzehnt strikten Sparmaßnahmen, und seit 25 Jahren einer strikten Ökonomisierung (Belorgey 2010; Juven 2016). In Frankreich begaben sich deshalb im November 2019 Gesundheitsmitarbeitende massiv in den Streik, für den Erhalt der öffentlichen Krankenhäuser; im Januar 2020 traten über 1000 Chefärzt*innen aus Protest von ihren administrativen Aufgaben in der Krankenhausverwaltung zurück; am 30.3.2020 rief ein Kollektiv aktivistischer Gesundheitsvereinigungen wie Act-Up und das Collective Inter Hôpitaux das oberste französische Verwaltungsgericht an, um gegen die Rationierung von Schutzmaterial und Medikamenten zu agieren und sich für deren öffentliche Bereitstellung starkzumachen, inmitten der Epidemie. Schon lange warnen im Gesundheitswesen Arbeitende, Global Health-Expert*innen und Sozialanthropolog*innen vor den tödlichen Folgen der Austeritätspolitik an vielen Orten weltweit (Juven & Lemoine 2018; Kehr 2019; Schrecker & Bambra 2015; Stuckler & Basu 2013). Jetzt sind die Folgen da. Dans la geule, wie man in Frankreich sagen würde, right in your face! „Macron kann auf das öffentliche Krankenhaus zählen – das Gegenteil bleibt noch zu beweisen“, ist der Slogan auf einem Foto, das auf sozialen Medien kursiert, um den Präsidenten in die Verantwortung zu nehmen.

Illustration 2: #sauvonslhopitalpublic, Copyright collectifinterhop #sauvonslhopitalpublic. https://www.instagram.com/p/B9L1YQPIgNW/#kairos

Ich kann nicht mehr auf der anderen Seite der Epidemie stehen, oder auf der anderen Seite des Diskurses. Ob die Maßnahmen um Covid-19 übertrieben sind oder nicht, scheint keine produktive Frage mehr. Im Moment finde ich keinen Weg aus dem Diskurs, schreibe stattdessen aus der Mitte dieses nervösen Systems heraus, vorrübergehend, hastend nach neuen Informationen, und doch immer hinterherhinkend. Ich versuche, allmählich mein Schreiben und Denken mehr oder weniger systematisch mit dem von alltäglicher Austerität geprägten Vorher der öffentlichen Gesundheitsversorgung zu verknüpfen, das mich in meiner Forschung umtreibt. Gefangen im Diskurs bleibt es mir aber unmöglich, ihm heute äußerlich zu sein, wie Foucault es sich kokett auf den ersten Seiten der „Ordnung des Diskurses“ wünschte, wie oben zitiert. Gleichzeitig war Foucault es, der uns wie kein anderer Mittel an die Hand gab, um die Mächtigkeit, die Regeln, die Hierarchien, die Verbote und Gebote von Diskursen zu analysieren, von außen, und dennoch in ihrer vollen Materialität. Bisher gelingt es mir kaum.

Die Mächtigkeit und Materialität des Covid-19-Diskurses geht jeden Tag aufs Neue durch mich hindurch. Über Twitter, über die Websites von Zeitungen, über die virtuellen Apéros mit Freund*innen und Kolleg*innen, über den Strom von Corona Diaries- und #Witnessing-Aufrufen wie diesen, auf den ich antworte. Ich ernähre mich vom Covid-19-Diskurs, ekele mich vor ihm, bin abgestoßen und angezogen, bulimisch. Nie ist mir deutlicher geworden als jetzt, was Foucault mit der „schweren und bedrohlichen Materialität“ (Foucault 1994, S. 11) der Diskurse meinte. Ich kann ihr nicht entrinnen.

Auch wenn diskurstheoretische Ansätze inzwischen mehr zur Geschichte denn zur Avantgarde sozialanthropologischer Forschung gehören, lebe ich im Hier und Jetzt im Diskurs, schreibe in ihm, an ihm, sich seiner Materialität hingebend, ohne analysieren zu können oder zu wollen. Die Nervosität übersteigt seine Regelhaftigkeit und den Wunsch nach Verstehen, ja verunmöglicht beides. Taussig fragte: „How to write the Nervous System that passes through us and makes us what we are?” (1992, S. 10). Wie kann man die Nervosität des Pandemie-Diskurses schreiben, wenn er einen durchdringt? Taussig riet zu einer Form von Wissen, die sich dem Phänomen hingibt, anstatt von oben herab darüber nachzudenken: „knowing is giving oneself over to a phenomenon rather than thinking about it from above“ (1992, S. 10). Wie lange kann man sich der Nervosität hingeben? Wie lange durch sie denken? Die derzeitige Nervosität wird irgendwann vorbei sein, eine andere wird folgen. Ich kann meine Augen und Ohren nicht schließen. Und doch schließe ich meine Augen und Ohren. Es ist Luxus. Es ist Notwendigkeit. Und dann lasse ich mich wieder überwältigen von der überwältigenden Nervosität der Pandemie, gebe mich ihr hin, bis ich die Augen wieder vor ihr schließe. Bis zum nächsten Mal.

Per WhatsApp textete mir gestern Elena, eine befreundete Ärztin aus Madrid. Ihr zu schreiben, traute ich mich schon gar nicht mehr, trotz meiner Sorge um sie und ihre Kolleg*innen der Infektionsstation, die mit ungenügend Schutzkleidung täglich zur Arbeit gehen: „Wenn das alles vorbei ist… sprechen wir darüber… was man verbessern muss.“ Sie textete Aufschub. Wenn ich schon nicht dem Wunsch nachgehen kann, auf der anderen Seite des Diskurses zu stehen, dann wünsche ich mir Aufschub wie Elena. Ist Aufschub eine Form von Widerstand gegen den Zwang der Krise? Wie kann Aufschub gelingen, ohne das Archivieren der nervösen digitalen und medialen Momente des Sich-Hingebens der Pandemie zu vergessen? Wie Aufschub erreichen, ohne täglich die alltägliche Improvisierung und Neuerfindung von Medizin im Kleinen zu dokumentieren, aus der medial vermittelten Distanz? Ich wünsche mir, dass ein vorsichtig archivierender Aufschub von heute den Widerstand von morgen wiederaufleben lässt. Nicht den Widerstand gegen die Pandemie, oder gegen die Krise; sondern den Widerstand gegen die schleichende Zerstörung der Möglichkeit einer öffentlichen und gerechten Gesundheitsversorgung für alle, die sie brauchen, auch jenseits von Covid-19 und nationalen Grenzen.

Geschrieben am 30.3.2020, überarbeitet am 2.4.2020

Janina Kehr ist Sozialanthropologin mit Forschungsschwerpunkt Medizinanthropologie am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern. Nach Covid-19 hofft sie, sich wieder der Arbeit an ihrem Buch zu Medizin in Zeiten der Austerität in Spanien widmen zu können, in dem sie öffentliche Gesundheitsinfrastrukturen und Care-Praktiken an der Schnittstelle von Schuldenökonomien, staatlicher Bürokratie und alltäglichen Erfahrungen untersucht.

#Witnessing Corona

This article was simultaneously published on the Blog Medical Anthropology . Witnessing Corona is a joint blog series by the Blog Medical Anthropology / Medizinethnologie, Curare: Journal of Medical Anthropology, the Global South Studies Center Cologne, and boasblogs.

Fußnoten

[1] Foucault 1994: 9. Im Original: „Il y a chez beaucoup, je pense, un pareil désir de n’avoir pas à commencer, un pareil désir de se retrouver, d’entrée de jeu, de l’autre côté du discours, sans avoir eu à considérer de l’extérieur ce qu’il pouvait avoir de singulier, de redoutable, de maléfique peut-être.“ Anmerkung der Verfasserin: das Wort „unheilvoll“ ist meine Übersetzung für das französische Original „maléfique“, in der Übersetzung von Walter Seitter im Fischer Verlag mit „verderblich“ übersetzt.

Bibliografie

Belorgey, Nicolas. 2010. L’hôpital sous pression. Enquête sur le « nouveau management public ». textes à l’appuie. Paris: La Découverte.

Beyer, Judith. 2020. « On Being Voices of Prudence in Times of a Pandemic – #Corona ». Allegra (blog). 23 mars 2020. https://allegralaboratory.net/on-being-voices-of-prudence-in-times-of-a-pandemic-corona/.

Caduff, Carlo. 2018. Warten auf die Pandemie: Ethnographie einer Katastrophe, die nie stattfand. Göttingen: Konstanz University Press. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5302288.

Elliott, Denielle. 2015. « Other images: Ebola and medical humanitarianism in Monrovia ». Medicine Anthropology Theory | An open-access journal in the anthropology of health, illness, and medicine 2 (2): 102. https://doi.org/10.17157/mat.2.2.277.

Engelmann, Lukas. 2020. « #COVID19: The Spectacle of Real-Time Surveillance ». Somatosphere (blog). 6 mars 2020. http://somatosphere.net/forumpost/covid19-spectacle-surveillance/.

Foucault, Michel. 1994. Die Orgnung des Diskurses. Frankfurt am Main: Fischer.

Ioannidis. 2020. « In the Coronavirus Pandemic, We’re Making Decisions without Reliable Data ». STAT (blog). 17 mars 2020. https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/.

Juven, Pierre-André. 2016. Une santé qui compte ? Les coûts et les tarifs controversés de l’hôpital public. Paris: Presses Universitaires de France.

Juven, Pierre-André, et Benjamin Lemoine. 2018. « Politiques de la faillite ». Actes de la recherche en sciences sociales, no 221‑222 (mai): 4‑19. https://doi.org/10.3917/arss.221.0004.

Kehr, Janina. 2019. « Se plaindre des soins dans l’Espagne de l’austérité ». Mouvements n° 98 (2): 32‑42.

Rosanvallon, Pierre. « Crise sanitaire : le retour de l’Etat », 2020. https://le1hebdo.fr/journal/numero/290, accessed on 02.03.2020.

Schrecker, Ted, et C Bambra. 2015. How Politics Makes Us Sick: Neoliberal Epidemics.

Stuckler, David, et Sanjay Basu. 2013. The Body Economic: Why Austerity Kills. Basic Books.

Taussig, Michael T. 1992. The Nervous System. New York/London: Routledge