Positioniertheit im Gesundheitsnotstand

Wahrnehmungen, Auslassungen und Bewertungen im Kontext von Ebola und Corona

Nein, dies ist kein Kommentar zu Ischgler Après-Ski und Corona-Partys aus der Zeit Mitte März 2020, als sich die politische Debatte in Deutschland schlagartig veränderte und innerhalb weniger Tage von weitgehender Sorglosigkeit in den Ausnahmezustand überging. Tatsächlich stammt das Zitat aus einem Welt-Meinungsbeitrag, verfasst von der Ressortleiterin „Wissen“ im Sommer 2014. Es bezieht sich dementsprechend nicht auf Corona, sondern auf die Ebola-Epidemie in West-Afrika (2014-2015), von der vor allem Guinea, Liberia und Sierra Leone betroffen waren.

In diesem Beitrag will ich rückblickend auf die Ebola-Epidemie, die ich damals medial und am Telefon mit Freund*innen in Sierra Leone verfolgt habe (vgl. Menzel 2014), und im fortlaufenden Kontext der Corona-Pandemie, die ich in meinem Berliner Homeoffice erlebe, über Positioniertheit (positionality) im Gesundheitsnotstand nachdenken. Konkret geht es mir um den Versuch einer Einordnung der öffentlichen Darstellung und Diskussion zentraler Problemlagen und vermeintlich normaler und problematischer Verhaltensweisen. „Positioniertheit“ (positionality) bezeichnet dabei den Umstand, dass Wahrnehmung, Bewertung sowie Analyse und Wissensproduktion nie im Nirgendwo stattfinden, sondern (bewusst und unbewusst) von Menschen betrieben werden, die durch ihre Erfahrungen, Beziehungen und (gerade auch materiellen) Lebensumstände geprägt und verortet – positioniert – sind (vgl. Harraway 1988).

So geprägte Wahrnehmungen führen nicht selten zu Auslassungen und verzerrten Bewertungen, die sich als selbstverständliche Normalität ausgeben − insbesondere wenn sie nahtlos in bestehende Herrschaftsverhältnisse passen (vgl. Bourdieu 1982: 734-740). Es entstehen dann vermeintlich selbstverständliche Ungleichbehandlungen sowie unzutreffende Verallgemeinerungen, etwa wenn spezielle Problemlagen so behandelt werden, als seien sie allgemeine Problemlagen. Solche Prozesse und ihre Ergebnisse will ich im Vergleich und im Zusammendenken von Ebola und Corona problematisieren. Dabei argumentiere ich nicht „objektiv“ auf Basis eines „conquering gaze from nowhere“ (Harraway 1988: 581), sondern als Sozialwissenschaftlerin mit langer Forschungserfahrung und andauernden Freundschaften in Sierra Leone sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Mutter eines Kleinkinds im Homeoffice.

Zunächst problematisiere ich im Folgenden den Fokus auf problematische Kultur, Irrationalität und Non-Compliance, welcher die deutsche und internationale Medienberichterstattung über Ebola in West-Afrika geprägt hat (vgl. auch Moran & Hoffman 2014). Im Vergleich mit Belastungen und Sorgen, die in dieser Berichterstattung marginal blieben, und den Themen, die ganz selbstverständlich die aktuellen Corona-Debatten in Deutschland dominieren, wird eine massive Ungleichbehandlung erkennbar. In einem zweiten Schritt wende ich mich eben diesen aktuellen Debatten und der Berichterstattung in und über die Lage in Deutschland zu. Mein Eindruck ist, dass darin die ganz ohne Frage heftigen (und je nach Lebensumständen unterschiedlich heftig ausgeprägten) Belastungen des Homeoffice in Zeiten von Corona besonders prominent thematisiert und diskutiert werden − als handle es sich bei ihnen um allgemeine Problemlagen. Hierin ist eine unzutreffende Verallgemeinerung impliziert, die andere Erfahrungen an den Rand der gesellschaftlichen Normalität drängt.

Problematische Kultur, Irrationalität und Non-Compliance in West-Afrika?

Springen wir zunächst aus der aktuellen Situation zurück in das Jahr 2014 und in die deutsche Medienberichterstattung über Ebola in West-Afrika, die sich von dem Verhalten der „Einheimischen“ fasziniert zeigte. Es wurde gemutmaßt und erklärt, ihre Kultur stehe im Widerspruch zu rationalem Verhalten und lasse sie an Bräuchen festhalten, welche die Ausbreitung des Virus befördern. Häufiger als unverhohlen geäußerter Rassismus waren gutgemeinte Erklärungsversuche zu lesen, wie etwa der SZ-Artikel mit dem Titel „Böser Zauber Ebola“, den ich damals gemeinsam mit mehreren Kolleg*innen auf dem Blog Medizinethnologie kommentiert habe (Beisel et al 2014).

Im Zentrum des medialen Interesses wie auch der praktischen Aufklärungsarbeit im Kontext humanitärer Nothilfe standen lokale Skepsis gegenüber biomedizinischen Erklärungen und grassierende Verschwörungstheorien, denen mit kulturell angepassten Kommunikationsstrategien begegnet werden sollte (vgl. etwa Goguen & Bolten 2017: 444-445). Eine adäquate Strategie, so schilderte es zumindest der gerade genannte SZ-Artikel, bestehe darin, Ebola in der praktischen Aufklärungsarbeit in West-Afrika nicht als Virus, sondern als bösen Zauber zu beschreiben. Weitere Herausforderungen und mediale Interessensschwerpunkte waren westafrikanische Beerdigungsrituale, die das Waschen und Küssen der Verstorbenen beinhalten (vgl. etwa Lipton 2017; Moran 2017), sowie die Weigerung betroffener Familien, erkrankte Angehörige zu melden und diese in überfüllten Krankentransporten in ebenfalls überfüllte und meist weit entfernte Ebola Treatment Units (ETUs) bringen zu lassen. Immerhin: Als mildernde Umstände für die Beurteilung solchen Verhaltens wurde zuweilen gelten gelassen, dass in den ETUs meist tatsächlich nur wenig für die Patienten getan werden konnte – so sie dort überhaupt noch lebend ankamen.

Hingegen wurde nur am Rande darüber berichtet, dass und wie die betroffenen Bevölkerungen an den Ausgangssperren und sonstigen Quarantänemaßnahmen litten, die gerade in den Städten ökonomische Aktivitäten stark einschränkten und zugleich Lebensmittel verteuerten. Noch dazu wurden Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen vielerorts mit militärischer Härte durchgesetzt (vgl. etwa Bah 2015:92). Und was es vor der Epidemie an sporadisch verfügbarer Gesundheitsversorgung gegeben hatte, war entweder zusammengebrochen oder galt wegen der Ansteckungsgefahr als hochgefährlich, so dass Kranke selbst verfügbare Leistungen nicht in Anspruch nahmen (vgl. Doctors of the World & Medicos del Mundo 2015). Diese Themen, die nicht nur Infizierte (offiziell insgesamt 14.124 in Sierra Leone, WHO 2016: 2) und ihre Familien, sondern weite Teile der Bevölkerung betrafen, dominierten auch in den Telefongesprächen (damals noch überwiegend Skype-to-phone), die ich während der Epidemie mit Freund*innen in Sierra Leone führte. Den Inhalt solcher Gespräche habe ich damals in einem Beitrag mit dem Titel „Ebola ist nur eins unserer Probleme“ (Menzel 2014) beschrieben.

Momentan erinnere ich mich oft an diese Gespräche. In Zeiten von Corona berichten Freund*innen in Sierra Leone in unseren Telefonaten (heute über WhatsApp) erneut über ihr Leiden in und an den aktuellen Ausgangssperren sowie über Angst vor den ökonomischen Folgen des Gesundheitsnotstands. Kurz zum aktuellen Hintergrund: Die sierra-leonische Regierung hat bereits im März auf die Corona-Gefahr reagiert, als die Fallzahlen in Europa eskalierten. Auf anfängliche Quarantänevorgaben für Einreisende folgten Einreisestopps für Ausländer*innen sowie Versammlungsverbote und schließlich, nach der ersten Bestätigung einer Corona-Infektion in Sierra Leone, strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie bereits während der Ebola-Krise bedeuten Ausgangssperren für die meisten Sierra Leoner*innen in den urbanen Zentren Einkommensausfälle und Hunger. Vorräte, die über maximal zwei Tage hinausreichen, können sich nur wenige leisten.

Ich will beispielsweise kurz von Chernor berichten, der einen kleinen Tee-Shop in Freetown betreibt, wo er normalerweise für kleines Geld diverse Heißgetränke und köstliches Omelette im Brot anbietet. Er hat ohnehin damit zu kämpfen, dass sich immer weniger Menschen selbst solche kleinen „Luxusgüter“ leisten können. Nach zehn Tagen Lockdown und Ausgangssperren hat er nun absolut kein Geld mehr, um neues Brot und neue Eier zu kaufen. Kondensmilch ist auch aus, der Tee reicht noch für ein paar Tage. Kund*innen sind nicht in Sicht. Wie soll es weitergehen?

Chernors Shop (in der Mitte) in etwas besseren Zeiten im Februar 2017, Copyright Anne Menzel

Hinzu kommen auch in Sierra Leone drängende Sorgen um die breiteren ökonomischen Folgen der Krise. In den Jahren 2014-2015 drehten sich diese vor allem um den Verlust von Entwicklungsmöglichkeiten wie Tourismus und ausländischer Direktinvestitionen, die von externen Gebern und der sierra-leonischen Regierung propagiert worden waren und von denen viele sich viel versprochen hatten (vgl. Menzel 2015). Mit Ebola sahen sie diese noch ungewissen Möglichkeiten in unerreichbar weite Ferne gerückt. Aktuell erscheinen mir die Sorgen diffuser, wohl auch, weil nach der Ebola-Krise gar kein ökonomischer Optimismus mehr aufkam. Mehrfach sind in Gesprächen Kommentare gefallen wie: Wenn die Krise Euch in Europa so hart trifft, wie soll es uns dann erst ergehen?

Vergleicht man diese Nöte und Sorgen mit der auf problematische Kultur, Irrationalität und Non-Compliance fokussierten Berichterstattung zu Ebola in West-Afrika und mit aktuellen öffentlichen und politischen Debatten in Deutschland wird eine massive Ungleichbehandlung erkennbar: Während ernsthafte Auseinandersetzungen mit den durch Ausgangsperren verursachten Belastungen sowie mit in die Zukunft gerichteten ökonomischen Sorgen in der Ebola-Berichterstattung bestenfalls gelegentliche Nebenrollen einnahmen, stehen (bestimmte) Belastungen durch Kontaktsperre und Shutdown sowie (bestimmte) wirtschaftliche Folgen der Krise aktuell für Deutschland im Zentrum medial vermittelter öffentlicher Aufmerksamkeit. Demnach wird es mit Blick auf „uns“ als normal und selbstverständlich angesehen, dass solche Belastungen schwer zu ertragen sind – mit Blick auf die Menschen in Sierra Leone (und Liberia und Guinea) stand hingegen während der Ebola-Epidemie die Irrationalität von Non-Compliance mit den Regeln des Notstands im Vordergrund.

Es lohnt sich, über diese Ungleichbehandlung in der Schwerpunktsetzung nachzudenken. Sie impliziert die Annahme und Erwartung, dass Belastungen durch Ausgangssperren inklusive existentieller ökonomischer Sorgen und zerstörter Hoffnungen in West-Afrika in dem Sinne „normal“ sind, dass ihnen keine besondere Beachtung geschenkt werden muss – ganz anders als für und in Deutschland in Zeiten von Corona. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen und diskursiv festgelegt, welche Lebensverhältnisse in Deutschland und welche in West-Afrika zumutbar und ertragbar sind. Es bleibt abzuwarten und zu beobachten, ob und wie ein solches Muster auch in der Berichterstattung über und in politischen Deutungen von Corona im Globalen Süden womöglich erneut auftauchen wird.

Rationalität und Normalität im deutschen Home-Office?

Im Vergleich zur damaligen Ebola-Berichterstattung scheint Kultur in aktuellen Situationsbeschreibungen und Deutungen zu Corona in Deutschland keine vergleichbar große und sicher keine vergleichbar negativ konnotierte Rolle zu spielen. Fake News und Verschwörungstheorien sind zwar ein Thema, aber ihre Reichweite und Überzeugungskraft werden überwiegend nicht für erklärungsbedürftig gehalten. Wer hier an Verschwörungstheorien und Fake News glaubt, gilt schlicht als dumm und nicht ernst zu nehmen – bzw. braucht „Bildung, Medienkompetenz und geistige Hygiene“, wie es in einem Beitrag der Deutschen Welle heißt. Auch wird nicht öffentlichkeitswirksam über eine Kultur gestaunt, in der massenhaft alte Leute in unterversorgten Heimen leben, wo sie einem hohen Risiko ausgesetzt sind, an Covid-19 zu erkranken und zu sterben, während Angehörige die Besuchsbeschränkungen einhalten (falls sie dies tun, zumindest habe ich keine Berichte über Verstöße entdeckt). Dabei hätten sich eigentlich Vergleiche mit Italien angeboten, wo Senior*innen öfter mit Kindern und Enkelkindern zusammenleben – ein Umstand, der in einer mehrfach zitierten Studie als ein kultureller Erklärungsfaktor für die hohe Zahl an Infizierten und Todesfällen in (Nord-)Italien gedeutet wird.

Stattdessen steht im Fokus, wie insbesondere Berufstätige mit den von der Bundesregierung auferlegten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurechtkommen. Zentrale Themen sind die mit Shutdown und Kontaktverboten verbundenen Belastungen, insbesondere die Belastungen des Home-Office, entweder einsam in Isolation oder in Kombination mit Kinderbetreuung (meist geht es um Paare plus Kind[er], seltener um Alleinerziehende) und Leistungs-/Selbstoptimierungsdruck. Dies, so könnte man meinen, ist die Corona-Normalität.

Es ist für mich derzeit eine neue Erfahrung, dass ich selbst betroffen und direkt in die Situation verstrickt bin, über die ich nachdenken will (vgl. hierzu auch den Beitrag von Janina Kehr in dieser Reihe, Kehr 2020). Meine Situation korrespondiert dabei recht gut mit der gerade geschilderten „Normalität“, auch wenn die aus meiner Sicht deutlich zu oft auf Kinderbetreuung mit wenig eigenen Arbeitsverpflichtungen getrimmten Ratgeberbeiträge zur besseren Organisation des Homeoffice wenig im Einklang mit meinem Alltag und meiner Gefühlswelt stehen. Zugleich nagt an mir das Bewusstsein, dass diese „Normalität“ in Deutschland keinesfalls allgemein geteilt werden kann – vielmehr muss es sich bei ihr eigentlich um eine unzutreffende Verallgemeinerung handeln.

Dabei dürfte es sich bei den „Übrigen“, die nicht die Corona-Erfahrungen der Homeoffice-Arbeitenden teilen, um die Mehrheit der Menschen in Deutschland handeln. Zwar kursieren Zahlen, denen zufolge die Hälfte der Beschäftigten derzeit zumindest teilweise im Homeoffice arbeitet. Da jedoch die mit Abstand meisten Arbeitsplätze in Deutschland in Dienstleistungsbereichen angesiedelt sind, erscheinen diese Zahlen nicht wirklich plausibel. Vielleicht werden hier auch Kurzarbeiter*innen und solche Selbstständige mitgezählt, deren Aufträge einbrechen, die derzeit womöglich gar nicht arbeiten können und die keinen Lebensunterhalt verdienen. In einer aktuellen Studie der Akkon-Hochschule (Stand 3. April 2020) gaben immerhin 14,8 Prozent der Befragten an, Existenzangst zu haben (vgl. Goersch 2020: 8).

Viele dieser „Übrigen“, die etwa aus unterschiedlichen Gründen weiter draußen arbeiten müssen, kommen zwar als „Helden des Alltags“ beispielsweise am Ende der ARD-Tagesthemen vor, in denen kürzlich auch über die aktuelle Situation von Obdachlosen auf der Hamburger Reeperbahn berichtet wurde. Aber ihre vielfältigen und sicher sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven stehen am Rande, sind Beiwerk zu den Problemen, über die am meisten berichtet und debattiert wird.

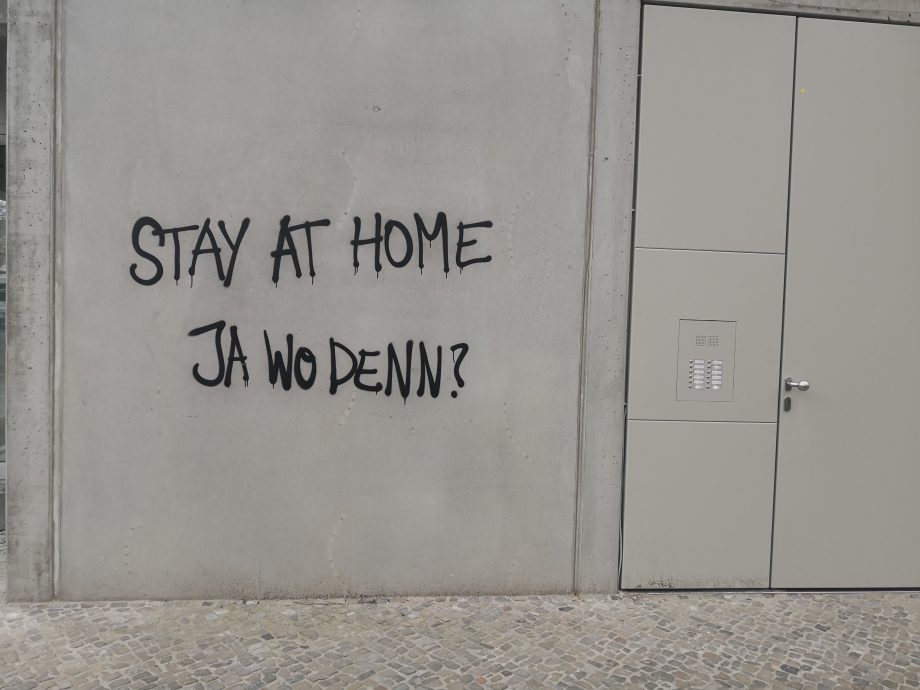

Hauswand in Berlin-Moabit im April 2020, Copyright Anne Menzel

Ich kann nur vermuten, dass diejenigen, die somit aktuell mit ihren Erfahrungen und Nöten an den Rand gedrängt sind, hierauf mit Wut, vielleicht auch mit Hilflosigkeit und Enttäuschung reagieren – wie auch das abgebildete Graffiti deutlich macht, das ich bei mir um die Ecke fotografiert habe, als ich einmal nicht zu Hause blieb. Auch beim Einkaufen habe ich Fetzen eines aufgebrachten Gesprächs unter Verkäufer*innen aufgeschnappt. Es ging in sarkastischem Ton um „die Gestressten im Home-Office, die jetzt mit ihren Kindern zu Hause sitzen und arbeiten. ‚Arbeiten‘ aber in Anführungsstrichen, ist ja klar.“ Wie ist das, wenn man lieber zu Hause bleiben würde, aber dann doch jeden Tag notgedrungen mit nagender Angst aus dem Haus geht? Über solche Erfahrungen wird kaum berichtet.

Es lohnt sich, genauer über die Mechanismen solcher Marginalisierung nachzudenken und vor allem auch ihre Folgen im Blick zu behalten. In einem kürzlich erschienenen Videobeitrag zu dem Corona-Glossar des Frankfurter Arbeitskreises Politische Theorie und Philosophie bezeichnet Zeynep Gambetti (2020) die Möglichkeit zur Selbstisolation in der Pandemie – und damit zum Selbstschutz – sehr treffend als neuen Klassen-Marker. Internierte Geflüchtete, Obdachlose sowie Berufstätige, die unfreiwillig unter Menschen arbeiten müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, und all diejenigen, die im vermeintlichen Rückzugsort Familie gefährdet sind (vgl. den Videobeitrag von Marina Martinez Mateo 2020), finden sich auf der falschen Seite dieses Markers wieder und erleben zudem, dass ihre Erfahrungen vergleichsweise wenig öffentliche Beachtung finden. Es ist kaum vorstellbar, dass diese Erfahrungen zusammengenommen nicht in irgendeiner Weise zu gesellschaftlicher Polarisierung beitragen werden.

Positioniertheit im Gesundheitsnotstand – ein kurzer Ausblick

In diesem Beitrag habe ich versucht zusammenzubringen, was nicht auf den ersten Blick zusammengehört – Ebola und Corona, Sierra Leone und Berlin-Moabit – um aufzuzeigen, dass auch im Gesundheitsnotstand nicht notwendigerweise gemeinsame Erfahrungen gemacht werden und dass Erfahrungen, selbst wenn sie einigermaßen vergleichbar sind, nicht notwendigerweise als solche erkannt werden müssen. Eine solche Perspektive widerspricht zunächst den Hoffnungen auf mehr Solidarität durch Corona, die in den letzten Wochen vor allem von einigen Soziologen (alles Männer soweit ich es überblicke) in Pressebeiträgen und Interviews geäußert wurden. Eine solche Perspektive muss aber nicht grundsätzlich nur pessimistisch stimmen, Solidarität bleibt weiter möglich. Nur ohne unser aktives Zutun wird sie wohl nicht entstehen.

Eingereicht am 17.04.2020, überarbeitet am 22.04.2020

Anne Menzel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am SCRIPTS-Exzellenzcluster an der Freien Universität Berlin. Sie forscht zu Peacebuilding, humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Transitional Justice, vor allem in Sierra Leone. Derzeit entwickelt sie zudem ein Forschungsprojekt zu gesellschaftlicher Polarisierung in Deutschland. Einen Überblick über ihre Arbeit gibt es hier: https://annemenzel.com/about-me/

#Witnessing Corona

This article was simultaneously published on the Blog Medical Anthropology. Witnessing Corona is a joint blog series by the Blog Medical Anthropology / Medizinethnologie, Curare: Journal of Medical Anthropology, the Global South Studies Center Cologne, and boasblogs.

Bibliographie

Bah, Chernor A.M. 2015. The Ebola Outbreak in West Africa: Corporate Gangsters, Multinationals & Rogue Politicians. Philadelphia,PA: Africanist Press.

Beisel, Uli, Anne Menzel, Sung-Joon Park, Anita Schroven & René Umlauf. 2014. Stellungnahme zum SZ-Artikel „Böser Zauber Ebola: Ethnologen im Hilfseinsatz“. https://www.medizinethnologie.net/ebola-medien-ethnologie/. Last Access: 22/04/2020.

Bourdieu, Pierre. 1987. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Doctors of the World & Medicos del Mundo. 2015. Beyond Ebola: rebuilding health services in Moyamba. https://b.3cdn.net/droftheworld/54befeb29ddee73fa1_s4m62058i.pdf. Last Access: 23/04/2020.

Gambetti, Zeynep 2020: Confine. https://www.youtube.com/watch?v=MhN7ugkkTw8. Last Access: 23/04/2020.

Goersch, Henning G. 2020. Zwischenbericht: Akkon-Bevölkerungsstudien zu Verhalten, Erleben und Bewältigung der deutschen Bevölkerung in der Corona-Krise. Berlin. Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften. https://www.akkon-hochschule.de/files/akkon/downloads/publikationen/2020-04-02-Zwischenbericht_Akkon_Studie.pdf. Last Access: 23/04/2020.

Goguen, Adam & Catherine Bolten. 2017. Ebola Through a Glass, Darkly: Ways of Knowing the State and Each Other. In: Anthropological Quarterly 90(2), 423-449. [doi 10.1353/anq.2017.0025].

Harraway, Donna. 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In Feminist Studies 14(3), 575-599: 581.

Kehr, Janina. 2020. Sich der Pandemie hingeben. Schreiben und Nervosität in Zeiten von Covid-19. https://boasblogs.org/witnessingcorona/sich-der-pandemie-hingeben/ und https://www.medizinethnologie.net/sich-der-pandemie-hingeben/. Last Accesss: 23/04/2020.

Lipton, Jonah. 2017. ‘Black’ and ‘White’ Death: Burials in a Time of Ebola in Freetown, Sierra Leone. Journal of the Royal Anthropological Institute 23(4), 801-819. [doi 10.1111/1467-9655.12696].

Martinez Mateo, Marina 2020. Familie. https://www.youtube.com/watch?v=uBEQ59I-TiY. Last Access: 23/04/2020.

Menzel, Anne. 2014. „Ebola ist nur eins unserer Probleme“ ‒ Ebola-Bewusstsein, Misstrauen und Entwicklungshoffnungen in Sierra Leone. https://www.medizinethnologie.net/ebola-bewusstsein-misstrauen-entwicklungshoffnungen-in-sierra-leone/. Last Access: 23/04/2020.

Menzel, Anne. 2015. Foreign Investment, Large-Scale Land Deals, and Uncertain ‘Development’ in Sierra Leone: Impacts, Conflicts, and Security Concerns. CSS Working Paper No. 18, Marburg Center for Conflict Studies. https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2019/0013/pdf/ccs-wp-18.pdf. Last Access: 22/04/2020.

Moran, Mary H. 2017. Missing Bodies and Secret Funerals: The Production of “Safe and Dignified Burials” in the Liberian Ebola Crisis. In: Anthropological Quarterly 90(2), 399-421. [doi 10.1353/anq.2017.0024].

Moran, Mary & Daniel Hoffman. 2014. Introduction: Ebola in Perspective. https://culanth.org/fieldsights/introduction-ebola-in-perspective. Last Access: 23/04/2020.

World Health Organization (WHO). 2016. Ebola Situation Report. 30 March 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204714/1/ebolasitrep_30mar2016_eng.pdf?ua=1&ua=1. Last Access: 23/04/2020.