Die Geister der Berliner Republik:

Jean Rouch in Christoph Schlingensiefs Inszenierung von 1999

Man kennt Christoph Schlingensief (1960–2010) als Regisseur von Filmen, Theateraktionen und Opern, die die Grenzen der von ihm als Rahmen gewählten (medialen, politischen, theatralen) Formate (Talkshow, Bahnhofsmission, Partei, Boulevardkomödie etc.) sprengen. Er inszeniert nicht Texte oder Stücke, sondern Inszenierungen. Seine häufig auf den bloßen Gestus der »Provokation« reduzierten Theaterarbeiten benutzen das Theaterspiel als Medium, um Formen und Muster sozialer Interaktion zu erforschen und, wie er gerne sagte, »überprüft« werden können. Damit lassen sich Christoph Schlingensiefs Arbeiten in einer Tradition der Aktionskunst verorten, die sich allgemein fassen läßt als Um-, Neu-, Nach- oder Gegeninszenierung bereits vorhandener sozialer, medialer oder politischer Inszenierungen.

2002 wurde er in einem Radiointerview gefragt, »welche gesellschaftliche Funktion dem Theater heute noch zu[kommt]«. In seiner Antwort spricht er unvermittelt über die »Hauka«. Er präsentiert sie neben den Herero als Beispiele für die rituelle »Abarbeitung« von »Schäden aus der Kolonialzeit« durch Mimikry an die Täter und postuliert den Vorbildcharakter dieser Rituale für das, was er sich idealerweise unter Theater und Kunst vorstellt. Im Wortlaut:

»Wir sollten das Theater zu einem Punkt führen, an dem wir uns treffen, um Schäden wie den Antisemitismus und den Holocaust zu verarbeiten. In anderen Kulturkreisen passiert das bereits. Das kann allerdings nicht dadurch geschehen, dass wir bloß eine Bühnensituation simulieren. Der Zuschauer muss vielmehr mit in einen rituellen Kreis eintreten. Orte, an denen wir unsere Schäden der Gesellschaft spielerisch ausleben können, gibt es leider nicht mehr. Ich erinnere an Völker wie die Hauka in Ghana oder die Hereros in Namibia, die beispielsweise Schäden der Kolonialzeit abarbeiten. Das geschieht dadurch, dass sie selbst Kostüme der Kolonialherren überstreifen, deren Namen brüllen und rituelle Handlungen vollziehen. Sie arbeiten Schäden ab und erscheinen am nächsten Tag wieder bei der Arbeit und setzen ihr normales Leben fort. Wenn das Theater helfen kann, dass wir uns in ähnlicher Weise reinigen, dann wäre das für mich der ideale Kunst- und Theaterbegriff.«[2]

Christophs Schlingensiefs Referenz auf Afrika in dem Gespräch von 2002 liest sich wie ein spätes Beispiel für den modernen Primitivismus, den uns Erhard Schüttpelz in Die Moderne im Spiegel des Primitiven (2005) neu erklärt hat. Dabei gewähren Erhards mikrologische Lektüren Einblicke in »Übersetzungsketten« und Praktiken der Vermittlung, über die Wissen aus anderen Kulturen inklusive der »fremden Fremderfahrungen«[3] in europäische Texte, Kunstwerke und Theateraufführungen gelangt ist. »Übersetzungsketten« werden hier verstanden als »Serie von Zufällen und Wechselfällen«.[4] Sie funktionieren gerade nicht so linear und sauber, wie es die üblichen heroischen Narrative im Rückblick behaupten und lassen sich nicht umstandslos in Genialität umdeuten. Wußte Antonin Artaud mehr über das balinesische Theater, das er 1931 auf der Internationalen Kolonialausstellung in Paris entdeckt hatte, als Schlingensief über die Hauka, deren Kenntnis er Jean Rouchs Dokumentarfilm Les maîtres fous (1954/55) verdankte? Vielleicht ist der Unterschied zwischen der primitivistischen Aneignung nichteuropäischer Artefakte zu Beginn des 20. Jahrhunderts – z.B. im Rahmen der »Laienethnographie« (Denis Hollier) in der Zeitschrift Documents oder des »ethnographischen Surrealismus« (James Clifford) bei Michel Leiris – und Schlingensiefs Afrikafaszination geringer als man normalerweise annehmen würde. Aus den blinden Flecken dieser Transferprozesse kann man, so habe ich es von Erhard gelernt, viel über Kulturkontakte, »Bumerangeffekte« und Verflechtungsgeschichten erfahren. Nicht zufällig hatte er sich noch vor seinen Primitivismusstudien mit dem Dilettanten und dem Dilettantismus befaßt (und war davor bei Kosmonautentraum Teil der »Genialen Dilletanten«)[5]. »Übersetzungsketten« sind letztlich auch »dilettantisch«: Vermittlung geschieht in unperfekten Situationen von Kulturkontakt, die immer auch von Mißverständnissen, Fehllektüren und Fehlleistungen geprägt werden, wo Laien oder Pseudoprofis im Gewand scheinbarer Informiertheit und Interesselosigkeit Unwissen oder Halbwissen weitergeben und die Empfänger sich am Ende aus dem bestenfalls halbverstandenen Material etwas zusammenbasteln, um es in eigene und am Ende gegenüber den »Originalen« eigenwertige – dennoch folgenreiche und symptomatische – Referenzsysteme zu übertragen. In dem Maß, in dem das »dichte« Wissen über die kontingenten und konkreten Vermittlungssituationen historisch schwindet, setzen sich abstrakte Rekonstruktionen durch, beginnen Expert*innen ihr eigenes heutiges Wissen oder ihre Belesenheit im historischen Gegenüber zu spiegeln.

Das gilt auch für die inzwischen stark professionalisierte und Handbücher produzierende Forschung über den bekennenden »positiven Dilettanten« Christoph Schlingensief.[6] Sein Dilettantismus wird gerade dadurch »genial«, daß er sich das Material nicht schon entlang fertiger Kategorien, »richtiger« Beurteilungen oder anerkannter Sinnzuschreibungen zu eigen gemacht hat, es dadurch gemäß seiner Devise »Die Befreiungs des Ausdrucks vom Zwang des Sinns«[7] für unbeabsichtige Sinneffekte geöffnet hat. Auch Rouchs Film Les maîtres fous und die Hauka waren für ihn »Material« in diesem Sinn. Interpretinnen wie Anna Teresa Scheer informieren sich nun aber beispielsweise mit dem Buch von Paul Stoller Embodying Colonial Memories – Spirit Possession, Power, and the Hauka in West Afrika (1995) über Les maîtres fous, um dann Stollers Formel von einer »electroshocking appropriation of European power through the mimetic faculty« und Michael Taussigs Rede von dem »mimetischen Exzess« auf Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika (1999) und Bernhard Schütz’ Performance von Gerhard Schröder zu übertragen.[8] Auf diese Weise entsteht der Eindruck, Christoph Schlingensiefs Umgang mit Rouchs Film habe sich auf der Höhe des von Experten wie Stoller ausgebreiteten Wissens bewegt bzw. dessen Analyse von Les mâitres fous könnte auch für den in seine Volksbühneninszenierung von 1999 Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika integrierten Film zutreffen.

Ein ähnlicher Effekt nachträglicher Kohärenzprojektion und damit Einhegung des Verstörenden – mehr von Interessenlagen des aktuellen Postkolonialismus als von der Kontinuität primitivistischer Projektionen her gelesen – ist in dem Handbuchbeitrag zum Thema »Afrika/Interkulturalität« zu beobachten: Johanna Zorn deutet hier Schlingensiefs 1993 mit den Dreharbeiten für United Trash in Simbabwe[9] einsetzende, auf den Reisen nach Südafrika und Namibia 1998/99 und 2005[10] fortgesetzte und 2010 in die Gründung des »Operndorf Afrika« in Burkina Faso mündende »künstlerische Auseinandersetzung mit Afrika« als »Verhandlung von Kolonialismus, Exotismus und Eurozentrismus«, in deren Rahmen er eine »performative Amalgamierung von rituellen Elementen unterschiedlichen Ursprungs« betreibe. Indem er z.B. die Gralsenthüllung in seiner Bayreuther Parsifal-Inszenierung (2004–2007) mit einem »Voodoo-Ritual« assoziiert, »übermale« er »Wagners kunstreligiösen Kosmos mit afrikanischen Mythen und Ritualen«. Etwas Unwohlsein angesichts dieser beruhigend konsensfähigen Rekonstruktion und Entstellung durch »Verstehen« artikuliert der letzte Satz des Beitrags für das Schlingensief-Handbuch, wo es heißt: »Die umfassende Erforschung des skizzierten Wechselspiels zwischen subversiver Wiederholung und problematischer Idealisierung des Anderen in Schlingensiefs Afrikabezug ist bislang Desiderat geblieben.«[11]

Dieses Desiderat überlasse ich gerne der zukünftigen Schlingensief-Forschung. Ich möchte mich hier stattdessen auf die Frage konzentrieren, wie Jean Rouch und die Hauka zu Schlingensief kamen, wie er sich Les maîtres fous angeeignet hat und wie die Kette von Übertragungen von der Universität ins Theater, von Konstanz nach Berlin, von Rouchs Hauka-Film zu Schlingensiefs »Berliner Republik« aussah, welche Übersetzungskette u.a. zu Interviewäußerungen wie der oben zitierten geführt hat. Da ich selbst Teil dieser Kette bin, kann ich nur anekdotische Evidenz in Form einer Fallgeschichte liefern: mögliches Material für zukünftige Fortschreibungen der Moderne im Spiegel des Primitiven.

Les maîtres fous in Konstanz

Universität Konstanz, 16. Mai 1997: In einem Büro der Medienwissenschaft (H 116) sitze ich mit Erhard Schüttpelz, seit dem Sommer 1996 Postdoc-Stipendiat des Graduiertenkollegs »Theorie der Literatur und der Kommunikation«, und Peter Braun, seit April 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Gerhart v. Graevenitz, vor einem Fernseher. Der Videoplayer aus dem Reich von Joachim Paech ermöglicht es, Jean Rouchs Les maîtres fous im Modus der »Schneidetisch-Rezeption«[12] Standbild für Standbild, Schnitt für Schnitt, Untertitel für Untertitel von der Einfahrt des Zuges am Anfang bis zu dem in Großaufnahme in die Kamera lächelnden Guerba vor dem »Mental Hospital« am Ende zu sichten. Den genauso berühmten wie rätselhaften Film hatte ich vorher höchstens einmal gesehen, vielleicht bei dem Arte-Themenabend »Afrikanische Impressionen« (1995/96). Peter Braun und ich saßen jedenfalls nicht ohne Grund mit Erhard vor dem Videoplayer: Peter hatte die afrokaribischen und afrobrasilianischen Religionen in Hubert Fichtes Texten und Leonore Maus Photographien im Gepäck, die Gegenstand seiner Dissertation waren und über die er Mitte Februar direkt nach der wilden Konstanzer Fasnacht einen Vortrag gehalten hatte[13], ich Michel Leiris und seine Ethnographie des äthiopischen Zar-Besessenheitskultes. Meine Auseinandersetzung mit L’Afrique fantôme hatte Anfang 1996 begonnen und mündete zunächst im Juni 1996 in eine Diskussionsvorlage für das von Renate Lachmann geleitete »Basiskolleg« (des oben genannten Graduiertenkollegs) zum Thema »Die Grenze«.[14] Ende Oktober 1997 sprach ich dann über »Die Besessenheit des Surrealisten: Michel Leiris’ Schreiben an den Grenzen der Ethnographie« bei der Tagung »Interkulturalität – zwischen Archiv und Inszenierung«[15] des SFB »Literatur und Anthropologie«, an deren Vorabend sich alle Tagungsgäste, darunter neben Erhard auch Heike Behrend und Thomas Hauschild im Konstanzer Zebra Kino versammelt hatten, um (eingeführt von Peter Braun) Les maîtres fous anzuschauen.[16] Daß ich mich schließlich so lange – bis heute – mit Leiris’ Werken beschäftigen sollte, habe ich damals nicht geahnt. Ohne die Impulse, die von Erhard ausgingen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Hatte ich mir Leiris’ Tagebuch der Mission Dakar-Djibouti zunächst noch über die Writing Culture-Debatte und die Lektüren von James Clifford erschlossen, gab er den Anstoß, Leiris’ Begegnung mit den Zar-Besessenen im Zeichen der Umkehrung des Blicks (wie sehen und repräsentieren die Ethnographierten die Ethnographen?) in der »inversen Ethnologie« Fritz Kramers und Michael Taussigs zu lesen. Die Rouch-Session auf H1 hatte daran einen großen Anteil.

Meine bescheidene Aufgabe bei unserer Sichtung der »Wahnsinnigen Meister« (oder »Meister des Wahnsinns«) war es, den aus dem Off eingesprochenen französischen Originalkommentar von Rouch, den die Untertitel nicht immer wörtlich und vollständig wiedergeben, möglichst genau zu übersetzen und bei der Transkription des Französischen zu assistieren. Ich erinnere mich gut daran, wie uns Erhard bei diesem gemeinsamen close watching und reading des in vielen Szenen schwer zu ertragenden Films über den Hauka-Kult seine im Grunde bereits fertige oder beim Reden verfertigte Analyse vortrug. Rouchs »ciné-trance« löste bei ihm eine Art Trance des detailversessenen (-besessenen) Kommentierens und Assoziierens aus. Wie es Peter Braun erging (der in Hamburg schon Vorlesungen von Fritz Kramer an der Hochschule für Bildende Kunst gehört hatte und damit »eingeweihter« war als ich), kann ich nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall von der Dichte an Referenzen und Reflexionen heillos überfordert. Es fühlte sich an wie eine Initiation, weniger in die Geheimnisse des Hauka-Kultes als in diejenigen einer verschworenen Gemeinschaft von Ethnolog*innen, in die Erhard trotz seiner literaturwissenschaftlichen Herkunft erfolgreich vorgedrungen war. Der Kult hatte seine eigenen Geister: Mir schwirrte in dem fahlen Licht des ebenerdigen Büros schnell der Kopf vor lauter mir bis dahin nur zum Teil und kaum aus eigener Lektüre bekannten Namen aus Erhards Pantheon: Robertson Smith, Godfrey Lienhardt, Maya Deren, Fritz Kramer, Michael Taussig, Heike Behrend (die 1977 die erste Rouch-Retrospektive in Berlin organisiert hatte), Paul Stoller. Die Leseliste war ziemlich lang.

Mit dem Stipendiaten aus Köln, den wir zuerst für einen medienwissenschaftlich versierten Germanisten gehalten hatten, und seinem Projekt über die »Moderne im Spiegel des Primitiven« war unverhofft ein Fach nach Konstanz gekommen, das man dort bei der Gründung 1966 trotz des sozialwissenschaftlichen Schwerpunkts vergessen hatte: die Ethnologie. Sie wurde zunächst in der Gestalt von Erhard schnell zum Faszinosum für die der Dekonstruktion und Diskursanalyse müden Literaturwissenschaftler*innen. Statt von Unentscheidbarkeit und Wissensarchäologie war die Rede von Mimesis und Alterität, Exotismus und Besessenheit, Kolonialismus und Fremdgeistern: verlockende Aussichten für ein Fach, das sich in dem seit 1996 geförderten, von Gerhart v. Graevenitz geleiteten Sonderforschungsbereich »Literatur und Anthropologie« ab 1997 aufmachte, die noch von der späten Konstanzer Schule geerbte und als eher altbacken empfundene »literarische Anthropologie« für die Beantragung der 1999 beginnenden zweiten Förderperiode um die Ethnologie und um nicht mehr nur allein auf Europa gerichtete Perspektiven zu erweitern. Das kam bis dahin allenfalls bei Anglist*innen und Amerikanist*innen vor, die begonnen hatten, postcolonial theory – Edward Said, Homi Bhaba, Gayatri Spivak, Clifford Geertz und James Clifford – zu rezipieren, und hatte nur insofern mit Ethnologie zu tun, als diese das unter Kolonialismusverdacht stehende Objekt kritischer Demontage war. Wie Erhard die deutsche Ethnologie mit ihrer Tradition der »inversen Ethnologie« von Julius Lips bis zu Fritz Kramer und seinen Schüler*innen auch erst über Michael Taussig 1994/95 an der Columbia University in New York entdeckt hatte, kann man im Vorwort von Die Moderne im Spiegel des Primitiven nachlesen.[17] Auch wenn sein Vorsprung selbstverständlich nicht einzuholen war, stellte diese Konstellation einer mit dem Umweg über Amerika reimportierten kritischen Schule der deutschen Ethnologie für die Konstanzer Literaturwissenschaftler*innen, unter denen sich schnell eine eigene Kultgemeinde um Erhard bildete, jedenfalls einen Glücksfall dar. Literatur, so eine Erkenntnis, stellte nicht nur wie im Kontext von Writing Culture eine »metakritische Instanz« für die Reflexion der Ethnologie dar; sie konnte selbst »zum Gegenstand kulturanthropologischer Forschung« werden, so daß der (europäisch-westliche) »Literatur-Begriff« als solcher zur Disposition stand.[18] Bald wurde vermittelt über Erhard – gleichsam der Trickster zwischen Ethnologie und Literaturwissenschaft – ein Schüler von Fritz Kramer, Thomas Hauschild aus Tübingen, den Erhard aus dessen Kölner Hauptseminaren in den frühen 1990er Jahren kannte, mit dem Projekt »Takt und Tabu. Ethnologie als Selbst- und Fremdgestaltung in Deutschland« Mitglied des SFB. Auch mein eigenes Projekt für den 1997/98 vorbereiteten Fortsetzungsantrag – »Fremde Landschaften: Afrika-Diskurse in der französischen Literatur und Ethnographie des 20. Jahrhunderts« – ging aus diesem von Erhard initiierten Zusammenhang hervor. Bald kamen Fritz Kramer (im Mai 1998 und Sommer 1999), Heike Behrend (im Oktober 1997 zur Tagung über Interkulturalität und im Oktober 1999 zur Tagung »Auge und Apparatur«) und Tobias Wendl (im Juli 1998 und Oktober 1999) wie auch Tullio Maranhao (Mai 1997) oder Vincent Crapanzano (Juni 1999) zu Vorträgen an den Bodensee. Die Leseliste wurde bei den sich anschließenden Runden mit Erhard in der Seekuh und anderswo immer länger. Gut, daß seine Analyse von Les maîtres fous bald nachzulesen war.

Mir liegt noch die offenbar im Anschluß an unsere Sichtung verfaßte Manuskriptversion vom Juni 1997 mit dem Titel »Trooping the Colour: Besessenheit und Erinnerung in Jean Rouchs Les Maîtres Fous« vor. Aus dieser 34seitigen Langfassung kondensierte Erhard unter der gleichen Überschrift seinen Beitrag für das aus einer SFB-Tagung (Mai/Juni 1996) hervorgegangene Themenheft »Medien des Gedächtnisses« der Deutschen Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte.[19] Anders als in der späteren Version im Kapitel »Die Einfahrt des Zuges (1954)« von Die Moderne im Spiegel des Primitiven[20], lag der Fokus auf der Analyse des Kults als einer Form von »Erinnerungsarbeit«. Mein Eindruck beim Wiederlesen: Es ist mir nie gelungen, den wie alle Texte von Erhard den Leser/die Leserin in eine ganz eigene Reflexionsbewegung involvierenden Text als handliche These abzuspeichern. Zugleich ist der Film für mich offenbar seit der intensiven Sichtung im Mai 1997 mit Erhards spezifischer Lektüre im Lichte der Theorie der »fremden Fremderfahrungen« verschmolzen. Viele Einzelheiten, die für mich den Film bis heute ausmachen, als wären sie selbstverständlicher Teil des Films, entstammen eigentlich seiner Analyse. Zugleich erkenne ich die Gedanken wieder, die mich damals beeindruckt haben und die ich dann (höchstens halb verdaut) in den Schlingensief-Kosmos mitgenommen habe. Dazu gehörte die Analyse des Hauka-Kultes als Form von »historischer Erinnerungsarbeit«. Der Aufsatz beginnt mit folgender Überlegung:

»Jean Rouch dokumentierte 1954/55 im Film Les Maîtres Fous einen Besessenheitskult von Wanderarbeitern der Songhay in der britischen Kolonie Gold Coast, den ›Hauka‹-Kult. Die Inhalte seines Rituals sind einerseits das, was man den ›Geist‹ der europäischen Kolonisatoren nennen könnte und in Gestalt von ›Geistern‹ sich im Film manifestieren sieht, andererseits in diesen Geistern etwas, das an einem europäischen Ort als historische Erinnerungsarbeit aufgefaßt würde, ›what for us would be memories of experience‹ (G. Lienhardt, Divinity and Experience. The Religion of the Dinka, Oxford 1961, S. 149). Die Bilder dieser historischen ›Erinnerungen‹ verkörpern sich in der Trance von Medien, die selbst keine Erinnerungen an den Ablauf ihrer Trance besitzen sollen und auch die Genealogie der Geister oder Götter keineswegs als Erinnerung begreifen würden – bewußte Erinnerung und Trancebesessenheit bleiben inkompatibel. Wie konnte ein Film dieser für uns paradoxen Gestalt afrikanischer Geister und ihrer historischen (Nicht-)Erinnerungen gerecht werden?«[21]

Mit dem Verständnis des Kults als einem Medium der »Entäußerung von Erinnerungen«, das es erlaubt, »historische Abspaltungen« oder »Abspaltungen des historischen Bewußtseins« hervorzubringen, griff Erhard auf Fritz Kramers Aufsatz »Aus der Zeit der Sklaverei. Historische Abspaltungen in afrikanischen Riten« (1997[22]) zurück. Auch wenn in Konstanz im Kreis von Renate Lachmann und Aleida Assmann schon länger über Gedächtnis, Memoria, Mnemotechnik und kulturelle Erinnerung diskutiert wurde, waren solche ethnologischen Überlegungen nie vorgekommen, so daß Erhards Anliegen, die Kategorien der eigenen Kultur in denen anderer Kulturen zu spiegeln und dabei koloniale Verflechtungsgeschichten einzubeziehen, aufgrund einer gewissen kollektiven Erschöpfung durch die immergleichen Referenzen von Platon bis Derrida nachhaltiges Erstaunen auslösen konnte (zumindest bei mir). Die »Medien des Gedächtnisses« (sowohl das »Medium« als auch das »Gedächtnis«) erschienen plötzlich in einem anderen nicht mehr allein europäischen Licht, lange bevor die neuere Globalgeschichte solche Fragen zum Thema gemacht hat (falls sie es überhaupt je getan hat). Bei ihrem vermutlich ersten Auftritt in der DVjS standen die Hauka auf einer Ebene u.a. mit Petrus von Ravenna, Shakespeare, Adorno, Freud und Anselm Kiefer, als wäre zumindest denkbar, daß auch die europäischen »Geister« des Erinnerungsdiskurses Objekte des afrikanischen Besessenheitskultes werden könnten.

Dabei stellte Erhard Rouchs Verfahren des Schnitts und der Montage, also die »Post-Production« am Schneidetisch in den Vordergrund: Erst durch Rouchs Montage (»Flashback«, »unbewußt bleibende Tonsignale«, »Filmriß«, »Schnitt vom Vorbild zum Abbild« usw.) als filmisches Analogon der Besessenheit[23], so seine Argumentation, werden das »Jahresritual der Hauka« und das »Jahresritual der britischen Monarchie« (die Zeremonie namens »Trooping the colour« zur offiziellen Geburtstagsfeier der Königin, bei der die britische Flagge präsentiert und von der Truppe abgeschritten wird) aufeinander bezogen. Rouch unterbricht die Szenen des Besessenheitsrituals bekanntlich mit der Frage, »Warum ein Ei?« (auf dem Kopf der Statue, die den »Gouverneur« repräsentiert, wird ein Ei zerschlagen) und zeigt die Hauka-Besessenen als Zuschauer der Zeremonie, die alljährlich in Accra vor dem Palast des Gouverneurs – in der Szene mit einem weiß-gelben Federbusch an seiner Kopfbedeckung zu sehen – stattfand. Damit leiste Rouch eine »doppelte Ethnographie« (des Hauka-Rituals und des britischen Rituals) und mit dem Begriff Fritz Kramers eine »umgekehrte Ethnographie« (des »Trooping the Colour« im Spiegel des Hauka-Kultes). Die »Spiegelung« – das »jeu violent« des Hauka-Ritual als »reflet de notre civilisation« (Vorspann) – werde indes mit dem tabubrechenden und verstörenden Hundeopfer in dem Moment zerbrochen, als das blutige Fell des Hundes und der Union Jack gekoppelt werden, womit der Hund, seine Opferung und sein Verzehr als das »Draußen«, auch das »äußerste europäische ›Draußen‹«[24] sichtbar werde.

Das zweite Thema von Erhards Aufsatz, das mir später für Christoph Schlingensief relevant erschien, war das des Hauka-Kults als einem therapeutischen Kult und als »Heilmittel«: Am Ende des Films kehrt das Bild, wie sich Guerba, die »Lokomotive«, in Trance »das Blut des Hundes von den Lippen leckt«[25] in Form eines Flashbacks wieder, bevor der gleiche Guerba in die Kamera lächelt und Rouch im letztes Satz seines Kommentars die Frage stellt: »en comparant ces visages avec les visages horribles de la veille, on ne peut s’empêcher de se demander si ces hommes d’Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux mais d’être parfaitement intégrés à leur milieu, des remèdes que nous, nous de connaissons pas encore.«[26] Dabei entschied sich Erhard gegen die (zu einfache) kritische Lektüre des letztes Satzes als »paternalistisch« und für eine komplizierte Lesart: »diese Menschen können sich, durch ihr Ritual, durch ein Opfer, durch ihre Heilmittel, befreien – wovon? Nicht nur von ihrem Alltag, der Fremdheit der Arbeitsmigration, sondern auch von dem, was sie zur Darstellung bringen […], wovon sie besessen sind: von den Fremdgeistern oder fremden Göttern, von der kolonialen Macht und den ›Bildern‹ der Fremdherrschaft, der ›force‹ der Hauka, der ›Meister des Wahnsinns‹ und ›wahnsinnigen Meister‹. Wir hingegen, die Europäer, kennen (1954, 1955) diese Heilmittel, die uns durch die ›force‹ der Hauka von der ›force‹ heilen könnten – noch – nicht.«[27] Insofern gehe es um eine Katharsis jenseits der historischen und kulturellen Trennung von Psychologie und Kosmologie, der Therapie des »Mental Hospital« und derjenigen des Besessenheitsrituals. Auf diese Weise löste Erhard das »Rätsel«, das der Schluss des Films aufgibt, gerade nicht in die »europäischen Spiegelungen und Erinnerungen« auf[28], die suggestive Begriffe wie Katharsis, »Dissoziation« (Lienhardt) oder Rouchs eigener Verweis auf die »Geburt der Tragödie« postulieren. Wenn die Hauka ein Spiegel sind, dann einer, der solche Theorien zerbreche, eben tatsächlich auf »Heilmittel« (remèdes) verweise, »que nous, nous ne connaissons pas encore.« Als »Vorbild« für europäische Theaterrituale, wie es sich Jean Genet dachte, als er Les nègres schrieb, sei Rouchs Film damit nicht geeignet.[29]

Von Konstanz nach Berlin, von der Wissenschaft ins Theater

Auf Christoph Schlingensief war ich durch die nächtliche Ausstrahlung im Herbst 1997 von »Talk 2000« (RTL) aufmerksam geworden. Statt so zu tun, als könne man als »Laie« Perfektion simulieren, erzeugte der »Laien-Talkmaster« Schlingensief bewußt Chaos, Unstimmigkeiten, Planlosigkeit und Streit bis zu Prügeleien. Als bekennender Dilettant konnte er sichtbar machen, was die perfekten TV-Inszenierungen ausgrenzten, und zwar nicht durch diskursive Repräsentations- oder Medienkritik, sondern durch Imitieren und Nachspielen eines Fernsehformats, nicht durch eine »Parodie« der Talkshowkultur, sondern durch Überidentifikation als subversiver Strategie. Mein Blick auf Christoph Schlingensief war dabei von Anfang an von der im gleichen Jahr von Erhard angestoßenen Auseinandersetzung mit Rouch und Leiris, mit Besessenheitskulten als »Fremdgeistkulten« (Kramer, Der rote Fes), »mimetischem Exzeß« (Taussig) sowie »gelebtem Theater« (Leiris, La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar) geprägt.

Als ich Anfang 1998 im Jahr des Bundestagswahlkampfs, der zur Ablösung von Helmut Kohl durch Gerhard Schröder führte, die Semesterferien in Berlin verbrachte, war ich dabei, als am 12. März bei der Premiere des »Wahlkampfzirkus« die Partei »Chance 2000« gegründet wurde. Chance 2000 (»Wähle Dich selbst!«, »Scheitern als Chance!«, »Macht Fehler!«) war ein bis heute einzigartiges soziales und politisches Experiment, weit mehr als eine »Spaß-«, »Kunst-« oder »Theaterpartei« und wurde schließlich in mehreren Bundesländern zur Wahl zugelassen. Ich trat noch am Premierenabend in die Partei ein, besuchte anschließend fast jede Vorstellung des »Wahlkampfzirkus« und wurde zu einer Mitwirkenden bei Unterschriftensammlungen, bei Aktionen wie dem Besuch des KaDeWe (am 27. März), »Hotel Prora« (im Prater der Volksbühne, Mitte Mai), beim Baden im Wolfgangsee (2. August) und im Landesverband Baden-Württemberg (der dann knapp an den 2000 Unterschriften scheiterte, die zur Wahlzulassung benötigt wurden). Dabei interessierte ich mich vor allem für die »Theorie« der »Metapartei«, diskutierte mit dem für Schlingensiefs Produktionen zuständigen Volksbühnen-Dramaturgen Carl Hegemann, mit dem »Oberstaatsanwalt« Dietrich Kuhlbrodt, der Theaterwissenschaftlerin Sandra Umathum und anderen über die Grenzen von Theater und Politik und die »Kunst des Krisenexperiments«, wie das von dem Dramaturgen und Philosophen Carl Hegemann aus der Ethnomethodologie von Harold Garfinkel übernommene Konzept lautete.[30] War das eine Form von »teilnehmender Beobachtung«? Dazu fehlte mir als Literaturwissenschaftlerin das methodische Rüstzeug. Ein Selbstversuch war es auf jeden Fall. Im Gegensatz zu anderen empfand ich mich mit meiner universitären Verortung in Konstanz bei dem Unternehmen eher als Gast und Beobachterin, da ich weder aus der Theaterwelt noch aus der Theaterwissenschaft kam, auch keine Journalistin war und mich ja eigentlich in Berlin aufhielt, um meine Dissertation über Émile Zola voranzubringen. Zugleich habe ich offenbar wie viele, die damals dabei waren, eine aktive Rolle in dem Parteispiel gesucht, welche für mich nicht darin bestehen konnte, z.B. als Landesvorsitzende zu einer »echten« Parteifunktionären zu werden.

In der Gründungsphase der Partei kam es zu turbulenten Szenen, die mit Auszug und Spaltung endeten: So verließ Christoph Schlingensief am Ende des Gründungsparteitags am 22. März die Veranstaltung, um die »Schlingensiefpartei« zu gründen, während die Zurückgebliebenen sich zu »Partei der letzten Chance« umbenannten. Viele der Beteiligten tauschten sich damals über das Gästebuch auf der Internetseite der Partei aus oder schrieben dem Regisseur direkt. Nach der Spaltung schrieb ich ihm »Die beste Partei ist die Partei, die sich andauernd gründet und auflöst«. Da ihm die Idee permanenter Gründung und Auflösung offenbar gefiel, bat er um weitere Kommentare. In meinen Unterlagen aus dieser Zeit finde ich noch eine Mail an Christoph Schlingensief, die ich irgendwann zwischen April und Juli geschrieben habe muß. Dort versuchte ich, mein von der gleichzeitigen Beschäftigung mit Besessenheitskulten geprägtes Verständnis der Parteiaktion zu formulieren: Indem Chance 2000 alle zu Mitspieler*innen mache, alle Kritiken, Hoffnungen und Projektionen Teil des »Stückes« werden, bringe Christoph Schlingensief etwas hervor, das mich an Leiris’ Begriff des »gelebten Theaters« erinnere. Die mit Chance 2000 praktizierte »Mimesis ans System« sei eine Form der »subversiven Affirmation«, um sich das System einzuverleiben und ihm dadurch einen Zerrspiegel vorzuhalten. Am Ende des Briefes bot ich dann Christoph Schlingensief noch Rouchs Film Les maîtres fous als ein mögliches Interpretament für das von ihm initiierte »Nachspielen« des Partei- und Politikbetriebs an. Ich probierte offenbar, mehr schlecht als recht, die mir von Erhard vermittelte Interpretation des Films in »lokale« Theorie (des Theaters, der Performance von Schlingensief, der dramaturgischen Konzepte von Carl Hegemann) zu übersetzen: Die »Mitglieder der Hauka-Sekte« seien in ihrem Kult, so schrieb ich an Christoph Schlingensief, »besessen von den Mächten, die sie beherrschen und ausbeuten«, besessen von den »Geistern« der englischen Kolonialgesellschaft. Und: »Indem sie sich die Rollen aneignen und nachspielen, befreien sie sich von der Macht.«[31] Für den Zweck reduzierte ich den auf diese Weise aus seinen spezifischen kulturellen Kontexten herausgelösten Film auf den Gedanken der Umkehrung in der theatralen Mimesis und der damit verbundenen »heilenden« Katharsis. Für die schwierigeren Aspekte des Films – die Besessenheit, die Geister, das Hunde-Opfer, die doppelte Adressierung, die nicht assimilierbaren »fremden Fremderfahrungen« und die historische Verortung – war kein Platz. Der unmittelbare Funktionskontext bestimmte die Aspekte, die ich weitergab: Die Analogie zum Parteitheater sollte Christoph Schlingensief in einer Situation, in der das Experiment immer wieder in ein bloßes Theaterstück oder in anstrengende Parteivereinsarbeit abzugleiten schien, darin bestärken, daß Chance 2000 weder als »Satire« noch als »echte« Partei zu verstehen war, sondern als Experiment, in dem die aus dem, was im Parteisprech »System 1« hieß – »Medien und Parteien, die eine Realität eigener Art schaffen, fern der wirklichen Wirklichkeit« (Mark Siemons[32]) – Ausgeschlossenen (quasi »Kolonisierten«: die Arbeitslosen, Behinderten und Nicht-Politiker), den sie beherrschenden Politikbetrieb mimen. Dieses Nachspielen diente der kritischen »Überprüfung« des Systems (Wer repräsentiert wen? Was ist »politische Repräsentation«?) und zugleich einem »Krisenexperiment« mit den politischen Ritualen des Wahlkampfs, das Carl Hegemann als performative Ethnographie des Politikbetriebs verstand.

Ob Christoph Schlingensief Les maîtres fous auf meine Mail hin angeschaut hat, weiß ich nicht. Er hatte als Parteivorsitzender und Regisseur bis zur Wahl am 27. September 1998 wahrscheinlich kaum einen Kopf dafür und erhoffte von mir auch eher Material für Wahlkampfreden, das ich mangels politisch-rhetorischer Begabung nicht liefern konnte. Vielleicht habe ich ihm meine VHS-Kassette kopiert oder ausgeliehen. Zum ersten Mal zum Einsatz kam der Film dann jedenfalls erst bei einem »Staatsbankett« in Basel zur Eröffnung der Botschaft des von dem Regisseur nach der Wahl bei der Berlin Biennale am 3. Oktober 1998 als »Staat ohne Territorium« gegründeten »Chance-Staates«. Die vom Theater Basel unter dem damaligen Intendanten Michael Schindhelm organisierte Veranstaltung fand vom 30. Oktober bis zum 2. November 1998 im Badischen Bahnhof Basel unter dem Motto »Abschied von Deutschland – Exil in der Schweiz« statt. Zwei Mal saß ich mit einem roten »Diplomatenpaß« ausgestattet als »Staatsgast«-Statistin auf der Bühne am festlich eingedeckten Tisch, an dem andere Gäste Reden hielten. Peter Gross, Professor für Soziologie in St. Gallen, sprach über den »Fremden« und die »Inversion der Fremdheit« in einer »Welt, die sich der planetarischen Politik verschrieben hat« und in der »die auf Territorien gegründeten Identitäten bröckeln«: Utopie einer von »Welteinheimischen« geprägten Zukunft, in der die »Fremden« überall zuhause und »die zu Hause bleiben« überall fremd sind.[33] Auf einer Leinwand liefen während des Banketts Filme, darunter auch Les maîtres fous. »Inversion des Fremden«? Die Filmausschnitte wurden nicht näher eingeführt oder kommentiert, es ging um das für Christoph Schlingensief charakteristische Spiel mit den Effekten (gerade auch den unkalkulierbaren von »Emergenz«[34]) der Überlagerung von Bühnengeschehen, Redetexten, Musikeinspielungen und Filmbildern. Die Ästhetik der Collage, der Kollision und der Verdichtung von heterogenem Material entzog das Gezeigte systematisch sowohl der verstehenden Aneignung wie der Funktionalisierung. Entsprechend reagierte die Presse: Der Kritiker der Baseler Sonntagszeitung nannte Rouchs Film einen »Film über die Mißhandlung schwarzer Sklaven«.[35] Die Baseler Zeitung wurde etwas ausführlicher: »Als Appetitzügler werden während des Essens Dokumentarfilme auf die Großleinwand projiziert: aus dem Zweiten Weltkrieg und aus Afrika, wo Eingeborene einen Hund schlachten und ihm das Blut direkt aus der Kehle trinken. Was aber der allgemeinen fröhlichen Stimmung wenig Abbruch tut.«[36] Vielleicht hätte ich auch einfach eine Rede halten sollen, um den Film zu erklären? Raum dafür wäre gewesen (und der Produktionsleiter Henning Nass gab mir zu meinem Schreck im Scherz einen Einsatz), aber ich war zu schüchtern. Und ich wollte nicht etwas sagen, das Rouchs Film letztlich mehr instrumentalisiert hätte als die offene und fragmentarische Form der Einspielung, welche die Zuschauer*innen wenigstens mit einer nicht assimilierbaren »Fremderfahrung« konfrontierte.

Für Christoph Schlingensief war die Aktion in Basel die letzte Station vor einer zweimonatigen Reise mit seiner damaligen Freundin, der Kostümbildnerin Nina Wetzel, nach Südafrika und Namibia.[37] Er brach am 5. November auf. Auch wenn weitere »Botschaftsgründungen« auf dem offiziellen Programm standen, ging es für ihn bereits um die Vorbereitung des nächsten Projektes: die Aufführung von Wagners Ring des Nibelungen zum Milleniumswechsel in Namibia (»der größte Coup nach Fitzcarraldo«). Auf seinen Internetseiten publizierte Christoph Schlingensief in regelmäßigen Abständen ein Reisetagebuch.[38] Die Lektüre erinnerte mich an Motive der Reisetexte, die ich im Rahmen meines Projektes über »Afrika-Diskurse in der französischen Literatur und Ethnographie des 20. Jahrhunderts« und im Wintersemester 1998/99 auch in einem Proseminar und einer Sektion des Romanistentages bearbeitete.[39] Ähnlich wie Leiris notierte Schlingensief unverblümt surreale Impressionen: »Durban selber ist so wie Hamburg. Alle reden von großer Gefahr ab 17 Uhr und die Inder sind die Sklaven der Neger.« (5.-7. November). Ähnlich wie Leiris war er außerhalb Europas auf der Suche nach einer transformativen Erfahrung: »Werde ich mich verändern? Wird mich der Abstand zu Deutschland […] befreien?« (ebd.) Er betonte in der avantgardistischen Tradition der Aufhebung der Grenze von Kunst und Leben, daß sein »Abschied aus Deutschland« nicht ein »kunstgewerblicher Gedanke« sei, sondern aus einem »inneren Zwang« heraus geschehe (10. November). Eindringlich protokollierte er Szenen, in denen er »Todesangst« erlebte. Nach einer nächtlichen Autofahrt durch Johannesburg und der »Rettung durch Sicherheitskräfte« hieß es: »Jetzt weiß man ungefähr, was Todesangst ist« (8. November). Und nach einem Besuch im Zoo von Prätoria, wo die Besucher mit einer baufälligen alten Seilbahn über die Gehege schwebten: »Weshalb sich natürlich die Frage stellt, warum wir überhaupt nach Afrika gefahren sind, wenn nur noch alles aus Todesangst besteht. Ist es etwa die Sehnsucht sich endlich vollständig aufzulösen […]« (11./12. November). Das Fazit lautete: »Jedenfalls (!) haben uns der Zoo in Prätoria und die Flucht aus der Stadt überzeugt, daß Afrika das richtige Land ist, um sich selber nicht nur zu erleben, sondern auch, um sich selber endlich aufzugeben und die Eitelkeit der letzten Monate, Stück für Stück, im Angesicht der Todesangst, zuzugeben.« (ebd.) »Afrika« wird hier für den Europäer, so damals meine Lektüre, wie in den klassischen Reisetexten von Joseph Conrad (Heart of Darkness), André Gide (Voyage au Congo), Louis-Ferdinand Céline (das Afrika-Kapitel aus Voyage au bout de la nuit) und Leiris’ L’Afrique fantôme zum Schauplatz von nicht ohne Angstlust ersehnten Grenzerfahrungen und Transgressionen, d.h. zum Schauplatz einer Selbstbegegnung des Europäers. Dazu gehörte die Erfahrung, bei einer Safari eine Waffe zu tragen: »Buschmänner zeigen uns Schlangenspuren und eine Löwenspur […]. Besitze eine eigne Pistole. Unangenehm. (Wäre aber besser, sagen die Träger.)« (27. November).

Höhepunkt des Tagebuchs ist aber sicher die Schilderung der Begegnung mit dem »großen Jäger« Klaus Gräber. Als »zynischer Menschenverachter« ist er eine Figur aus der Typologie von Kolonialisten, die mich an Conrad oder Céline erinnerte (vgl. 1. Dezember). Dem »Grauen«, wie es heißt, als würde hier tatsächlich Heart of Darkness zitiert, begegnete Schlingensief dann auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die Aufführung von Wagners Ring in Namibia. Bei dem Besuch der Robbenkolonie in Cape Cross mit besagtem Klaus Gräber ereignete sich eine Szene, in der kolonialistischer Zynismus und Rassismus, ekelerregende Grausamkeit und Gewalt sich zu der Evokation eines besessenen Europäers im »Wahn« mit Speichel vor dem Mund verbinden:

»Gegen 15 Uhr treffen wir endlich auf Klaus Gräber, den großen Jäger, von dem alle sprechen und der sich schon nach 10 Minuten als zynischer Menschenverachter outet. […] Wir müssen fast kotzen. Am Nachmittag geht es dann zum Cape Cross, der größten Robbenkolonie der Welt. […] Was uns erwartet ist unglaublich, ungefähr 70 km nördlich von Swakopmund leben auf einer problemlos betretbaren Landzunge unzählige Robben mit ihren Kindern. Schon 100 Meter vor Erreichen des Platzes stinkt es bestialisch. ›Was ist das?‹ fragt Nina: ›Das sind die toten Robbenbabys‹, antwortet Gräber und zückt seinen Knüppel. Vor uns das Grauen. Das sind mehr als 100.000 Robben […], bis zum Horizont ist der Strand und die Klippe belagert von schreienden, kämpfenden und gebärenden Robben. Plötzlich ein schwarzer Fleck, direkt neben einem Warnschild. Gräber rennt hin. Wir hinterher. neben dem Schild liegen ungelogen 40-50 neugeborene Robbenbabys, viele davon bereits tot, aufgedunsen, gehäutet, zerbissen. Der Anblick ist unbeschreiblich, wir müssen würgen und suchen Schutz. ›Nix da‹, brüllt Gräber, ›das ist die Schule Afrikas. Die Robbenmütter bleiben eine Woche nach der Geburt unfruchtbar, dann gehts wieder los. Die ficken, fressen, schlafen, gebären. Das Baby, das da noch wahrgenommen wird, hat Glück und überlebt, die anderen kann man nur erlösen!‹ Gräber geht los, holt aus und drischt auf die schreienden Babys ein. Immer und immer wieder zerschlägt er ihnen die Köpfe, knüppelt auf die Rücken der wehrlosen Tiere und tritt mit dem Stiefel (Camelboots) nach. Ich schreie ihn an und fordere ihn auf, damit unverzüglich aufzuhören. Nina muß kotzen. Ich muß weinen. Gräber ist wie im Wahn. Seine Augen funkeln. Aus seinem Mund läuft Glibber. Ein Teil der schwarzen Träger lacht. Nur unser schwarzer Dolmetscher ist wie versteinert. Ich gehe auf ihn zu und will mit ihm sprechen, doch da stößt er mich zur Seite. Ich falle direkt auf 10 von Gräber geschlachtete Robben. Ein Alptraum. Die schwarzen Träger lachen. Unser Dolmetscher hat sich mittlerweile ein Holzstück genommen und rast auf Gräber zu, schlägt zu. Gräber faßt sich an den Kopf, blickt sich um, versteht nicht und bricht dann zusammen. Unser Dolmetscher will noch mal zuschlagen, wird aber von den Schwarzen zur Seite gerissen und gnadenlos zusammengeprügelt. Ich greife Nina. ›Nichts wie weg hier. Die drehen durch, Das ist die Hitze, der Gestank.‹ Nach kurzer Zeit erreichen wir die Fahrzeuge. Alle verschlossen. Wir warten, was anderes bleibt uns nicht übrig. Nach 30 Minuten kommt Gräber mit Kopfverband und unsere Träger. Vom Dolmetscher fehlt jede Spur. ›Wo ist Chatto?‹ Keine Antwort. Ich stelle Gräber zur Rede, Gräber starrt mich grinsend an ›Dr. Chatto geht es nicht gut. Er kommt nach.‹ Die Gruppe besteigt den Jeep. Ich will zurücklaufen. ›Wenn Sie das tun, kommen Sie hier nicht mehr weg. Die Sonne geht gleich unter. Ich lasse Chatto morgen abholen, eine Nacht bei den Robben hat noch keinem geschadet, das Leben ist grausam. Chatto hat das vergessen. Morgen ist wieder alles in Ordnung.« Wir steigen ein und fahren ab. Mir ist gar nicht gut. So eine Scheiße.‹« (1. Dezember)

Wie andere Reisende vor ihm, so schien es mir, hatte Christoph Schlingensief bei seiner Afrikareise mehr über Europa, den europäischen »Wahn« und über sich als über ein letztlich imaginäres Afrika gelernt. Er hatte die Europäer als das erkannt, was sie aus der Sicht der Hauka in Les maîtres fous waren: die eigentlichen »Wilden« und Besessenen. Ich schilderte Christoph Schlingensief meine Leseeindrücke in einer Mail, formulierte, daß »das Herz der Finsternis«, das er in Afrika gesucht hatte, vielleicht in Europa und in der Berliner Republik liege, empfahl ihm die Lektüre von Herz der Finsternis und Reise ans Ende der Nacht. Außerdem bot ich ihm an, Tobias Wendl nach den »Horrorfilmen aus Ghana« zu fragen, die er im Sommer 1998 in Konstanz gezeigt hatte.[40] Daraufhin antwortete Christoph Schlingensief am 6. Januar 1999:

»Subject »Christoph sucht afrikanische Obsessionen«: »afrika war unglaublich. die filme bitte ganz schnell!!! […] wir müssen an die obsessionen ran. das ist der letzte schatz und lieferant für überlebenstechniken. ab 15.1. hab ich eine ganz einfache, aber schöne internetsache vor. da gibt es auch eine abteilung: ethno.. kannst du die nicht einfach übernehmen und aus deinem repertoire einfach ab und zu ein paar skurrile texte zu afrikanischen obsessionen raustun, scannen oder abschreiben. muß nicht viel sein. so in etwa: kochrezepte, wodoomittel, rituale, aufgabenstellungen zum nachspielen, mythologisches (der mond ist übrigens vom hasen zerkratzt worden, …sagen die buschmänner). und ab und zu ein ekliges foto über geschlachtete afrikaner oder rituale oder figuren, etc…was du willst!«[41]

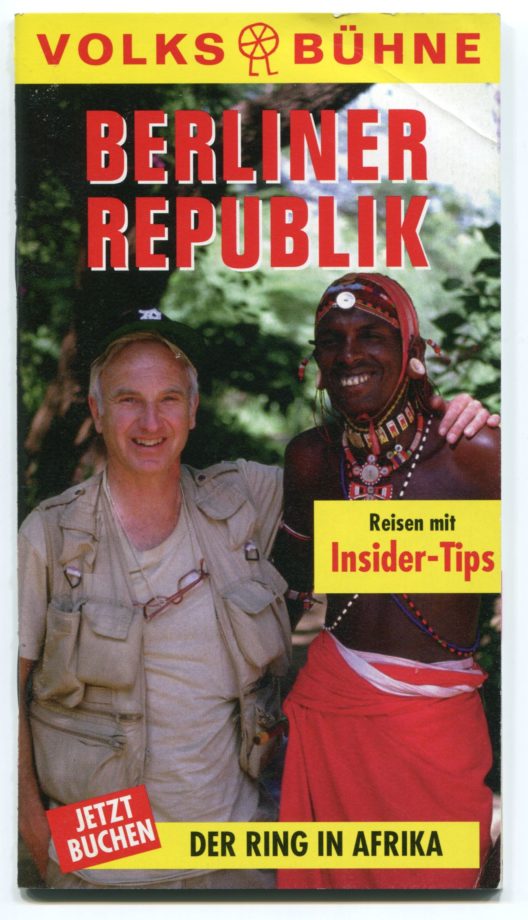

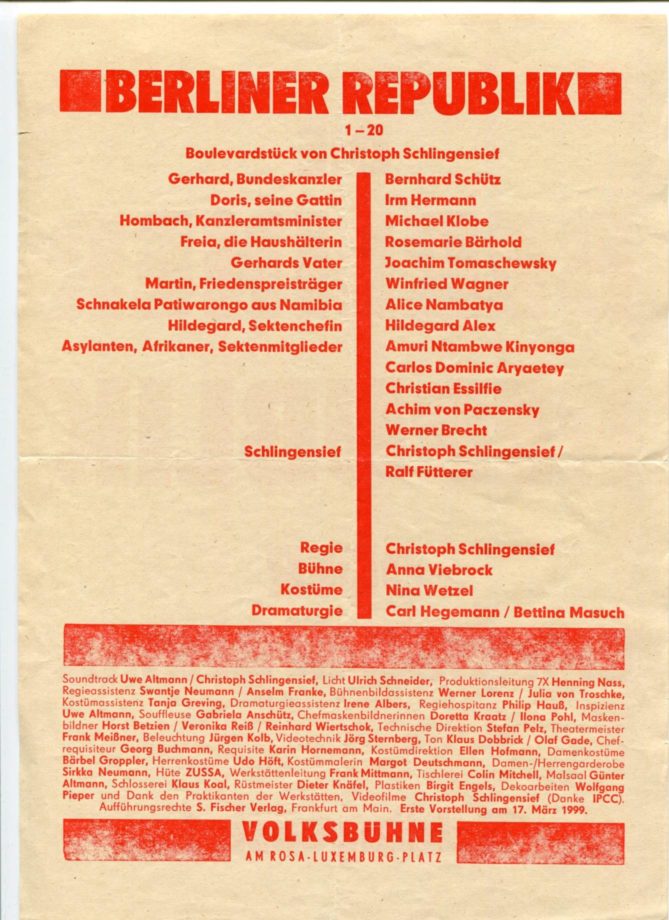

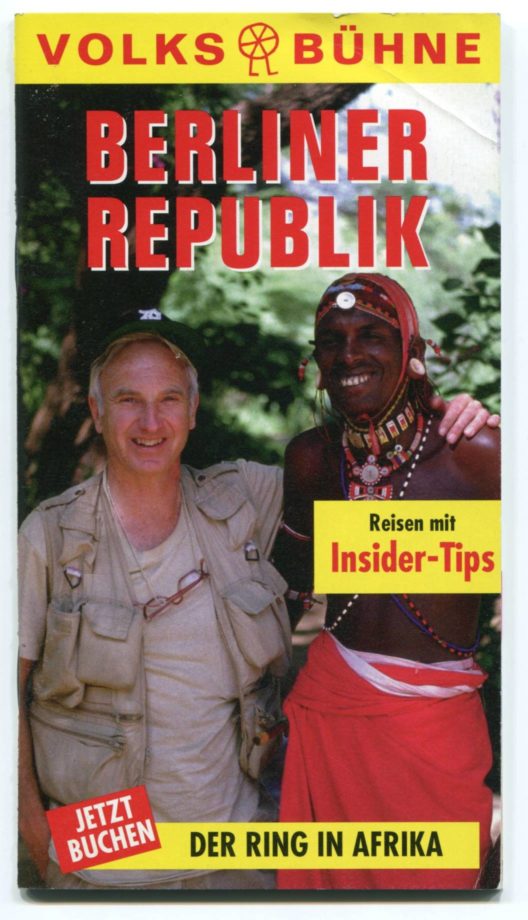

Zu diesem Zeitpunkt hatte Christoph Schlingensief begonnen, seine nächste Inszenierung an der Volksbühne vorzubereiten: einerseits das »Seven X-Theater« (Produktionsleitung: Henning Nass) im Foyer mit »Seminaren« über »Obsessionen« und einer eigenen (wegen Pornographie und Nazi-Symbolen kurz nach dem Start eine Weile gesperrten) interaktiven Internetseite, andererseits das in der Spielzeitvorschau seit Herbst angekündigte Stück »Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika« (Dramaturgie: Carl Hegemann und Bettina Masuch, Bühnenbild: Anna Viebrock, Kostüme: Nina Wetzel, Soundtrack: Uwe Altmann[42]). Die Spielzeit 1998/99, in der Frank Castorf Tim Staffels »Terrordrom«, »Rosenkriege 1–8« nach Shakespeare und »Dämonen« nach Dostoiewskij inszenierte, stand unter dem an die slowenische Gruppe N.S.K. und ihre Strategie der »subversiven Affirmation« erinnernden Motto »Überassimilation statt Widerstand«.[43] Im Rahmen dieser Strategie wurde der Slogan »Das neue Berlin« durch eine von Bert Neumann gestaltete Plakatserie bebildert, die scheinbar harmlose, wie aus einer RTL-Vorabendserie oder einem Werbeprospekt für Eigenheime stammende Photos nutzte. Auf dem Plakat für »Die Berliner Republik« war im Stil der deutschen TV-»Heimatfilme« mit afrikanischem Schauplatz das Photo eines Massai (?) und eines weißen Entwicklungshelfers zu sehen, Arm in Arm und den Betrachter/die Betrachterin anlächelnd (später war das auch die Illustration des März- Leporello und Coverbild des Programmheftes). Über Schlingensiefs geplantes Stück hieß es in der Vorankündigung: »[I]n diesem Kontext untersucht Christoph Schlingensief in seinem ersten Boulevardstück Die Berliner Republik im Vorhinein das Wohnen und Wirken des neuen Bundeskanzlers Schröder in Berlin.«[44] Carl Hegemann hat die Entstehung der Grundidee geschildert:

»Wir hatten vorher Chance 2000 gemacht, zehn Monate lang Theater in der freien Wildbahn. Was Bertolt Brecht über den Abriss der vierten Wand geschrieben hat, haben wir in einem derart maßlosen Extrem betrieben, dass wir selbst nie wussten, ob es Theater oder Politik war. Wir ertrugen diese ambivalenten Situationen nicht mehr. […] Christoph und ich waren uns einig: Wir mussten wieder zurück ans Theater. Christoph hatte die Idee, unsere Erfahrungen als Parteivorsitzender, Parteigründer und als Kanzlerkandidat in einer Boulevardkomödie, der Berliner Republik, zu verarbeiten. Gerhard Schröder war zu diesem Zeitpunkt bereits gewählt, hatte sein Amt jedoch noch nicht angetreten. Schröders Obsession, ein Opernhaus in Afrika zu bauen, um dort Wagners Ring des Nibelungen aufzuführen, war bekannt. So entschieden wir uns, dem Herrschenden noch vor Amtsantritt zu zeigen, wie es mit ihm enden würde. Christoph hat ein tolles Buch geschrieben, die Schauspieler waren hoch motiviert, und auch Anna Viebrock, eine der bedeutendsten Bühnenbildnerinnen, war in das Projekt involviert.«[45]

Die Premiere war für den 17. März 1999 angesetzt. Ich sollte die Produktion ab Mitte Februar als Dramaturgiehospitantin begleiten.

Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika

»Natürlich war die Berliner Republik das Beste und Schlechteste, was Schlingensief je gemacht hat«, resümierte Diedrichsen Ende 1999 im Jahrbuch von Theater heute.[46] In Christoph Schlingensiefs Werk markiert die (auch durch den Mangel an Dokumenten und Aufzeichnungen) eher wenig beachtete und kommentierte Inszenierung den Beginn seiner theatralischen Auseinandersetzung mit Afrika einerseits und mit Wagner andererseits. Aus heutiger Sicht ist bemerkenswert, von welchen Geistern der deutschen Geschichte Christoph Schlingensiefs Kanzler und die »Berliner Republik« heimgesucht wurden: Wagner und die Nibelungen, Leni Riefenstahl und General von Trotha, KZ-Aufseher und »Herero-Schlächter«. Auf diese Weise brachte das Stück den zu diesem Zeitpunkt im allgemeinen Geschichtsbewußtsein (wie der deutsche Kolonialismus insgesamt) weitgehend ausgeblendeten Genozid an den Herero und Nama in eine historische Verbindung mit dem Nationalsozialismus.[47] Auf welcher deutschen Bühne fiel damals ein solcher Satz wie dieser: »Die Bundesregierung hat sich bis jetzt noch nicht dafür entschuldigt«[48]? Kurz vor Abschluß der Debatte über das Holocaust-Mahnmal und mitten in der Euphorie über das »neue Berlin« konfrontierte das Stück seine Zuschauer*innen mit der »kolonialen Amnesie«. Dabei vermittelte das Stück die Themen Kolonialismus und Nationalsozialismus über den Wagner-Komplex (sowohl über die Figur Wagners als auch über die Nibelungenmythen)[49] und imaginierte einen Umgang mit den Geistern, der sich (neoprimitivistisch) an fremdkulturellen Modellen – dem Besessenheitskult der Hauka – orientierte. Ein Kritiker sprach treffend von einer »Geschichtsgeisterstunde«.[50] Der gerade gewählte Kanzler und seine Zeitgenossen selbst erschienen in dem Stück zugleich so, als wären sie in einer fiktiven Zukunft, die auf die Berliner Republik und Schröder-Deutschland zurückblickt aus der Vergangenheit auferstanden: als Geister, die ihre »Pferde« (die Schauspieler*innen) reiten. Bazon Brock hatte dafür das Label – »Theater aus der Zukunft!« eingebracht.[51]

Auch wenn es so aussah, als würde Christoph Schlingensief mit Die Berliner Republik aus der Welt der Politik in die Welt des Theaters zurückkehren, handelte es sich auch hier um eine für ihn und seinen Dramaturgen Carl Hegemann charakteristische Versuchsanordnung: Wenn man nach der Parteiaktion und ihrer Auflösung des Theaters in Politik erneut das Theater aufsuchte und die »unsichtbare vierte Wand« wieder aufbaute, dann gerade nicht, um nun ein »Stück« aufzuführen und jeden Abend zu wiederholen, sondern um den Theaterraum als solchen zum Gegenstand der Reflexion und der »Überprüfung« zu machen. Das hieß die Grenzen, die man abschaffen wollte, noch einmal zu besichtigen und im Übrigen weiter mit der Verwirrung, ob es sich um Theater oder Politik handelt, zu spielen. Das gelang durch einen glücklichen Zufall, den man gar nicht hätte inszenieren können, noch während der Proben, als am 9. März eine Wahlkampfveranstaltung der Berliner SPD für Neuberliner und Neumitglieder in der Volksbühne stattfand, bei der Oskar Lafontaine im bereits aufgebauten, von Anna Viebrock erdachten Bühnenbild des Stücks – die Wohnung des Kanzlers – als Gastredner auftrat.[52] Bernhard Schütz und Irm Hermann – »Gerhard« und »Doris« – schmuggelten sich in den Saal. Christoph Schlingensief photographierte nach der Veranstaltung sein falsches Kanzlerpaar mit dem echten Lafontaine.[53] Bernhard Schütz lud bei dieser Begegnung den Politiker zur Premiere ein: Er würde sich freuen »daß Sie uns dabei helfen, die Grenzen zwischen Theater und Politik weiter zu verwischen.« Lafontaine antwortete: »Wir sind ja alle bewährte Darsteller.« Zwei Tage später (am 11. März) trat er – als wäre das eine Folge seiner Begegnung mit Christoph Schlingensief und Bernhard Schütz – als SPD-Parteivorsitzender und als Bundesfinanzminister zurück, distanzierte sich damit von Schröders wirtschafts- und sozialpolitischem Kurs. Die Berliner Republik erlebte eine erste Krise. Christoph Schlingensief bezeichnete Lafontaines Auftritt in der Volksbühne später als »ersten Teil seiner Inszenierung« und zeigte Videoaufnahmen mit Lafontaine in den Aufführungen.[54] Die zweite Krise, die schließlich zur frühzeitigen Absetzung des Stücks führte, war der Beginn des Kosovo-Krieges.

Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika wurde nur neun Mal aufgeführt. Jeder Abend verlief anders. Nur bei der General- oder Fotoprobe wurde das Stück so gezeigt, wie es geprobt worden war.[55] Nach den letzten Proben initiierte Christoph Schlingensief einen in seinem Internettagebuch[56] täglich kommentierten Prozeß der Demontage und Zerstörung des von ihm als »Rückfall ins Stadttheater« empfundenen Stücks, der zu diversen Schauspielerrücktritten und Krisen im Verhältnis zur Intendanz der Volksbühne führte. Der dritten Vorstellung blieb er einfach fern. Es gab einen Versuch der Wiederaufnahme als »Premiere« von »Teil II der Berliner Republik« mit einem neuen Konzept am 31. März, welches das Stück (während Jugoslawien schon bombardiert wurde) in Richtung der Kontrafaktur eines Passionsspiels mit Weihrauch, Meßdienern, Predigten und Fürbitten und einem Kirchenchor veränderte (gezeigt wurden u.a. eine »Opferung« von Joschka Fischer und ein »Initiationsritual« mit einem Ei, das man sich auf dem Kopf zerschlagen sollte) und Kommentare von Bazon Brock integrierte. Nur von diesem – wegen der Präsenz von Bazon Brock untypischen und einmaligen – Abend gibt es eine Videoaufzeichnung.[57] Angesichts des Kosovo-Krieges erklärte der Regisseur die Berliner Republik (mit und ohne Anführungszeichen) dann für beendet[58], verweigerte sich einer Fortsetzung des »Fronttheaters« und nutzte stattdessen die für das Stück angesetzten Abende am 11. und 12. April, die in eine Diskussion mit Kriegsgegnern umfunktioniert wurden, um über Telefon von seiner Reise in die Flüchtlingslager zu berichten. Der Plan, Flüchtlinge in der Volksbühne unterzubringen, das Theater in ein (temporäres) Flüchtlingslager umzuwandeln, stellte eine Provokation der Institution und ihrer Mitarbeiter*innen dar (die bei einer Abstimmung dagegen votierten) und mußte scheitern. Nachdem Belegschaft, Intendanz und Senatsverwaltung ihm die Aufnahme von 50 Geflüchteten verwehrt hatten, obwohl Frank Castorf den Brief an Joschka Fischer noch mitunterzeichnet hatte, verkündete Christoph Schlingensief am 19. April, daß er die Volksbühne verläßt. Seine Position war klar: »Das Stück begann vor dem Krieg als zweifelhafte Komödie, veränderte sich dann jeden Abend und ist nun aktueller und konsequenter, als wir uns es jemald vorstellen konnten. Ich kehre doch nicht nach 15 Monaten Freilandhaltung ans Theater zurück, um dort in einem unverückbaren Bühnenbild zu krepieren.«[59] Und: »Schröderdarsteller Schütz ist mittlerweise besser als Kanzlerdarsteller Schröder; denn Schütz ist an humanitären Lösungen interessiert und nicht wie es unser Kanzlerdarasteller Schröder ausdrückt an humanitären Katastrophen.«[60] Die Berliner Republik wurde schließlich nach der Vorstellung vom 17. April frühzeitig abgesetzt.[61] Vor allem Carl Hegemann bedauerte das. Christoph Schlingensief, habe das Gelingen nicht ertragen können: »Während der Proben zur Berliner Republik zeigte sich aber, daß die Sache bedrohlich gut funktionierte. Alle waren begeistert davon, wie schnell und hintergründig das Theater auf politische Vorgänge reagieren kann, auf den Rücktritt Lafontaines etwa. Die Inszenierung schien also zu gelingen, und dieses Gelingen konnte Schlingensief offenbar nicht ertragen. […] Er hätte auch, als der Krieg ausbrach, sagen können: In meiner Inszenierung kommt schon alles vor. Das Nibelungenhafte der Berliner Republik. Schröders Sehnsucht nach der Katastrophe. Die moralische Begründung barbarischer Aktionen am Beispiel der KZs und Massenmorde im sogenannten Deutsch-Südwestafrika.«[62] Die Textbücher und Konvolute mit den Szenen, die Christoph Schlingensief, anders als bei früheren Theaterprojekten, geschrieben hat, die aber immer nur zum Teil in den Aufführungen vorkamen, und die sich im Archiv der Akademie der Künste befinden[63], bestätigen diesen Eindruck und würden eine kritische Edition verdienen.

Auftritt »Hauka«: »Deutscher Besessenheitskult«, »Abarbeitung von Zivilisationsschäden«, Erinnerungsrituale

Noch einmal zurück zu den Vorbereitungen: Als im Februar 1999 der Text für den März-Leporello zu schreiben war, scheint mich Carl Hegemann, der diese Texte als eigenes philosophisches Genre perfektioniert hatte[64], um einen Formulierungsvorschlag oder um die Ergänzung eines von ihm abgefaßten ersten Entwurfs gebeten zu haben. Ermutigt von Heike Behrend, die mir erzählt hatte, wie sie Rouchs Film Peter Stein empfohlen hatte, als dieser 1983 in der Schaubühne Jean Genets Les nègres inszenierte, versuchte ich Les maîtres fous in das zu diesem Zeitpunkt noch kaum fixierte Konzept des geplanten Boulevardschwanks über den neuen Kanzler hineinzuschreiben.[65] Auf der Festplatte meines Computers findet sich noch heute der folgende Textbaustein vom 11. Februar 1999[66]:

»Die Aufführung des Ring des Nibelungen in Afrika ist das Großprojekt, von dem er [Gerhard Schröder] träumt, seitdem er in den siebziger Jahren Zugang zur Kunst gefunden hat, und das seine Energien bindet. Die Rationalisierung der Politik ist gescheitert, die Suche nach wirksamen Ritualen führt nach Afrika. Schröder hat erkannt, daß Wagners Opern in Wahrheit ein deutscher Besessenheitskult sind und die Nibelungen die deutschen Geister, die die Deutschen immer noch heimsuchen. Von dem afrikanischen Hauka-Kult will er den Umgang mit den Geistern im Ritual lernen, um mit Trance, Tanz, Gesang und Opfern die Meister aus Deutschland zu beschwichtigen. Doris findet das unverantwortlich und möchte den Schwarzen auf andere Weise helfen.«[67]

Ohne Rouchs Film als Referenz zu nennen oder eine genauere Erläuterung zu geben, wovon überhaupt die Rede ist, wird der »Hauka-Kult« hier zum Bestandteil der als Boulevardkomödie ironisch gerahmten theatralen Fiktion, die Gerhard Schröder die idée fixe zuschreibt, von einem »afrikanischen« Kult ein »wirksames« Ritual für die Bewältigung der deutschen Vergangenheit, speziell des Holocaust (»die Meister aus Deutschland«) zu lernen. Das primitivistische Motiv der Suche nach einer Überschreitung der wirkungslosen Kunst durch das wirksame afrikanische Ritual als Reaktion auf ein Scheitern von »Rationalisierung« wird auf diese Weise an spezifisch deutsche Interessenslagen und Funktionszusammenhänge – die im Stück dann aufgegriffene und damals kurz vor dem Bundestagsbeschluss (Ende Juni 1999) virulente Diskussion über das »Holocaust-Denkmal« – gekoppelt. Hier mag Erhards Analyse des Hauka-Rituals als einer Form von »historischer Erinnerungsarbeit« hineingespielt haben. Diese »Übersetzung« ermöglichte es, die Hauka in die fiktive Berliner Republik zu holen, als wäre ihr Ritual ein möglicher Kommentar zur deutschen Erinnerungspolitik, ein mögliches Vorbild für eine andere (performative) Praxis historischer Einnerung. So wie die Charaktere des Stücks zwar die (Vor-)Namen realer Politiker und Zeitgenossen trugen – neben »Gerhard« und »Doris« traten »Bodo Hombach« (Michael Klobe), »Martin Walser« (Winfried Wagner), »Michael Naumann« (Klaus Mertens/Joachim Tomaschewsky), »Helmut Schmidt« (Ralf Fütterer) und »Joschka Fischer« (Werner Brecht) auf – zugleich aber »frei erfundene« Ebenbilder waren[68], wurden die »Hauka« zu einem diffusen (primitivistischen) Signifikanten für ein »afrikanisches Ritual«, »Ritual« wiederum zum Gegenbegriff von »Kunst« und »Rationalität«. Dabei wurde Schröder, dem lose an den Schwank Der Raub der Sabinerinnen[69] angelehnten Plot zufolge, zugeschrieben, mit Hilfe des Schmierentheaterdirektors Emanuel Striese (=Christoph Schlingensief) Wagners Ring nach Afrika zu bringen (hier spiegelte Schlingensief sein eigenes Projekt in dem des fiktionalisierten neuen Bundeskanzlers), und zwar als »deutschen Besessenheitskult«. Es ging mir offenbar darum, eine mir aus dem Werk von Leiris (der hier seinerseits von Marcel Mauss’ Vorlesungen inspiriert war) vertraute Figur der Rückspiegelung und Redefinition europäischer Begriffe – das Besessenheitsritual als Form von Theater und das europäische Theater bzw. die Oper als Besessenheitsritual[70] – in die geplante Bühnenfiktion zu übertragen. Die Formel von den »wirksamen Ritualen« hatte ich aus Thomas Hauschilds Rezension von Leiris’ gerade ins Deutsche übersetztem Tagebuch 1922–1989 geklaut. Dort heißt es unter der Überschrift »Forschungsreisen im wilden weißen Kontinent. Zivilisation und Barbarei bei Michel Leiris«: »Von den Surrealisten hat Leiris gelernt, das ›Wissen um das Ritual‹ (137) zu schätzen. Aber er hat die quälende Suche nach den wahrhaft wirksamen Ritualen der anderen Kulturen – der Afrikaner, der Alchemisten, der spanischen Corrida – aufgegeben. Genau in diesem Moment der Umkehr erfährt er eine mystische Dimension ausgerechnet in einer der konservativsten Institutionen seiner eigenen Kultur [der Oper].«[71]

Teile meines Entwurfs, auch der Satz über den Hauka-Kult, fanden sich schließlich in Carl Hegemanns Text auf dem März-Leporello in dem Abschnitt wieder, der dem »Inhalt« des Stücks gewidmet war.

Abb.1 & 2: Leporello Rückseite, Ausschnitt

Da Christoph Schlingensief die meisten Szenen erst während der laufenden Proben schrieb, lagen zu diesem Zeitpunkt zwar Skizzen und Konzepte vor, aber noch kein fertiger Stücktext (den es auch nie geben würde):

»Schröders (Bernhard Schütz) fixe Idee, die ihn mehr beschäftigt als Kanzlerschaft und Regierungsverantwortung, wird dechiffriert. Die Aufführung des Ring des Nibelungen in Afrika zur Jahrtausendwende ist das Großprojekt, von dem er träumt, seitdem er in den siebziger Jahren durch die Lektüre Nietzsches Zugang zur Kunst gefunden hat. Das bindet jetzt seine Energien. Er ahnt das Scheitern der Rationalisierung der Politik. Die Suche nach wirksamen Ritualen führt ihn nach Afrika. In Wagners Opern sieht er ein Werk deutscher Besessenheit, in den Nibelungen die Geister, die die Deutschen immer noch heimsuchen. Er möchte das Profane und das Rituelle zu einer Einheit bringen. Vom afrikanischen Haukakult verspricht er sich einen neuen Umgang mit den alten Geistern, um mit Trance, Tanz, Gesang und Opfern die Meister aus Deutschland zu beschwichtigen. Doris (Irm Hermann) findet das unverantwortlich und möchte den Schwarzen auf andere Weise helfen. Schlingensief als Theaterdirektor soll helfen, das gewaltige Projekt zu realisieren, Schröder selbst möchte mit Rücksicht auf die Familie und weil er es mit seinem hohen Amt vorläufig für nicht vereinbar hält, dabei nicht offiziell vorkommen. Eine gemeinsame Vorbereitungsreise nach Namibia (›Schwarze Perle Deutsch-Südwest‹) wird incognito durchgeführt. Währenddessen häufen sich die Anfragen und Entscheidungsüberhänge, weil der Kanzler, nur noch von seiner Idee besessen, nirgend mehr greifbar und also unerreichbar ist. Im ehemaligen Gästehaus der Bundesregierung, ihrer Wohnung, richtet Doris inzwischen eine Pension für Exilanten aus Afrika ein. Besucher lassen sich nicht mehr abwimmeln. So etwa könnte es gewesen sein. Oder auch nicht. Eins aber ist sicher: Für diesen Stoff eignet sich die Boulevardkomödie wie kein anderes Genre.«

Ab 16. Februar war ich in Berlin, zwei Tage vor Beginn der Proben zu Die Berliner Republik. Meine erste Aufgabe als Dramaturgiehospitantin war es, bei einem »Seminar« am 19. Februar im Rahmen des für Christoph Schlingensief im Foyer der Volksbühne aufgebauten »Seven X-Theaters« das Protokoll zu schreiben.[72] Die Eröffnung am 12. Februar hatte ich verpaßt. Dort hatte der Regisseur über die »verschiedenen Zivilisationsschäden« als »letzte Bastion menschlicher Autonomie« gesprochen: »Zu diesem Zweck kann und darf jeder seine versteckten oder offenkundigen Obsessionen produktiv nutzen und so seinen aktiven Beitrag zur ›Abarbeitung der Zivilisationsschäden‹ (die konkrete inhaltliche Klärung einiger Fachtermini steht noch aus und wird wahrscheinlich in einem der nächsten Seminare erfolgen) leisten.«[73] Zu den Programmpunkten dieses ersten Seminars, das schon mit dem Termin freitags um 23 Uhr nur von Ferne an die akademischen Formen erinnerte, die mit einem durchaus ernsthaften Forschungsinteresse reinszeniert wurden, gehörte »der berühmte Film von Jean Rouch über den Besessenheitskult der Hauka-Sekte«, hier in Nachbarschaft mit Filmen von Otto Mühls Aktionen (Panierung eines Gesäßes, 1964; Zock-Exercises, 1967[74]), Aufnahmen von einem im Rahmen von »Seven X« organisierten »Pink(=Porno)film Casting« und einer dilettantischen Darbietung von Brechts »Die letzten Wochen der Rosa Luxemburg« durch zwei Darsteller aus der »Schlingensief-Familie«, Achim von Paczensky und Werner Brecht.[75] Im Tagesspiegel konnte man lesen: »Schlingensief erzählt von seiner Reise nach Afrika und wie er seine Angst wiederfand, als eine giftige Riesenspinne durch sein Nachtquartier jagte. Er zeigt eine Dokumentation über die Haouka-Sekte, deren Mitglieder sich in Trance tanzen, dann Hunde essen und sich in Lokomotiven verwandeln.«[76] Rouchs Film war in der Volksbühne angekommen. Mit der zitierten Formel von der »Abarbeitung der Zivilisationsschäden« übernahm Christoph Schlingensief einen Aspekt des Films und machte ihn zur Folie für ein eigenes theatrales Forschungsprogramm. Eine Szene von Die Berliner Republik griff das explizit auf: »Christoph: Ich möchte euch Frau Ozaka Fazimoto vorstellen. Sie kommt aus Japan, lebt seit 20 Jahren in Namibia. Frau Ozaka Fazimoto gehört zur Sekte der Haukas und arbeitet seit 20 Jahren Zivilisationsschäden ab. Frau Ozaka hat sich bereit erklärt mit uns zu singen.« (Sie singt dann den »Walkürenschrei«.)[77]

Das Thema der »Obsessionen« als »Überlebenstechniken« wurde eine Woche später weiter eekundet. Zu Gast bei »Seven X« war der für seine Experimentalfilme bekannte Werner Nekes, für den Christoph Schlingensief zwei Jahre als Assistent gearbeitet hatte. Die Filme von Nekes sollten beim Einlaß zu Die Berliner Republik als Chiffre für die alte Bonner Republik auf den Vorhang projiziert werden.[78] Nekes’ Vortragsthema: »Obsession des Sehens«. Mein Protokoll schmuggelt einen an Leiris und Jeanne Favret-Saada erinnernden Satz in die Beschreibung der »Seven X«-Programmatik: »Wer über Besessenheit redet, muß selbst von ihr gepackt sein.«[79] Das war indirekt auch an mich selbst – ich fühlte mich offenbar in meinem akademischen Habitus beobachtet – gerichtet und reflektierte meine doppelte Position mit und über Christoph Schlingensief zu reden. Als nach Ideen für weitere Dozenten gesucht wurde, schlug ich Tobias Wendl vor, da mir die von ihm gesammelten, mit minimalem Etat auf Super VHS gedrehten Filme aus Ghana gut zu der Ästhetik von Christoph Schlingensiefs eigenen Filmen zu passen schienen. So fand am 12. März das dritte »Seminar« unter dem Titel »Lange Nacht des ghanaischen Horrorfilms« statt.

Abb. 3: Flyer

In meiner Anmoderation präsentierte ich Tobias Wendl als Vertreter einer »echten« Universität im Gegensatz zu der »Theateruniversität«, die »Seven X« darstelle. Zur Begründung des Programms führte ich aus, daß es in einem Seminar über Obsessionen wichtig wäre, sich »mit den Bildern und Darstellungen von ›Obsessionen‹ in anderen Kulturen zu beschäftigen.«: »Wenn schon Carlos und Christian [zwei ghanaische Darsteller in Die Berliner Republik] in Christophs Obsessionen mitspielen, dann können wir ja auch mal einen Blick auf ›Horrorfilme‹ aus Ghana werfen.«[80] Unschwer ist zu erkennen, wie ich mich hier auf den mir zuerst von Erhard in Konstanz vermittelten Grundgedanken der »inversiven (oder »reversiblen«) Ethnologie«, die Frage nach »fremden Fremderfahrungen« und dem »Anderen der Anderen« beziehe (aber offenbar Bedenken hatte, die »Seminar-Teilnehmer*innen« mit Namen und Referenzen zu überfordern, als würde ich in Konstanz vor meinen Studierenden stehen). In dem Protokoll versuchte ich dann doch, den Unterschied zwischen »Obsessionen« und »Besessenheit« zu erklären und auch quasi nachträglich Les maîtres fous etwas einzuordnen: »Die traditionellen Besessenheitskulte werden […] modernen Medien und Phänomenen adaptiert und verarbeiten auf diese Weise das Unbehagen, das viele Afrikaner westlicher Kultur, kolonialer Macht und kapitalistischer Ökonomie gegenüber empfinden.«[81] Welches »Unbehagen« die Berliner Republik bei den die vier z.T. auf exotisierende Klischees (Tanzperformances) und Namen – »Das ist Schnakela Patiwarongo aus Namibia« – reduzierten Mitwirkenden aus Afrika möglicherweise auslöste, habe ich leider nicht erfragt.[82]

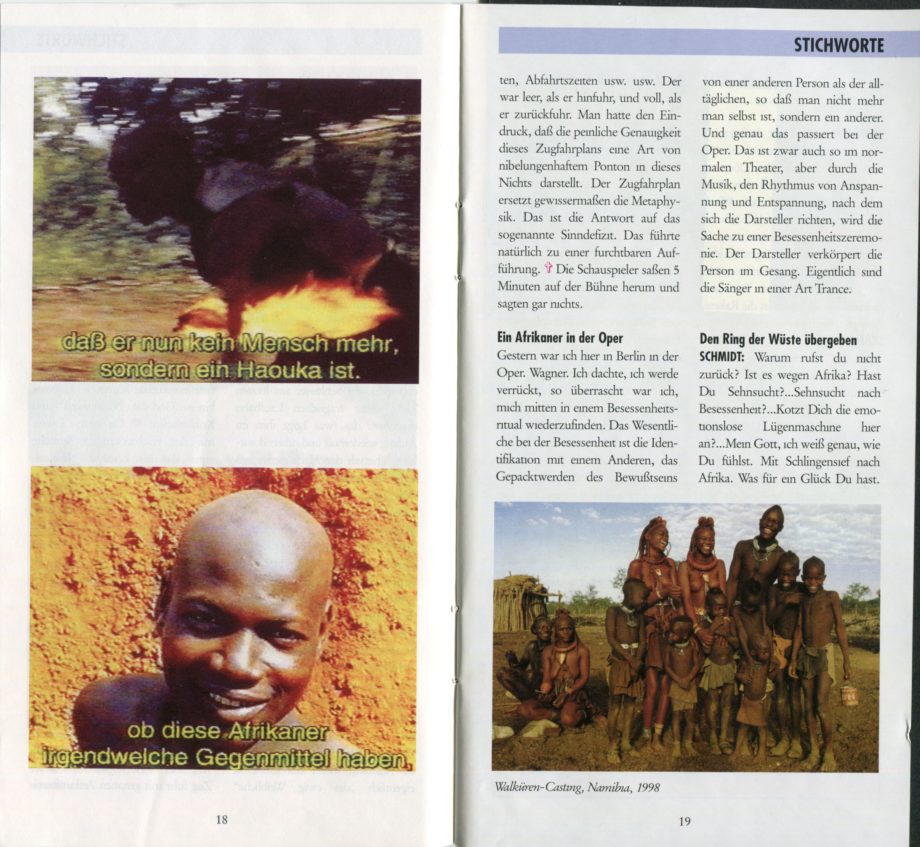

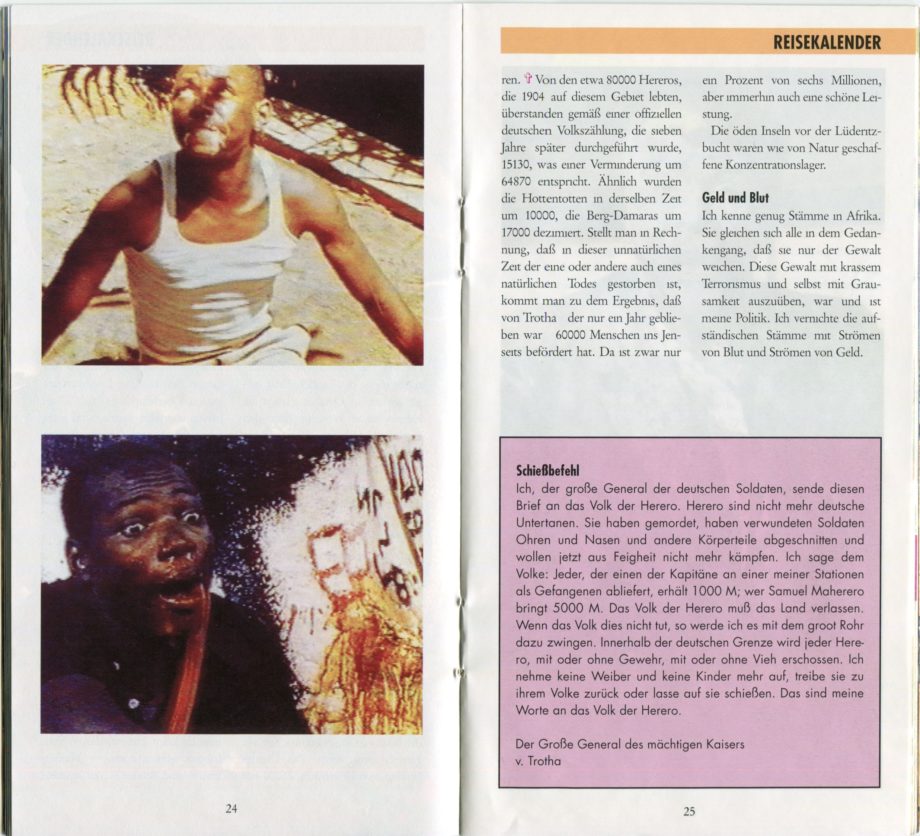

Parallel zu den »Seminaren« von »Seven X«[83] liefen ab 18. Februar die Proben zu Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika. Noch während der Arbeit auf der Probebühne zeigte ich den Schauspieler*innen Rouchs Les mâitres fous und versuchte so gut es geht zu erklären, was »Besessenheit« bedeutet, wie sie bei Rouch filmisch realisiert wird, inwiefern es sich um einen »Fremdgeistkult« handelt, dessen »Geister« aus der kolonialen und modernen Welt kommen. Während Irm Hermann, die hier zum ersten Mal mit Christoph Schlingensief zusammenarbeitete, als Doris Schröder-Köpf ihre zeitweilige Verwandlung in Leni Riefenstahl ganz unekstatisch präsentierte und Probleme mit dem Improvisieren hatte[84], fanden sich vor allem in dem Spiel von Bernhard Schütz in der Rolle von Gerhard Schröder, dem er verblüffend ähnlich sah[85], tatsächlich Elemente der Hauka-Performance (wo die Besessenen ihrerseits in Trance u.a. den »slow march« des englischen Militärs nachahmen) wieder: Momente gespielter Trance mit weggetreten rollenden Augen und wildem Zucken, als wäre er nicht ein Schauspieler, der den Bundeskanzler mimt (oder gar plump karikiert), sondern ein »Hauka«, der vom Geist des Bundeskanzlers (und von Wagnerfiguren wie Siegfried oder Wotan) besessen ist. Auch wenn der Geist, dessen »Pferd« er war, seine Macht nicht durch die Unempfindlichkeit gegenüber dem Feuer beweisen konnte, rieb Bernhard Schütz sich immerhin bei der Premiere eine rohe Zwiebel in die Augen und stopfte sie anschließend in den Mund.[86] Und er konnte einen minutenlangen Hustenanfall so spielen, daß man nicht wußte, ob er noch spielte.[87] In manchen dieser Szenen waren während der Proben und Aufführungen Ausschnitte aus Les maîtres fous in der Version mit deutschen Untertiteln zu sehen. Die Kritiker, die den Film nicht erkannten, hatten kaum Begriffe für diese Szenen. Sie griffen zu Formeln wie »archaische Stammesrituale«[88] oder »Atavismus«: »Atavistische Riten«, schrieb beispielseise Volker Oesterreich in der Berliner Morgenpost, »leben in dem Aussteiger Schröder auf. Er beschmiert sich das Gesicht mit Blut, frißt frisches Hirn aus einem Tierschädel und trägt Fell statt Designer-Anzüge.«[89] Thomas Aurins (Proben-)Photos von Bernhard Schütz im Programmheft zeigen die Verwandlung vom Kanzler im Anzug mit Krawatte (S. 6 und S. 38) zum »Besessenen« (S. 8, S. 26 und S. 28), einmal in unmittelbarer Abfolge mit zwei Standbildern aus Les maîtres fous (S. 24). Daraus zu schließen, Die Berliner Republik oder Der Ring in Afrika verhalte sich zur »echten« Politik wie das Hauka-Ritual zur englischen Kolonialgesellschaft, wäre eine schöne Lesart, aber ein Zuviel an konzeptioneller Kohärenz, das die Eigenart von Christoph Schlingensiefs Arbeitsweise verfehlen würde. Das gilt auch für die Deutung in einer Ankündigung der Berliner Zeitung zu »Schröders Villa Wahnfried«, es sei ein »therapeutischer Vorgang, wenn die Schauspieler in einer Art theatralischem Voodoo-Kult […] die austauschbaren Politiker als Insassen einer geschlossenen Anstalt vorführen.«[90]

Abb. 4: Programmzettel Vorderseite, Abb. 5: Programmzettel Rückseite)

Hinweise auf Jean Rouch und die Konstellation, mit der Christoph Schlingensief und seine Dramaturg*innen die »Berliner Republik« gleichsam »afrikanisierten«[91], hätten Kritiker und Zuschauer im Programmheft der Inszenierung finden können. Leider wurde es kaum als Bestandteil des Stücks oder eigenes Werk wahrgenommen.[92] Das Heft entstand parallel zu den Proben im Büro der Dramaturgie. Grundidee war die Kontrafaktur eines populären Namibia-Reiseführers aus der Reihe »Marco Polo« – »Reisen mit Insider-Tips«[93].

Dabei wurden nicht nur das Format, die Seitengestaltung und grafische Elemente übernommen, sondern auch das Foto vom »Herero-Treffen in Okahandja am 23. August« (Marco Polo, S. 23; Programmheft S. 22) sowie einzelne kurze Texte.[94] Sie standen zwischen einer wilden Collage aus Paratexten zur Inszenierung – ein fiktiver Brief des Bundeskanzlers an den Regisseur (S. 5) sowie eine Einladung des Intendanten Frank Castorf an Gerhard Schröder (S. 9f., beides Texte von Carl Hegemann), ein programmatischer Text von Carl Hegemann zur Volksbühne als »Zwischenwelt« (S. 6) – Szenen aus dem Stück (»Schenk mir ein schwarzes Kind«, S. 12f., »Den Ring der Wüste übergeben«, S. 19f. und »Schröder über Schlingensief«, S. 37f.) und wörtlichen Zitaten verschiedenster Herkunft. Dem Modell entsprechend waren das die sog. »Insider-Tips«: »Diese Tips«, so der Innentitel, »sind die ganz speziellen Empfehlungen unserer Autoren Gerhard Schröder, Christoph Schlingensief, Richard Wagner, Lothar v. Trotha, Adolf Hitler, Leni Riefenstahl, Jean Rouch, Michel Leiris, Bernd Willms u.v.a.m.« (S. 3, siehe Abb. 7). Zu nennende Quellen wären u.a. noch Fritz Kramer und Thomas Hauschild, deren Texte nun über die Konstanzer Rouch-Session mit Erhard in das Programmheft gelangt waren. Erhard selbst war im Programmheft nicht mit einem Textauszug vertreten und blieb so als Stichwortgeber unsichtbar.

Abb. 6: Berliner Republik Programmheft Cover

Abb. 7: Berliner Republik Programmheft 2 und 3

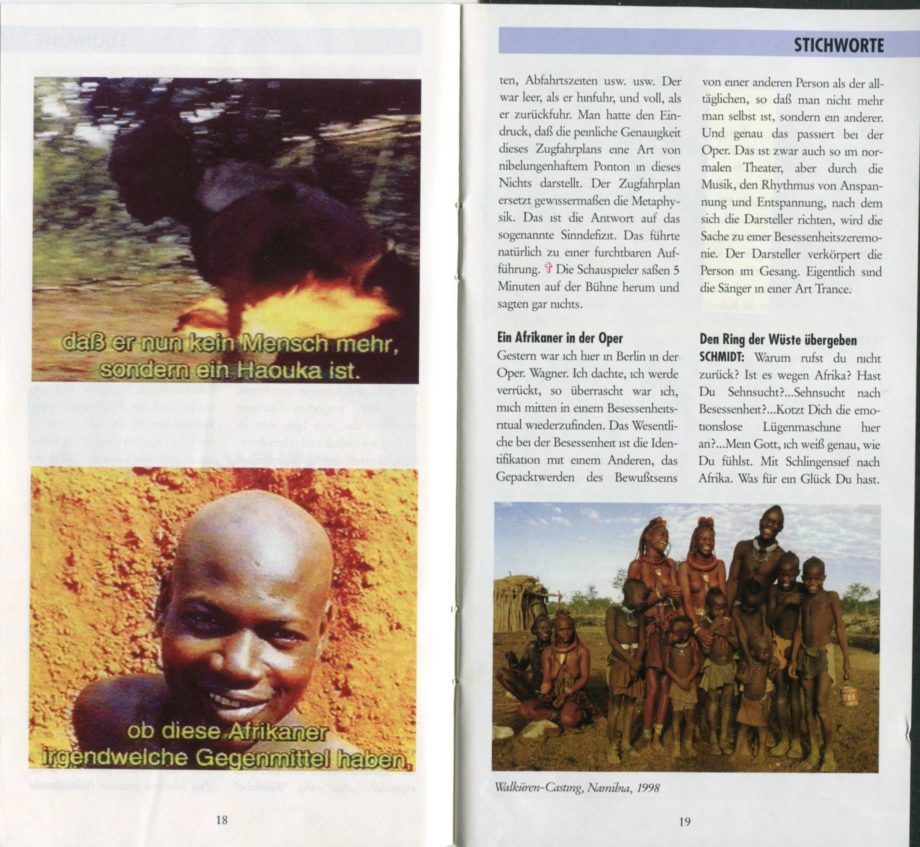

Rouchs Film war nicht nur auf der Bildebene prominent im Programmheft vertreten. Unter der Überschrift »Unheimliche Landschaften« zitiert der »Reiseführer« einen Satz aus dem Vorspann von Les maîtres fous: »Sie huldigen den neuen Göttern, den Göttern der Technik, den Göttern der Macht, den Göttern der Stadt« (S. 29, siehe Abb. 8). Es folgt ein Auszug aus Rouchs »Essay über die Verwandlung der Person, des Besessenen, des Magiers, des Hexers, des Filmemachers und des Ethnografen« (1982) und zwei Passagen aus Texten von Fritz Kramer über »afrikanische Fremdgeistkulte« (Überschrift: »Umgekehrte Ethnologie«, S. 29f.) und über den Hauka-Kult (»Afrikanische Katharsis«, S. 30).[95] Auf diese von mir fast schon zu didaktisch ausgewählten Texte folgte ein Ausschnitt aus Martin Walsers Seelenarbeit (1979) und ein Bild des Wettbewerbsbeitrags »Überschrieben« (1997) von Rudolf Herz/Reinhard Matz für das Holocaust-Mahnmal.[96] Afrikanische »Fremdgeistkulte« gerieten so in die zu vielfältigen Umbesetzungen einladende Nachbarschaft spezifisch deutscher Themen. Verwirrend für die Rezipienten war die Auflistung der Quellen »in order of appearance« am Ende (S. 46), was eine exakte Zuordnung der Textsplitter erschwerte oder sogar verunmöglichte. Mit dieser Art Demontage und Remontage, aber auch, indem sechs Standbilder aus Les maîtres fous – u.a. das Bild am Ende des Films des lächelnden Guerba mit dem Untertitel »ob diese Afrikaner irgendwelche Gegenmittel haben« (S. 18, siehe Abb. 10) – über das ganze Programmheft verteilt waren, rückten die Hauka in eine durch die Inszenierung erst geschaffene Verkettung von Material ein. Anders als in den immer nur punktuell emergenten Verknüpfungen der Aufführungen, schuf das Programmheft, nicht ohne das Genre zu unterlaufen, auf eine nicht ungefährliche Weise scheinbar feste Verbindungen. Eine Verbindung von den auf Rouch und die Besessenheit bezogenen Texten zu dem Wagner- und Opernthema stellte ich durch einen Text von Gilbert Rouget her: Dieser imaginiert in einem Kapitel von La musique et la transe (Paris 1990, mit einem Vorwort von Michel Leiris) im Stil der »Persischen Briefe« einen Afrikaner aus Benin, der bei dem Besuch einer Pariser Opernaufführung zu dem Schluß kommt, er habe einem Besessenheitsritual beigewohnt, bei dem die Sänger in Trance geraten (im Programmheft »Ein Afrikaner in der Oper«, S. 19).[97] Diese Assoziation wurde fortgesponnen in einem Auszug aus der oben zitierten Leiris-Rezension von Thomas Hauschild (»Der dumpfe Brüll der Oper«, S. 20f.), der außerdem Christoph Schlingensief (und Bernhard Schütz für seine Rolle) Leiris als eine Art Identifikationsfigur anbot.

Abb. 8: Berliner Republik Programmheft 28 und 29

Abb. 10: Berliner Republik Programmheft 18 und 19

Das Text- und Bildmaterial des Programmhefts stand in einem Bezug zu den im Verhältnis zu der relativen Stimmigkeit des »Reiseführers« durch die »Berliner Republik« wesentlich disparateren Szenen, die Christoph Schlingensief zum größten Teil noch während der Proben schrieb: Szenen, die um die sog. Walser-Bubis-Debatte (nach Walsers Friedenspreisrede vom Oktober 1998), die Diskussion über das Holocaust-Mahnmal[98], um Wagner und die Wagneraufführung in Afrika, um Namibia und den deutschen Kolonialismus kreisten. Es gehört zu den besonderen Qualitäten von Christoph Schlingensiefs Arbeit, ungeschützt und scheinbar ziellos alles mit allem zu verknüpfen: »Was als Erzählung, Metapher, Allegorie bullshit wäre«, so Diedrich Diederichsens treffende Beschreibung, »wird als Generator von Verkettungen und Verstrickungen äußerst produktiv.«[99] So verkoppelte der Regisseur das Holocaust-Mahnmal mit Bayreuth, indem er Schröder mit Stoiber telefonieren ließ: »Edmund?…Ich glaube wir sind da ganz d’accord…ja,jaja..wir nehmen die tausend Stelen aus dem Steinbruch von Bayreuth.«[100] In einer ähnlichen »Verklumpung« (Diederichsen) wurden die Hauka zu einer Referenz für den deutschen Erinnerungsdiskurs wie auch für die Erinnerung an die kolonialen Gräueltaten der Deutschen in Namibia.

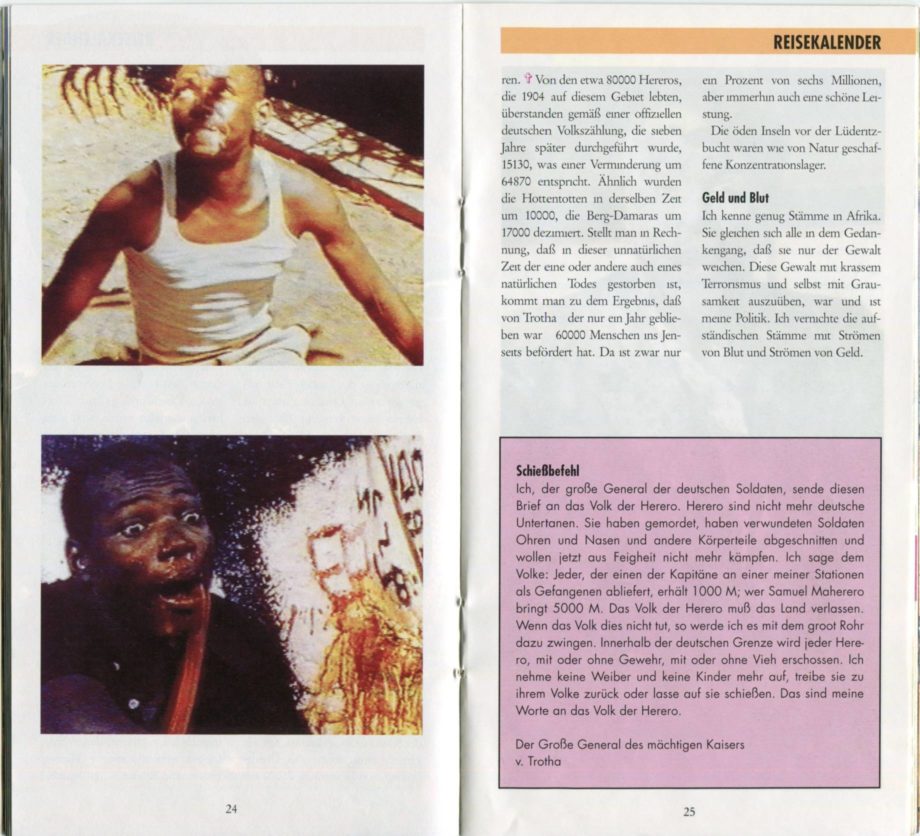

Während der Proben las ich vor allem Bücher über die Kolonialgeschichte Namibias, den Genozid an den Herero und Nama, über die »Truppenspieler« (oder Otjiserandu) und ihr alljährlich in Okahandja am Herero-Tag im August stattfindendes Reenactment des Kolonialkrieges des Deutschen Kaiserreichs gegen die Herero (1904–1907): Dabei ziehen die Herero sich Uniformen an, die diejenigen der »Schutztruppe« nachempfunden sind (die Frauen tragen bei diesem Anlaß kolonialzeitliche wilhelminische Kleider und Kopfbedeckungen), »um die militärischen Rituale ihrer Vernichter nachzuspielen und sich die gegen sie gerichtete koloniale Macht anzueignen« (Programmheft, S. 27). Den Text über die »Truppenspieler« hatte ich auf der Grundlage der Arbeit von Gesine Krüger Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußtsein – Realität, Deutung und Verarbeitung des deutschen Kolonialkriegs in Namibia 1904 bis 1907 (Göttingen 1999) redigiert. Er wurde im Programmheft in dem Abschnitt »Herero-Tag in Deutsch-Südwest« platziert und bekam den Titel »Die Macht, die verwundet, heilt« (S. 27), ein Zitat von Fritz Kramer, das ich Erhards Aufsatz über Les maîtres fous entnommen hatte.[101] So entstand eine Verbindung zwischen der Mimesis des britischen Kolonialsystem im Hauka-Kult und der (nicht-besessenen) Mimesis der »Schutztruppe« in Namibia als Formen der performativen Ab- und Verarbeitung von Geschichte oder, wie es in Erhards Aufsatz heißt, »historischer Erinnerungsarbeit«.[102] Während der Marco Polo-Reiseführer den »Herero-Tag« auf einer Ebene mit dem »deutschen Karneval« in Namibia folklorisiert, stand der Abschnitt über die »Truppenspieler« in unmittelbarer Nachbarschaft einerseits zu Zitaten aus Thomas Pynchons V. über die Herero und »Das erste KZ« (S. 23), andererseits zu dem Wortlaut des Schießbefehls von General von Trotha (S. 25). Auf der gegenüberliegenden Seite des Programmheftes (S. 24): zwei Standbilder aus Les maîtres fous mit den Gesichtern von Besessenen (siehe Abb. 11), auf der Bildebene gefolgt von einem Foto, das Bernhard Schütz alias Gerhard Schröder mit Nivea und Kakao im Gesicht und einem Erschrecken im Ausdruck zeigt. In der Inszenierung trug dann Christoph Schlingensief, der sich selbst spielte, eine Uniform in Anlehnung an die »Truppenspieler«. Die Kostümbildnerin Nina Wetzel zitierte in den Kostümen für Doris und für die Haushälterin des Kanzlerbungalows (gespielt von Rosemarie Bärhold) außerdem die Kleider und Kopfbedeckungen der Herero-Frauen, als würde man auf der Berliner Bühne in der Hauptstadt der ehemaligen Kolonisatoren ein perverses Reenactment des Reenactment veranstalten. Joachim Tomaschewsky verkörperte »Gerhards Vater« ebenfalls im »Truppenspieler«-Kostüm. In Szene 39, »Tommy Vaterszene«, heißt es: »Schröders Vater (General Loge) erscheint in Uniform aus Deutsch-Südwest aus dem Keller.« Und in Szene 87, »Gerhards Vater kommt nochmal«, als wäre der Vater von Gerhard Schröder zugleich an dem Genozid und am Holocaust beteiligt gewesen: »Gerhard: Willst du meinem Vater keine Fragen stellen? Vater: Fragen Sie mich doch, wie ich damals in Deutsch-Südwest die Hereros gefoltert habe, oder wie wir die Pornofilme in Sachsenhausen gedreht haben…Doris: Wie bitte?… Gerhard: Ja, Vater hat damals (1904) in Deutsch-Südwest 60.000 Hereros abgeschlachtet und anschließend 22 Pornofilme mit KZ-Häftlingen gedreht.«[103]

Abb. 11: Berliner Republik Programmheft 24 und 25