Das Wissen der Anderen in der Provenienzforschung

Im Jahr 2017 erlebten alle, die sich in Deutschland für ethnologische Sammlungen interessieren, einen heißen Sommer der Provenienzforschung. Befeuert wurde die Diskussion unter anderem durch den öffentlichkeitswirksamen Austritt der Kunsthistorikerin und Raubkunstexpertin Bénédicte Savoy aus dem Expertengremium des Humboldt Forums. In einem vielbeachteten Interview in der Süddeutschen Zeitung erklärte Savoy, die Bedeutung eines Objekts an seinem Herkunftsort interessiere sie nicht, sie wolle wissen, „(…) wieviel Blut von einem Kunstwerk tropft, wieviel wissenschaftlicher Ehrgeiz darin steckt, wieviel archäologisches Glück“[1]. In ihrer Stellungnahme „Aus aktuellem Anlass“ (23.8.2017[2]) reagierte Larissa Förster mit deutlichen Worten auf diese polemische Aussage Savoys: „Provenienzforschung als ein Nacherzählen der Stationen des Erwerbs und der Aneignung der Dinge durch Europäer greift zu kurz und ist eurozentrisch“[3]. Folgerichtig fordert Förster eine ethnologisch informierte Provenienzforschung, in Zusammenarbeit mit Expert*innen aus den Herkunftsregionen der Sammlungen: „Es geht um ein neues Paradigma: um die gemeinsame – einvernehmliche, aber möglicherweise durchaus kontroverse – Produktion von Wissen über diese Sammlungen“ [4].

Der weitere Verlauf der Provenienzdebatte bis dato und die Ankündigung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, im Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste eine neue Abteilung zu schaffen, die kolonialzeitliche Provenienzen erforschen soll, zeugen jedoch bisher nicht von Ansätzen ethnologisch informierter Provenienzforschung. Hingegen lassen sie eben jenen überkommenen Eurozentrismus befürchten, wie er von Förster in ihrer oben zitierten Stellungnahme kritisiert wird. Dies liegt nicht nur daran, dass Grütters in Fragen der Provenienzforschung angeblich „informell“ von Bénédicte Savoy beraten wird, wie „Die Zeit“ kürzlich berichtete[5]. Auch im Kreis der offiziellen Berater*innen sind die Vertreter*innen der sogenannten Herkunftsgesellschaften der Objekte bislang eher unterrepräsentiert. Auf einer Pressekonferenz am 14.5.2018 veröffentlicht die Ministerin gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des Deutschen Museumsbundes, der ausschließlich in deutschen Institutionen tätige Wissenschaftler*innen und Museumsmitarbeiter*innen angehören, neue „Richtlinien zum Umgang mit kolonialen Sammlungen“[6]. Aus diesem, immerhin 135 Seiten umfassenden Dokument, erfahren wir, dass sich die Provenienzforschung zu Objekten aus kolonialen Kontexten im Wesentlichen nicht von der Provenienzforschung zu Objekten aus anderen Kontexten unterscheide (Fine und Thode-Aurora 2018: 57[7]). Es gehe darum Besitzketten nachzuvollziehen, dabei aber auch Quellen zu berücksichtigen, die sich nicht in den Erwerbsunterlagen der Museen befinden. Dabei wird in den Leitlinien die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit Menschen aus den Herkunftsländern betont, denn ihr Wissen sei als wichtige Quelle zu bestimmten Abschnitten der Provenienz zu betrachten[8]. Diese Aussage ist bei aller politischen Korrektheit wenig aussagekräftig, denn kaum ein Projekt in ethnologischen Sammlungen kommt im Jahr 2018 ohne die allerorten beschworene Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften aus. Umso wichtiger erscheint es mir, die Debatte durch methodologische Beispiele und Ergebnisse aus bereits laufenden Zusammenarbeitsprojekten zu beleben und dadurch auch die in den Leitlinien zum Ausdruck kommende Auffassung von Provenienz auf den Prüfstein zu stellen. Aus meiner Sicht besteht nicht zuletzt darin die Kompetenz ethnologischer Forschung – Methoden und Gewissheiten immer wieder zu hinterfragen, auch wenn in diesem Fall etwas dabei herauskommt, das nicht so einfach mit der etablierten europäischen Logik von Provenienzforschung kompatibel ist.

Um es gleich vorwegzunehmen: Auf der Grundlage meiner eigenen kollaborativen Forschungserfahrungen mit Vertreter*innen indigener Bildungseinrichtungen und Organisationen im Amazonasgebiet erscheint es mir eher fragwürdig, das Wissen der „Herkunftsgesellschaften“ als Quelle einer Provenienzforschung zu begreifen, die sich im Wesentlichen nicht von einer Provenienzforschung in anderen Kontexten unterscheidet. Möglicherweise hat diese von Jonathan Fine und Hilke Thode-Aurora abweichende Einschätzung etwas mit dem geographischen Schwerpunkt meiner Arbeit zu tun − ich beschäftige mich nicht mit Sammlungen aus ehemaligen deutschen oder anderen ehemals europäischen Kolonien in Afrika oder Ozeanien, sondern mit Objekten, die nicht in der Kolonialzeit gesammelt wurden. Denn diese war zu Zeiten, als beispielsweise der deutsche Ethnologe und Forschungsreisende Theodor Koch-Grünberg in Kolumbien, Brasilien und Venezuela (1903−05 und 1911−1913) große Sammlungen erwarb, die allein schon aufgrund ihres Umfangs einen Schwerpunkt meiner Arbeit bilden, in den meisten Ländern Südamerikas längst vorbei. Die Umstände, unter denen er sammelte, waren also historisch gesehen in dieser Region ‚postkolonial‘. Von einer Dekolonialisierung kann zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, zum Zeitpunkt der Reise Koch-Grünbergs in das Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Brasilien, trotzdem nicht die Rede sein. Die indigene Bevölkerung war dem Terror von Kautschuksammlern und Grenzsoldaten ausgesetzt, Gewalt und Rassismus prägten auch hier den Sammlungskontext. Die Rolle des europäischen Forschungsreisenden war allein schon aufgrund dieser Umstände ambivalent (vgl. Kraus 2018[9]). Koch-Grünberg hinterließ eine hervorragende Dokumentation seiner Sammlung, für die meisten Objekte lässt sich anhand seiner Tagebücher und der Expeditionsakten im Museum genau nachvollziehen, wo, wann und teilweise sogar von wem sie erworben wurden. Erstaunlicherweise spielen diese für die Provenienzforschung üblicherweise so wertvollen Informationen bislang in meiner Arbeit eine untergeordnete Rolle. Neben Unrecht und Gewalt scheinen also auch noch andere Faktoren, wie gesellschaftsspezifische Eigentumskonzepte und der damit verbundene Stellenwert bestimmter Objekte, darüber zu entscheiden, ob „Blut“ oder „Bedeutung“ im Zentrum kollaborativer Sammlungsforschung stehen.

Als ich 2014 das Projekt „Wissen teilen“ ins Leben gerufen habe, war die indigene Universität Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (Venezuela) der erste institutionelle Partner in der Amazonasregion. Gemeinsam mit Studierenden erarbeiteten wir das Konzept der Onlineplattform Compartir Saberes für die gemeinsame Forschung an Objekten. Ziel des Projekts war die Schaffung permanenter digitaler Zugänge zur historischen Museumssammlung, die von den Partner*innen für ihre pädagogische und politische Arbeit genutzt wird (vgl. Scholz 2017[10]). In die Forschung und in die Ausstellung im Humboldt Forum, die voraussichtlich 2020 eröffnet wird, soll das indigene Wissen und die indigene Praxis im Zusammenhang mit den Objekten einfließen. Die Rekonstruktion konkreter historischer Besitzverhältnisse spielte in der ersten Projektphase kaum eine Rolle – die Studierenden konzentrierten sich auf die Herstellungspraxis und die Bedeutung bestimmter Objekte, die ihnen in ähnlicher Form aus ihren eigenen Herkunftsgemeinschaften bekannt waren. Wichtig war ihnen zudem die Korrektur aus ihrer Sicht fehlerhafter ethnischer Zuordnungen, die sich aus der Sammlungsdokumentation ergaben.

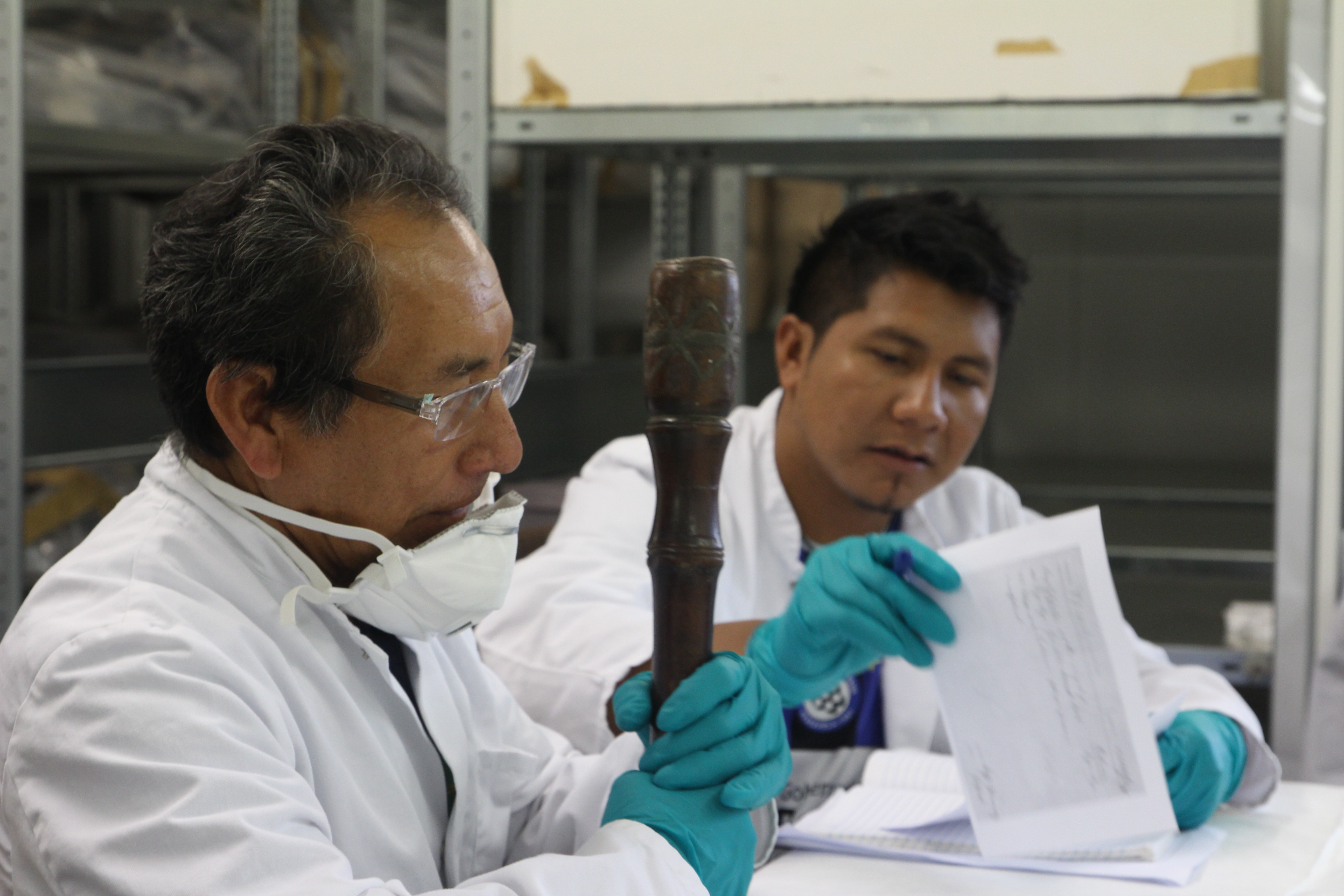

Abbildung 1: Studierender der UNEIT mit einem Ältesten seiner Gruppe (Ye’kwana) während eines Forschungsaufenthalts im Ethnologischen Museum (2014)

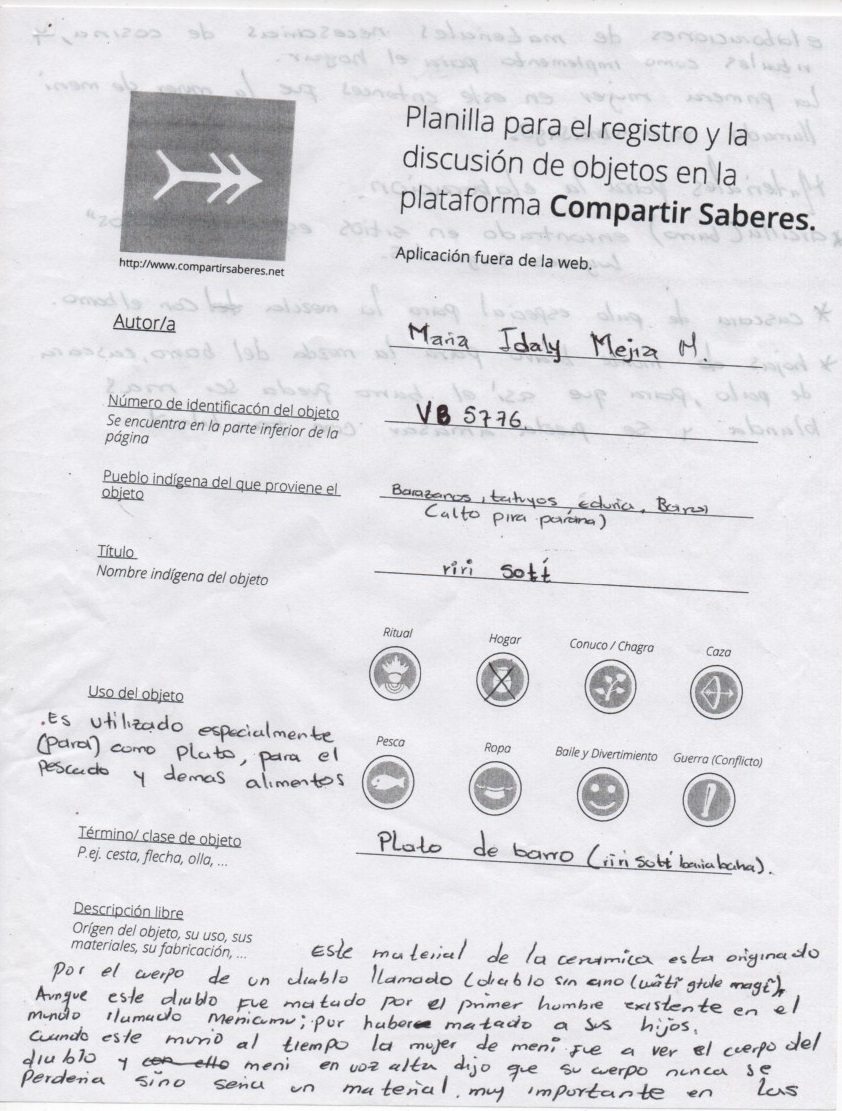

Die Plattform wurde seit dem ersten Launch 2015 beständig weiterentwickelt. Seit 2016 ist zudem die indigene Oberschule Escuela Normal Superior Indígena María Reina, an der in Mitú (Vaupés, Kolumbien) Grundschullehrerinnen ausgebildet werden, am Projekt beteiligt. Zusammen mit der Koordinatorin Diana Guzmán, die neben ihrer pädagogischen Arbeit an der Schule dort auch ein kleines Museum leitet, und einer Gruppe von Schüler*innen beschäftigen wir uns mit Objekten, die vornehmlich von Koch-Grünberg in der Region gesammelt wurden sowie mit der Sammlung des dortigen Museums. Der Internetzugang in Mitú funktioniert nur sehr eingeschränkt, so dass die Schüler*innen einen Offline-Export der Plattform konsultieren und ihre eigenen Beobachtungen auf Papierformulare eintragen. Die Formulare werden anschließend von der Koordinatorin gescannt und mit dem Mobiltelefon an mich geschickt. Ich übertrage die Informationen dann in die Plattform, deren neue Offline-Exporte in regelmäßigen Abständen in Bogotá auf einen Memory-Stick übertragen und auf dem Postweg nach Mitú geschickt werden. Diese Mischung aus analogen und digitalen Methoden bringt ähnliche und teilweise noch präzisere Ergebnisse wie in Venezuela hervor, wie im folgenden Beispiel deutlich wird[11].

Abbildung 2: gescanntes Formular zur Offline-Beschreibung eines Objekts, ausgefüllt von María Idaly Mejía (Vorderseite, der Rest der Beschreibung findet sich auf der Rückseite)

Maria Idaly Mejía hat sich zur Beschreibung ein Gefäß aus Ton ausgesucht, das von Koch-Grünberg in Brasilien bei den Baniwa gesammelt wurde. Diese Information ist der Plattform zu entnehmen. María Idaly Mejía selbst gehört zur Gruppe der Kotiria, ist aber in der Gemeinschaft ihres Stiefvaters im Flussgebiet des Pira-Paraná (Kolumbien) bei den Barasana aufgewachsen, die sie unter anderen, ebenfalls am Pira-Paraná vertretenen Gruppen als Herkunftsgemeinschaft des Objekts angibt. Ihre Beschreibung beginnt mit dem Ursprung des Materials (Ton) aus dem Körper eines bösen Geistes namens wãtĩ gtule magĩ. Menicumu, der erste Mann tötete den Geist, nachdem dieser zuvor die Kinder des ersten Mannes getötet hatte. Einige Zeit danach begab sich menis Frau yaia bnasagõ zur Leiche des Geistes, um sie sich anzusehen. Ihr Mann meni erklärte ihr mit lauter Stimme, dass dieser Körper nicht verloren gehen würde, sondern zu einem Material werden solle, aus dem man wichtige Utensilien für den Haushalt und für Rituale herstellen könne. Den Ton, dessen Ursprung sich also aus den Resten des bösen Geistes herleitet, findet man laut María Idaly Mejía an besonderen Orten, insbesondere an kleinen Nebenflüssen. Um ihn zu verarbeiten werde er mit Baumrinde und Blättern gemischt. Das Gefäß selbst, so wie es die Schülerin auf dem Foto erkannt hat, wird nach ihrer Aussage vor allem als Teller genutzt, um Fisch zu essen oder andere Speisen.

Das Beispiel dieses Formulars zeigt besonders anschaulich, was die Schüler*innen der ENOSIMAR ganz allgemein in den Objekten des Berliner Museums zu sehen scheinen und mir die Koordinatorin Diana Guzmán bestätigt hat: Es handelt sich um Allgemeingut der Gruppen des oberen Rio Negro. Der konkrete Erwerbungsort und -kontext sind für die Schüler*innen nicht von Relevanz. Obwohl sie aufgrund der Informationen auf der Plattform sehen können, bei welcher indigenen Gruppe und in welcher Region ein Objekt gesammelt wurde, beschreiben sie die Objekte auf der Grundlage ihrer eigenen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und der Lebenspraxis in ihrer Gemeinschaft. Zum einen konzentrieren sie sich dabei auf Techniken der Herstellung und Verwendung, zum anderen auf die mythische Herkunft, die die Objekte mit dem Territorium verbindet. Aufgrund der Heiratsallianzen und engen Beziehungen zwischen sprachlich distinkten, auf unterschiedlichen Territorien lebenden Gruppen am oberen Rio Negro, sind die meisten Objekte, wie sie in der Berliner Sammlung zu finden sind, allgemein in den unterschiedlichen Gesellschaften bekannt, insofern sie in der Region heute noch existieren. Die Ursprungsmythen unterscheiden sich von Ort zu Ort, sind aber im Grunde Variationen über bestimmte Themen. Die Objektbiografie im Sinne der Herkunftsgeschichte eines konkreten Objekts und seine Besitzwechsel interessieren hingegen nicht. Auch der aus europäischer Sicht so zentrale Sammler wird nach dieser Auffassung zur Randfigur.

Wie zuvor schon angeklungen ist, sind viele Objekte heute noch Teil des indigenen Alltags, andere, insbesondere die Ritualobjekte, sind es aber nicht mehr oder nur noch an wenigen Orten. Dies ist zweifelsohne eine Folge der Kolonialisierung, zu der auch die Sammelexpeditionen deutscher Museen gehörten, und die sich an den Peripherien lateinamerikanischer Nationalstaaten bis heute fortsetzt. Die ‚neokolonialen‘ Verhältnisse äußern sich in Form extraktiver Ressourcenpolitik, in aggressiven Landvertreibungen oder im Mangel an adäquater indigener Bildung, insbesondere in abgelegenen Regionen. Viele indigene Schüler*innen, die in Internaten erzogen werden, kehren nicht an ihre Herkunftsgemeinschaften zurück, sondern suchen ihre Zukunft in den größeren Siedlungen und Städten. In den indigenen Territorien bleiben die Alten allein zurück und es fehlen diejenigen, denen sie ihre Geschichten vom Ursprung der Dinge erzählen können.

Die Tatsache, dass Objekte, die in den Ursprungsmythen der Gruppen des oberen Rio Negro eine wichtige Rolle spielen, in einem weit entfernten Museum in Europa liegen und nur noch selten in ihren Territorien verwendet werden, erfüllt engagierte Lehrer*innen wie Diana Guzmán mit Trauer und Sorge. Eine Provenienzforschung zu Besitzwechseln, basierend auf einem westlichen Eigentumskonzept, wird daran jedoch mit Sicherheit nichts ändern können. Auch Restitutionen sind keine befriedigende Lösung, denn wieso sollten die Dinge an die Orte, wo sie gesammelt wurden zurückkehren, wenn dort niemand mehr ist, der sie in Ritualen zum Einsatz bringt?

Um das Wissen zu den Objekten zu reflektieren und zu vertiefen und den Austausch zwischen Alten und Jungen zu fördern, hat Diana Guzmán mit ihren Schüler*innen einen Workshop in der indigenen Gemeinschaft Macucu organisiert. Im März 2018 tauschte sich die Gruppe eine Woche lang mit den Ältesten und anderen Mitgliedern der Gemeinschaft zum Ursprung und der Verarbeitung verschiedener Fasern aus.

Abbildung 3: Workshop in Macucu (2018)

Was lehren uns diese Einblicke in die Zusammenarbeit mit Indigenen aus dem Amazonasgebiet im Hinblick auf ethnologisch informierte Provenienzforschung?

Der virtuelle und auch physische Zugang zu Sammlungen in den großen westlichen Museen ist von immensem Wert für Vertreter*innen der Herkunftsgemeinschaften, da die historischen Objekte dazu beitragen können, Erinnerungen lebendig zu halten – und somit auch das Wissen zu den Objekten weiterzugeben. Konsequent ist es aber, auch die konkreten Praktiken der Herstellung und Verwendung dieser Objekte zu stärken, so dass wertvolle Kenntnisse nicht nur theoretisch, sondern als praktisches und inkorporiertes Wissen erhalten bleiben und die Objekte in ihren Territorien weiter existieren. Den Museen kommt dabei aus meiner Sicht eine historische Verantwortung zu, die über die Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte hinausgeht. Aus westlicher Sicht mag das „Blut, das von einem Kunstwerk tropft“ ethisch beziehungsweise juristisch relevanter oder zumindest aufregender sein, als die Bedeutung von Tellern oder Fasern für die Menschen in den Herkunftsregionen. Wenn man aber ernsthaft den Anspruch vertritt, mit Herkunftsgemeinschaften zusammenzuarbeiten, wäre es ignorant, die Agenda dabei einseitig zu definieren.

Ich plädiere dafür, den Begriff der Provenienzforschung auf der Grundlage kollaborativer Forschungen zu erweitern und bei der Entwicklung von Strategien weit mehr an Deutungshoheit abzugeben, als wir es momentan in der politisierten Debatte um koloniale Raubkunst erleben, denn die Geschichten von María Idaly Mejía und den Alten aus Macucu sind es wert, erzählt und bewahrt zu werden. Oder sollte die Forderung nach einer Dezentrierung des ethnologischen Museums etwa nur für Ausstellungen gelten? Dann wird das „Unbehagen im Museum“, wie es die Arbeitsgruppe schnittpunkt im Jahr 2009 treffend beschrieben hat[12], schon bald von einem Unbehagen in der Provenienzforschung verstärkt.

Andrea Scholz hat die Debatte um das Berliner Humboldt Forum seit 2012 aus nächster Nähe miterlebt. Nach ihrer Promotion in Ethnologie an der Universität Bonn war sie von 2012−2014 wissenschaftliche Volontärin am Ethnologischen Museum Berlin und anschließend im Humboldt Lab Dahlem als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. In ihrem aktuellen, ebenfalls am Ethnologischen Museum Berlin verankerten Forschungsprojekt, das von der VolkswagenStiftung und der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird, beschäftigt sie sich mit ethnographischen Sammlungen aus der Amazonasregion und baut ein Netzwerk zu indigenen Bildungsinstitutionen und Organisationen in Brasilien, Kolumbien und Venezuela auf. Die kollaborative Forschung wird unter anderem mittels einer eigens für das Projekt entwickelten Online-Plattform realisiert.

––––

[1] Jörg Häntzschel: Ein unlösbarer Widerspruch. Interview mit Bénédicte Savoy. Süddeutsche Zeitung, 20.7.2017

[2] Larissa Förster: Aus aktuellem Anlass: Kommentar zur Debatte um das Humboldt Forum. Es geht um mehr als Raubkunst: Ethnologische Provenienzforschung zwischen Erstcheck und Sisyphusarbeit, 23.8. 2017. http://www.carmah.berlin/reflections/ethnologische-provenienzforschung-zwischen-erstcheck-und/

[3] ebd.

[4] ebd.

[5] Moritz Müller-Wirth: Gesucht wird: Eine Revolution. Die Zeit, 26.4.2018

[6] Deutscher Museumsbund (Hg.), Leitfaden zum Umgang mit kolonialen Sammlungen. Berlin, siehe https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/, 2018.

[7] Jonathan Fine und Hilke Thode-Aurora: Provenienzfoschung: Quellen, Methodik, Möglichkeiten. In: Deutscher Museumsbund (Hg.), Leitfaden zum Umgang mit kolonialen Sammlungen. Berlin, 2018, S. 57-64.

[8] ebd.

[9] Michael Kraus, Testigos de la época del caucho: experiencias de Theodor Koch-Grünberg y Hermann Schmidt en el alto río Negro, in Michael Kraus, Ernst Halbmayer und Ingrid Kummels (Hg.) Objetos como testigos del contacto cultural. Perspectivas interculturales de la historia y del presente de las poblaciones indígenas del alto río Negro (Brasil/Colombia). Estudios Indiana 11. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2018, S. 97-133.

[10] Andrea Scholz, Sharing Knowledge as a Step toward an Epistemological Pluralization of the Museum. Museum Worlds. Advances in Research 5, 2017, S. 133-148.

[11] vgl. https://compartirsaberes.net/object/bR24rhvLZL4szmqWW

[12] Belinda Kazem, Charlotte Martinz-Turek, Nora Sternfeld, Das Unbehagen im Museum. Wien: turia+kant, 2009.