Die Schönheit des Vorübergehenden

Für mehr ‚Konzept’, Experiment und Fragilität im Museum

Der Situation des Umbruchs, in der sich das ethnologische Museum momentan befindet, macht vieles gleichzeitig sichtbar: Plädoyers für wie auch Widerstände gegen konzeptuelle Erneuerung; die Frage des Umgangs mit der kolonialen Provenienz der Sammlungen, und daran anschließend die Debatten um Restitution. Ohne das Humboldt Forum im Berliner Schloss hätten viele dieser Fragen wohl kaum eine solche Prominenz in der kulturpolitischen Diskussion erfahren. Doch auch andernorts ist Bewegung gekommen in die Welt der deutschsprachigen ethnologischen Museen. Hamburg, Leipzig, Dresden, Basel, Frankfurt, Wien, Stuttgart – dies sind nur die momentan prominentesten, und sie lassen bisweilen den Eindruck entstehen, als seien die Potenziale für grundlegendere Befragung der eigenen Sammlungen wie auch der Ausstellungspraxis dort größer, wo das Rampenlicht weniger blendet.

Interessant ist dabei aus meiner Sicht gerade jener Zustand des Übergangs, in dem das Alte, das „kantige, verschrobene Völkerkundemuseum“ (Johanna di Blasi in ihrem Blogbeitrag), noch sichtbar ist, während neue Formate gezielte Blickverschiebungen provozieren, ohne dabei didaktisch sein zu wollen. Das Humboldt Lab Dahlem (2013-15) war hier in vieler Hinsicht richtungsweisend. Als Probebühne fürs Humboldt Forum installiert, dabei in den alten Dauerausstellungsräumen und Foyers der drei Dahlemer Museen (Ethnologisches Museum, Museum für Asiatische Kunst und Museum Europäischer Kulturen) platziert, und einem dezidiert explorativen Ansatz folgend, in dem auch Fehlermachen erlaubt war: Als „Spielbein“ zum „Standbein“ erschienen viele der Projekte dem Publikum als so interessant, dass viele es lieber gesehen hätten, eben das Spielbein im künftigen Humboldt Forum selbst zum Hauptakt zu machen.[1] „Forever Lab!“ war das Fazit einer an mehreren Projekten beteiligten Kuratorin, das in einer Interviewsequenz in der Abschlussausstellung „Prinzip Labor“ zu sehen war.[2]

Abb. 1: Humboldt Lab Dahlem, „Pre-Show: Identities on Display“, Probebühne 1, 2013 (Foto: Friedrich von Bose)

Ethnologische Museen mit ihren oftmals jahrzehntelang nicht aktualisierten Dauerausstellungen sind bisweilen – wenn auch sicher nicht intendiert – eine Art Zeitmaschine, so wie es Donna Haraway in ihrem Aufsatz „Teddy Bear Patriarchy“ 1984 für die berühmten naturkundlichen Dioramen von Carl Akeley am American Museum of Natural History in New York beschrieb.[3] Diese waren zum Zeitpunkt des Erscheinens ihres Textes bereits seit fünf Dekaden Raum an Raum mit den ethnologischen Ausstellungssälen zu sehen, und sind es noch immer. Und die Spannung ist dabei genau die, die auch für viele hiesige ethnologische Museen gilt: In ihrem Aus-der-Zeit-gefallen-Sein sind sie gleichzeitig so schräg wie gewöhnlich – letzteres zumindest für all jene, die mit ihnen aufgewachsen sind.

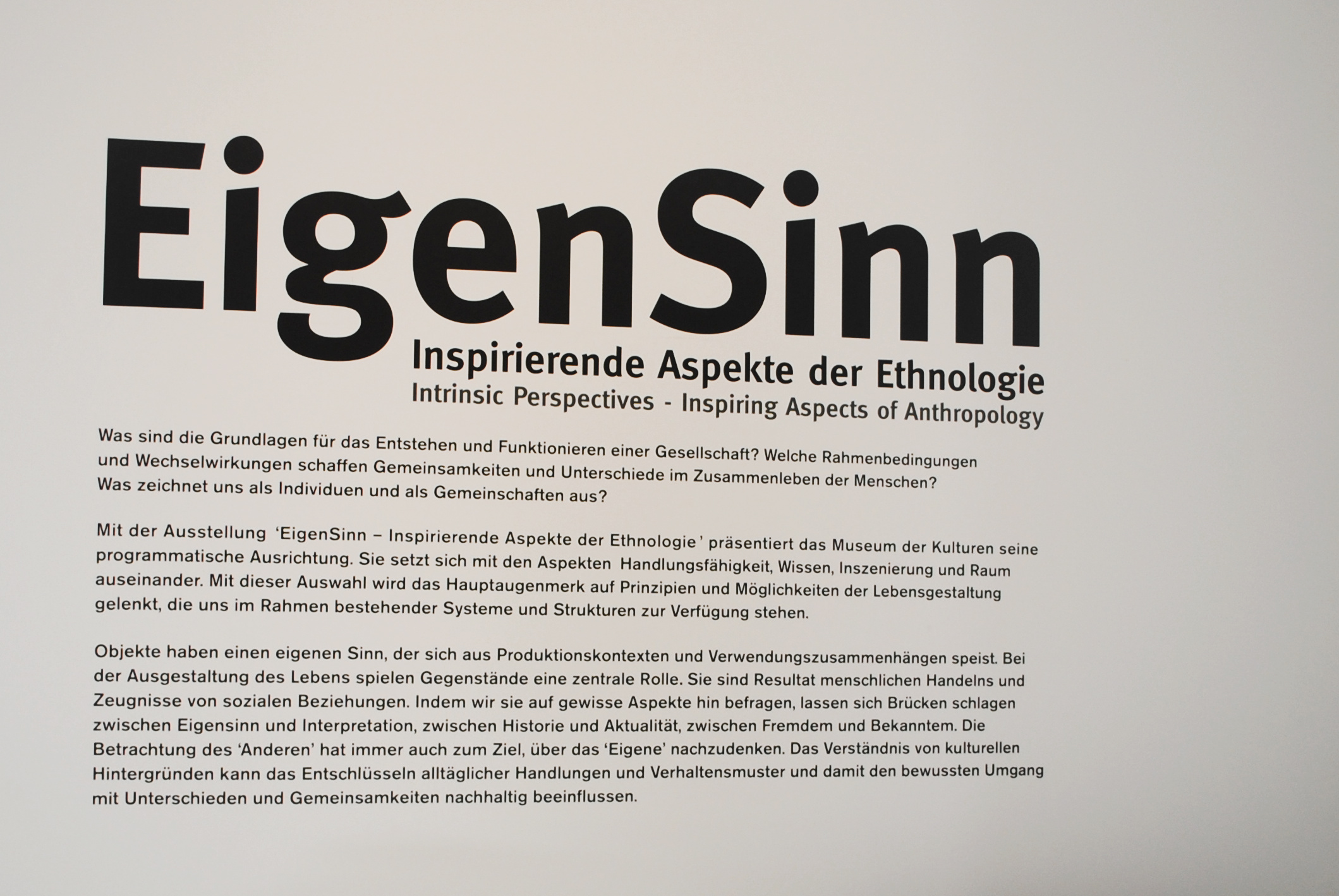

Mit zu den interessantesten ethnologischen Ausstellungen der letzten Jahre gehören aus meiner Sicht solche, die auch als Kommentar zu eben dieser Museumsgeschichte gelesen werden können. Und die diesen Kommentar dabei nicht in einen eigenen Raum ausgliedern. Ob die vieldiskutierte Ausstellung EigenSinn (2011-13) im wiedereröffneten Basler Museum der Kulturen mit ihren raumgreifenden Installationen ausgewählter Objekte aus allen Abteilungen zu ethnologischen Grundbegriffen wie „Raum“, „Agency“ oder „Performance“, oder die vielen kleineren und größeren Projekte des bereits genannten, von der Kulturstiftung des Bundes mit über vier Millionen Euro geförderten Humboldt Lab Dahlem, die zumindest implizit immer auch die sie umgebenden Ausstellungshallen kommentierten; ob die gerade stattgefundene Prolog-Reihe im Japanischen Palais in Dresden (2016-17) oder die Ausstellung „Ware & Wissen (or the stories you wouldn’t tell a stranger)“ (2014-15) am Frankfurter Weltkulturen Museum, die sich dezidiert mit der Sammlungsgeschichte des Hauses auseinandersetzte: Bei allen Unterschieden ist diesen Projekten gemein, dass sie sich den Herausforderungen der nun schon so lange anhaltenden Kritik an ethnologischer Museumspraxis stellen.

Abb. 2+3: Eingang zur Ausstellung „EigenSinn“, Museum der Kulturen Basel, 2012 (Foto: Friedrich von Bose)

Neben der mittlerweile vehement eingeforderten Forschung zu Fragen der Provenienz – ein Projekt, das Jahre oder gar Jahrzehnte dauern wird – ist bisher relativ wenig öffentliche Aufmerksamkeit der Frage zugekommen, was eigentlich mit den Kategorien ist, mit denen die Museen nicht nur in den Depots und administrativen Strukturen, sondern auch in ihren Ausstellungen selbst operieren. Warum ist die Aufteilung der Welt in Regionen und Kontinente noch immer eine so selbstverständliche Praxis? Entspricht das Konzept von „Welt“, dem sich die in Weltmuseum umbenannten Häuser verpflichten, wirklich dem, wie wir uns in einer global verflochtenen, globalisierten Gegenwart eine ethnologische Ausstellungspraxis vorstellen wollen; eine Praxis, die für sich beansprucht, sich auch mit aktuellen Fragestellungen auseinanderzusetzen?

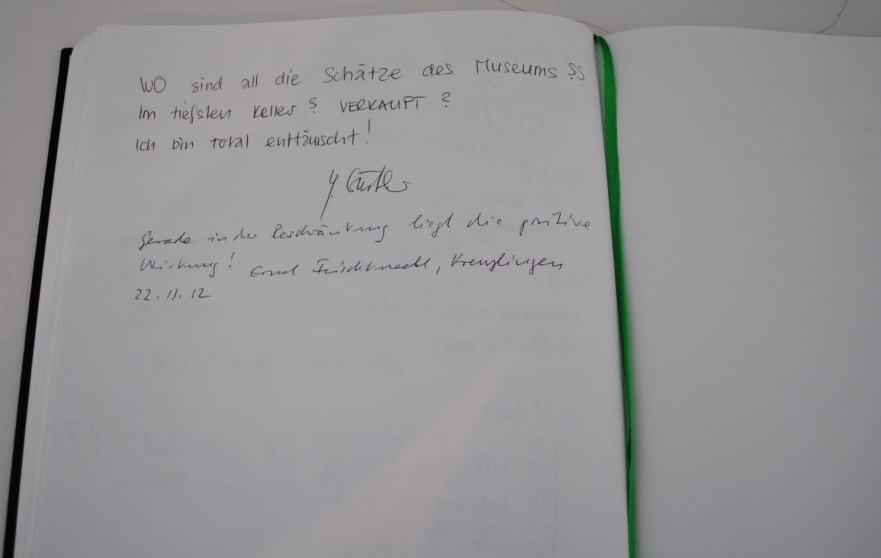

Abb 4+5: Ausstellungsansicht und Gästebuch, Ausstellung „EigenSinn“, Museum der Kulturen Basel, 2012 (Foto: Friedrich von Bose)

„Die Vision für das Humboldt-Forum ist die Welt in der Mitte Berlins. ‚Welt’ bezeichnet hier die Welt außerhalb Europas. Sie in einem Hause zu ‚beherbergen’, unserem Bildungsauftrag gemäß vorzustellen und erlebbar zu machen, ist unser Ziel.“[4] Hier ist wenigstens einmal ehrlich dargelegt worden, worum es sich bei der „Welt“ in ethnologischen Museen gemeinhin handelt: Es sind die „Anderen“, Europa bleibt als Zentrum weiterhin vornehm außen vor. Die Welt im Museum „beherbergen“, dort „vorstellen“ – kann dies wirklich der Auftrag des (ethnologischen) Museums der Zukunft sein? Und sind die vielbeschworenen Herkunftskulturen eigentlich so einfach auszumachen? In diesen Termini versteckt sich die alte Idee der Ethnizität, der Ursprünglichkeit, und sie suggerieren, die betreffenden Leute hätten zu den Objekten eine wie auch immer geartete authentische Nähe. Dieses Paradigma sollte doch vielmehr einer grundsätzlicheren Bearbeitung von Fragen über die „roots“ und die „routes“ der Objekte wie der Menschen weichen, die seit spätestens den 1980er Jahren ein Grundthema der Ethnologie sind.

Manchmal scheinen gerade die ethnologischen Museen in einer Art Zwickmühle. Um institutionell zu überleben und sich neben den anderen Sparten der Museumslandschaft, der sie angehören, zu behaupten, setzen sie auf die Wichtigkeit ihrer Sammlungen, auf die Zahl und Bedeutung ihrer „Meisterwerke“, ja überhaupt auf die Größe und das Prestige ihrer Objektbestände – wobei es beinah den Anschein hat, dass letztere im Lichte der jüngeren Debatten um Provenienz plötzlich nicht mehr so prominent zur Schau getragen werden wie noch vor kurzem. Auf der anderen Seite stehen die zunehmenden Anforderungen, sich zu reformieren, sich mit der Herkunft der Objekte auseinanderzusetzen, die eigenen Kategorien zu hinterfragen und sich auch institutionell zu öffnen, sowohl die Formate und Zielgruppen betreffend als auch die administrativen Strukturen und die Zusammensetzung der eigenen Teams. Ein Spagat, der umso schwieriger zu sein scheint, je größer die öffentliche Aufmerksamkeit ist und je schneller die Kritiker*innen in Medien und Aktivismus zur Stelle sind.

Insofern ist der Begriff des „Konzeptmuseums“, den Mark Münzel in seinem Blogbeitrag dem „alten Völkerkundemuseum“ entgegenstellt, vielleicht sogar gerade folgerichtig. Denn es scheint gar so, als ob die Museen ihre gesellschaftliche Funktion in diesem Spannungsfeld überhaupt erst neu finden müssen. Sie wollen dem Anspruch der ‚Diversitätskompetenz’ gerecht werden, doch steht dieser Anspruch in ungefähr einem genauso spannungsvollen Verhältnis zu ihrer (Sammlungs-)Geschichte wie der Beiname des Münchner Museums der Fünf Kontinente zur Frage kolonialer Inbesitznahme: „Weltoffen seit 1882“.[5]

Abb. 6+7: Humboldt Lab Dahlem, Ausstellungsansichten „Mensch – Objekt – Jaguar“, Probebühne 3, 2013 (Fotos: Friedrich von Bose)

Um ihre gesellschaftliche Funktion finden zu können, sollten sich die Museen also vielleicht gerade als Konzeptmuseen begreifen; und dies insofern, als es sowohl um die Hinterfragung der Konzepte und Theorien gehen muss, die diesen zugrunde liegen, als auch genauso um die Suche nach neuen. Wie die Museen sich dann auch immer genau nennen, ist sekundär. Und seien sie weiterhin „ethnologische Museen“ anstatt irgendetwas mit „Welt“ oder „Kontinenten“, wenn ihr Selbstverständnis nur dem der gegenwärtigen universitären Ethnologie entspricht. Also transdisziplinär zu sein, international angebunden, an der Bearbeitung aktueller Forschungsfragen beteiligt und hier in gemeinsamen Projekten auch mit der universitären Wissenschaft vernetzt. Dies ist an einigen Standorten wie jüngst am Stuttgarter Museum bereits der Fall,[6] weitere Kooperationen werden sicher folgen. Und nicht zuletzt natürlich immer mit der Perspektive der Vermittlung gegenüber einem breiteren und diverseren Publikum, als es ethnologische Fachzeitschriften haben. Doch Vermittlung nicht im Sinne einer didaktisch vorgehenden Einbahnstraße, sondern als eine eigene Forschungspraxis, die der Diversität der beteiligten Akteur*innen, Objekte und räumlichen Settings Rechnung trägt. Und die dabei auch die Schwierigkeiten der Darstellbarkeit offen zum Thema macht. Denn natürlich kann nicht jede ethnologische Fragestellung ohne Weiteres öffentlich „vermittelt“ werden; nicht alles ist ausstellbar, schon gar nicht mit den jeweiligen historischen Sammlungen – auch dies sollte Gegenstand der Reflexion sein.

Aber zurück zu den Ausstellungen. Was die oben genannten Projekte in Basel, Berlin, Dresden und Frankfurt unter einigen weiteren mehr auszeichnet, ist, dass sie nicht nur den gegenwärtigen Stand der Diskussion aufgreifen und in ihren Fragestellungen und Formaten mitdenken. Vielmehr haben sie die Debatte jeweils auch selbst befeuert; sie haben – auch manchmal nur lokale – Diskussionen verschoben und, wie beispielsweise „EigenSinn“ in Basel, eine Akzeptanz für neue Zugänge des Ausstellens auch unter vielen Jener erzielt, die zunächst große Kritik an den neuen inhaltlichen und szenographischen Zugängen formuliert hatten. Dies beispielsweise, weil sie sich der Objekte in den eher sparsam bestückten Ausstellungsräumen beraubt sahen oder die Herangehensweise als zu akademisch empfanden. So sind manche der Ausstellungen selbst zum Bestandteil der Diskussion darüber geworden, wie ein adäquater Umgang mit ethnologischen Sammlungen in der Ausstellungspraxis aussehen kann. Sie haben sich im besten Sinne des Wortes positioniert.

Abb. 8+9: Humboldt Lab Dahlem, Ausstellungsansichten „Aneignungen: Wie noch nie/wie nie wieder“, Probebühne 4, 2014 (Fotos: Friedrich von Bose)

Wenn also die ethnologischen Museen sich in diesem Sinne als Konzeptmuseen begreifen, dann können sie mehr sein als nur ein Partner der universitären Ethnologie, der es sich zum Ziel setzt, die Themen und Fragestellung einem viel breiteren und diverseren Publikum gegenüber zu vermitteln (und schon diese Partnerschaft wäre in vielen Fällen wünschenswert!). Sie könnten Orte sein, die auch für die Ethnologie und ihre angrenzenden kultur-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer einen enorm produktiven Schauplatz der Exploration neuer Wissensformate darstellen. Ein Ort, an dem materielle und visuelle Kulturen mit aktueller ethnologischer Theoriebildung im dreidimensionalen Raum sinnlich erfahrbar gemacht werden und in einen produktiven Austausch geraten. Und damit ethnologische Debatte nicht lediglich abbilden bzw. in adäquate Ausstellungsformate zu ‚übersetzen’ versuchen, sondern die Formate selbst in ihrem generativen Potenzial anerkennen und für ein breites Publikum fruchtbar machen – nicht zuletzt aber auch für die ethnologische Forschung selbst.

Das große Problem ist bei all dem, dass mit solchen Überlegungen noch lange nicht den institutionellen Konstellationen Rechnung getragen ist, die zumeist stärker auf den Erhalt des Status Quo angelegt sind. Vielleicht sind es noch eher die kleineren Standorte und nicht die prestigeträchtigen Großprojekte, die hier besonderes Potenzial haben, zukunftsweisende Formate zu erproben. Denn sie stehen nicht derart im Rampenlicht und sind auch keine „Riesen-Mammutkolosse“ oder „Supertanker“, wie bspw. das Humboldt Forum selbst von an der Planung verantwortlich Beteiligten genannt worden ist.[7] Deren alleinige Größe und politische Verflechtung den Fragen der Organisations- und Entscheidungsstrukturen ein solches Gewicht verleiht, dass die inhaltliche Arbeit für Außenstehende manchmal geradezu als Nebenschauplatz erscheint.[8]

Die frühere Geschäftsstellenleiterin des Humboldt Lab Dahlem, Agnes Wegner, betonte in einer Diskussionsrunde, an der auch ich beteiligt war, wie wichtig die Offenheit und Kritikfähigkeit eines Projekts wie des Humboldt Lab Dahlem ist, und wie dies eben nur durch eine relative Autonomie von ebenjenen hierarchisch durchgetakteten Strukturen möglich ist, innerhalb derer das Lab eingerichtet worden war: „Ein Labor, das unabhängig von bestehenden Hierarchien agiert, kann eine Institution durchlässig halten für äußere Einflüsse und fragile Versuche erlauben, die durchaus von der Öffentlichkeit kritisiert werden können. Neben der vielzitierten Möglichkeit des Scheiterns ermöglicht diese Fragilität vor allem eine Offenheit, um sich zu begegnen.“[9] Diese Begegnungen waren in vielen der Lab-Probebühnen äußerst produktiv. Und dort, wo sie nicht geglückt sind, konnte zumeist doch aus ihnen gelernt werden. Im Großen hatte das Lab aber vor allem auch den einen Lerneffekt, dass es die Paradoxie der Intervention auf dem Weg zum Humboldt Forum deutlich machte: nämlich einerseits Möglichkeitsraum zu sein, und andererseits innerhalb der Planung für die Ausstellungen im Schloss auch die Grenzen des Möglichen aufzuzeigen.[10] Diese manifestieren sich heute schon allein darin, dass das Humboldt Lab Dahlem als eine so groß und öffentlichkeitswirksam angelegte Probebühne innerhalb der weiteren Planung leider überhaupt nur noch selten zur Sprache kommt. Dies mag zu einem gewissen Teil daran liegen, dass der installative Charakter der meisten Lab-Projekte von vornherein nicht der bereits zu Beginn der Laufzeit des Humboldt Lab Dahlem sehr weit gediehenen Ausstellungsgestaltung im Schloss entsprach. Es mag auch daran liegen, dass sich seit dem Ende der Laufzeit des „Labs“ so tiefgreifende strukturelle und personelle Wechsel in den Planungsstrukturen des Humboldt Forums ergeben haben, dass es unter den heutigen Verantwortlichen niemand so recht als Vorbild reklamieren mag. Dennoch – der hier so erfolgreich zur Anwendung gekommene experimentelle Ansatz sollte aus meiner Sicht nicht einfach in die Geschichte der langen Planung fürs Humboldt Forum verbannt werden. Vielmehr kann das Arbeiten in derart breiten interdisziplinären Konstellationen und der explorative Zugang, wie sie das Lab ausgemacht haben, für die weitere Planung auch über 2019 hinaus – ja, für jede Museumsplanung! – nur fruchtbar sein.

Agnes Wegner beendete das Gespräch mit den Worten: „Man sollte Orte schaffen, die nicht gleich alles bewerten – keine Killer gleich am Anfang! Gerade in einer Welt, die so komplex ist, muss die Schönheit der Fragilität erhalten bleiben, sie ist sogar unbedingt notwendig.“[11] Für die weitere Diskussion über neue Zugänge zu den Sammlungen, die immer auch mit der Frage der Formate einhergehen muss – ob im Humboldt Forum oder an anderen Orten – sollte nicht zuletzt genau diesem Aspekt die nötige Aufmerksamkeit zukommen.

Friedrich von Bose ist am Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin Kurator des Humboldt-Labors, dem interdisziplinären Ausstellungsraum der HU im Humboldt Forum. Er hat Europäische Ethnologie und Gender Studies an der HU Berlin und der University of California in Berkeley studiert und war von 2009 bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Institut für Europäische Ethnologie. Für seine Promotion unternahm er eine ethnografische Forschung über den Planungsprozess des Humboldt Forums, die er 2014 abschloss und 2016 veröffentlichte. Vor seiner kuratorischen Tätigkeit für das Humboldt-Labor war er Mitglied im Planungsstab des Stadtmuseums Stuttgart sowie Senior Consultant in einer Baseler Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt auf Stadtentwicklungs- und Infrastrukturprojekten. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zum Thema zählen „Strategische Reflexivität. Das Humboldt Forum und die postkoloniale Kritik“ (Historische Anthropologie 25/3, 2017, S. 409-417) und „Labor im Museum – Museum als Labor? Zur Ausstellung als sinnlich-ästhetischem Format“ (in: Karl Braun et al. (Hrsg.): Kulturen der Sinne. Zugänge zur Sensualität der sozialen Welt. Würzburg 2017, S. 347-357).

____________________

[1] So wurde es auf dem Abschluss-Symposium „Für immer Krise? Fragen der Repräsentation in Museen für nichteuropäische Künste und Kulturen“ in Dahlem am 18. und 19. September 2015 wiederholt vorgebracht. Vgl. den Symposiumsbericht von Mario Schulze: http://www.humboldt-lab.de/projektarchiv/workshopreihe-fragen-stellen/fragen-stellen/symposium-fuer-immer-krise/index.html

[2] Der Laborbegriff findet in der Planung des Humboldt Forums auch an anderer Stelle prominente Verwendung, nämlich im Humboldt-Labor, dem interdisziplinären Ausstellungsraum der Humboldt-Universität zu Berlin im Humboldt Forum, für den ich kuratorisch mitverantwortlich bin. Während die beiden Projekte keinerlei institutionelle Verbindung aufweisen, ist das Humboldt Lab Dahlem doch in vielerlei Hinsicht eine Inspirationsquelle für die Konzeption des Humboldt-Labors.

[3] Donna Haraway: Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City,

1908-1936. In: Social Text 11 (1984-1985), S. 20-64, S. 23.

[4] Ethnologisches Museum Berlin: Konzept zur Präsentation der außereuropäischen Sammlungen im Humboldt-Forum 2008. In: Viola König, Andrea Scholz (Hrsg.): Humboldt-Forum. Der lange Weg 1999−2012. Baessler-Archiv, Beiträge zur Völkerkunde 59 (2011), S. 113−185, S. 124.

[5] http://www.museum-fuenf-kontinente.de/

[6] Vgl. das zweijährige Forschungsprojekt (April 2016-März 2018) unter dem Titel „Schwieriges Erbe“ zum museologischen und wissenschaftlichen Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten in ethnologischen Objekten, Kooperation zwischen der Eberhard Karls Universität Tübingen (Asien-Orient-Institut und Ludwig-Uhland Institut für Empirische Kulturwissenschaften) und dem Linden-Museum Stuttgart.

[7] Vgl. bspw. Viola König, zit. in Friedrich von Bose (2016): Das Humboldt-Forum. Eine Ethnografie seiner Planung. Berlin: Kadmos, S 11.

[8] Jörg Häntzschel: Verstrickung als Prinzip. In: Süddeutsche Zeitung, 20.11.2017, http://www.sueddeutsche.de/kultur/kulturpolitik-verstrickung-als-prinzip-1.3757309

[9] Friedrich von Bose, Agnes Wegner, Harald Katzmair und Juri Steiner (2015): Produktivkraft durch Differenz. Das Prinzip Labor als Möglichkeitsraum. In: Humboldt Lab Dahlem (Hrsg.): Prinzip Labor. Museumsexperimente im Humboldt Lab Dahlem, Berlin: Nicolai, 2015, S. 44-52, S. 52.

[10] Friedrich von Bose 2016, S. 286. Vgl. für eine eingehende Analyse des Humboldt Lab Dahlem im Kontext der größeren Planung des Humboldt Forums ebd., S. 261-293. Eine umfassende Projektdokumentation des Humboldt Lab Dahlem findet sich online unter http://www.humboldt-lab.de/ueber-uns/online-dokumentation/index.html)

[11] von Bose/Wegner/Katzmair/Steiner 2015, S. 52.