Ethnologische Museen als Orte affekthistorischer Forschung

Ethnologische Museen sind palimpsetartige Orte. Generationen von Museumsarbeiter*innen haben sie immer wieder verändert, Neues hinzugefügt und Altes in Vergessenheit geraten lassen. Dabei haben sie versucht, auf historisch wackligen Fundamenten Orte der Zukunft zu schaffen. Gefangen im Spannungsfeld zwischen kolonialer Herrschaft und humanistischen Ansprüchen, zwischen Verstehen und Beherrschen, sind sie notwendigerweise widersprüchliche Orte, die Kulturgut bewahren und dabei doch oft die Menschen hinter den Objekten vergessen haben. Ethnologische Museen sind eigentlich schon immer in der Krise und auf der Suche nach einem neuen, irgendwie stabileren Selbstverständnis. Vor diesem Hintergrund ist das ethnologische Museum ein außergewöhnlicher Ort für Forschung, der sowohl den Rahmen als auch das Material bietet, die Geschichte und Gegenwart Europas in der Welt nachzuvollziehen. Es ist ein Ort der Spannungen, weniger ein einzelnes Archiv als ein Sammelsurium verschiedener archivarischer Sedimente, die die Jahrhunderte imperialer Herrschaft hier abgelagert haben. Unter der Oberfläche repräsentativer Gebäude passt nichts wirklich zum anderen, und diese Spannungen, welche im Alltag oft frustrierend sind, ermöglichen es gleichzeitig, sicher geglaubte Gewissheiten infrage zu stellen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Wie kann man an einem solchen Ort forschen? Im Rahmen meines Beitrags möchte ich eine mögliche Antwort auf diese Frage aufzeigen, inspiriert von meiner Promotion zur Affektgeschichte des ethnografischen Sammelns. Forscher*innen wie Ann Stoler argumentieren bereits seit den 1990er Jahren, dass Imperialismus ganz zentral auch ein emotionales System war, das die Empfindungen von Kolonisierten und Kolonisatoren gleichermaßen zu reglementieren versuchte (Stoler 1995; 2009; 2016; aber auch McClintock 1995; Lowe 2015; Cheng 2001). Entsprechend habe ich mir die Frage gestellt, was diese Erkenntnis für kolonialzeitliche ethnografische Praktiken bedeutet. Inwiefern waren sie von Emotionen geprägt und wie wirkte sich das Sammeln auf die emotionale Konstitution der Sammler*innen aus? Welche Rolle spielten beispielsweise Schuldgefühle angesichts der immensen Gewalt und Zerstörung indigener Lebenswelten für jene Menschen, die versuchten, diese Lebenswelten durch ihr Sammeln zu dokumentieren? Solche affektiven Fragen sind methodisch schwer zu beantworten, und gerade hier kommt das vielfältige Archiv des Museums zum Tragen.

Die zentrale Fallstudie meiner Arbeit ist das Archiv des deutschen Ethnologen Wilhelm Joest (1852–1897), der das von Sklaven auf Zuckerplantagen erwirtschaftete Vermögen seiner Familie nutze, um global ethnologische Sammlungen anzulegen. Unter anderem eignete er sich in den Guyanas – Französisch- und Britisch-Guyana sowie Surinam – Objekte an, schrieb dort Tagebuch und veröffentlichte eine Monografie über seine Reise (Joest 1893; hierzu siehe auch Haeming 2023; Deußen and Haeming 2023). In diesem Tagebuch lassen sich zwischen den Zeilen auch seine Schuldgefühle nachvollziehen, wie in der folgenden Beschreibung der desaströsen kolonialen Lebensumstände indigener Menschen in Saint Laurent du Maroni:

Trieben sich den ganzen Tag, nachdem Fische + Entenkrüge verkauft, von einer Schnapsbude zur andern. Mittags bot sie uns schon stieren Blicks + höllisch unsicher auf d. Beinen, dabei Kinder säugend. Nacher alle todtbesoffen wälzten sich im Koth + Regen. Kerle schliefen unter der strömenden Traufe, Weiber schlugen hin, daß die Säuglinge (bis zu 3 Jahren) meterweit auf die harte Chaussee schlugen, ein etwas größere Kinder, die noch nicht trinken können das heißt denen das Sauzeug dahin noch nicht schmeckt, weinten vor Hunger + Bekümmerniß […] Ein Priester machte sich schleunigstens aus dem Staub, aber der Gouverneur Commandant schien die wie tröge Schweine im Graben, quer über die Straßen usw. herumliegenden Bestien gar nicht zu beachten. […] Mögen die Indianer weglaufen oder sich besaufen, all right. Besser noch an ihrer Stelle Brüllaffen, die kann man wenigstens abschießen. Skandal, daß die Regierung 1.) den Schnaps verkaufen an Besoffene zumal Mädchen, nicht regulirt 2.) daß die Schweine nicht aufgelesen werden + feste verhauen. […] Disgusted ans Boot, wo wieder Besoffener. Alles war überhaupt besoffen, selbst Kulis, den verhaute (Joest 1890, 104-5).

Joest drückt eine Reihe von Emotionen aus: Ekel gegenüber den betrunkenen „Indianern“, Wut gegenüber der niederländischen Kolonialregierung, den Wunsch nach gewaltsamer Bestrafung sowie Verzweiflung angesichts der entwürdigten Lebensumstände, die er beobachtet. Keine dieser Emotionen scheint stabil zu sein; er wechselt chaotisch zwischen ihnen hin und her. Was er sieht, ruft eine starke emotionale Reaktion hervor, doch er ist nicht in der Lage, das Erlebte zu verarbeiten.

Ich vermute, dass die eigentliche Ursache für Joests heftige Reaktion sein Schuldgefühl angesichts der Folgen des europäischen Imperialismus ist. Das mag spekulativ erscheinen, da Joest dieses Schuldgefühl nie offen erklärt. Doch gerade diese Verleugnung führt zu seiner inkohärenten emotionalen Reaktion, da er nicht akzeptieren kann, dass das System, das er vertritt und an das er glaubt – der Imperialismus – die Ursache für dieses Elend ist. Daher sucht er nach anderen Möglichkeiten, die Situation zu interpretieren. Könnten nicht die fahrlässigen Kolonialbehörden, die Kirche oder die indigenen Völker selbst schuld sein? Die verschiedenen Texte, die er über die Guayanas geschrieben hat, sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte, geben weiteren Aufschluss über diese Suche nach einem Schuldigen. An einer Stelle behauptet er beispielsweise, „dass der Indianer, wenn ihm der Europäer keinen Schnaps liefert, sich seine berauschenden Getränke Paiwari, Cassiri, Tapana, Chicha, Kumu, Peru usw. einfach selbst bereitet“ (Joest 1895, 76). An anderer Stelle widerspricht er sich jedoch, indem er den Konsum von indigenem Alkohol verteidigt und argumentiert, dass die Bayern genauso oft betrunken seien (Joest 1893, 93). In einem weiteren Text versucht er, die Alkoholverkäufer zu rassifizieren, indem er sie als gierige Chinesen beschreibt (Joest 1895, 62). An wieder anderer Stelle fragt er rhetorisch: „Wen trifft aber die Schuld für diese grauenhaften Zustände?“, und antwortet: „Doch entschieden die Europäer“, wobei er sich selbst irgendwie aus dieser Kategorie ausnimmt (Joest 1893, 75). Schließlich nimmt er eine zynische, nahezu genozidale Haltung ein: „Die Indianer scheinen dazu bestimmt, von der Erde zu verschwinden; viel ist an ihnen nicht verloren. Bald wird sich der letzte Indianer zu Tode getrunken haben, ohne andere Spuren seines Daseins zu hinterlassen, als leere Geneverflaschen“ (Joest 1985, 24-5).

Die Grausamkeit dieser Aussage wird durch Joests tatsächliche Anwendung von Gewalt noch unterstrichen. Von seinen Emotionen überwältigt, greift er einen Kuli-Arbeiter an, von dem er annimmt, dass dieser ebenfalls betrunken ist. All diese Positionen und Handlungen unterstreichen in ihrer Inkohärenz Joests verzweifelte Versuche und seine letztendliche Unfähigkeit, die erlebte Gewalt zu verstehen, ohne sich selbst darin zu verstricken. Er würde lieber die betrunkenen indigenen Familien wie „Brüllaffen“ töten, als seine Impliziertheit zu spüren und zu akzeptieren. Gleichzeitig wirft die Szene die Frage auf, warum Joest ausgerechnet hier und nicht an den vielen anderen imperialen Orten der Gewalt, die er auf seiner Reise besuchte, mit so starken Gefühlen reagiert.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Sammelmethoden Joests in den Blick nehmen, zum Beispiel folgende Beschreibung:

Die verschiedenen Besitzer der Ethnographica hatten sich inzwischen ebenfalls versammelt und bei jedem einzelnen Gegenstand frug der Captain: „Willst du das abgeben? Was willst du dafür haben?“ […] Dass bei diesen Unterhandlungen reichlich Schnäpschen verabreicht wurden, brauche ich wohl nicht hervorzuheben (Joest 1893, 79).

Der Auszug stellt eine direkte Verbindung zwischen Joests Sammeltätigkeit und seinen Schuldgefühlen her. Wie sich herausstellt, war der Alkohol, der im Zentrum seiner Gefühle in Saint Laurent stand, gleichzeitig ein wesentliches Element des Handels mit der indigenen Bevölkerung. Ohne das, was Joest als die „unvermeidliche Geneverflasche“ bezeichnet, hätte er keines seiner ethnografischen Objekte erwerben können (Joest 1893, 88). Den Alkohol, den er als so schädlich für die indigene Gemeinschaft anprangert, verteilt er in Wirklichkeit selbst.

An einer Stelle räumt Joest diese Verbindung sogar ein:

Dabei will ich nun nicht verschweigen, dass man als Ethnograph der Dipsomanie der Indianer auch eine gute Seite abgewinnen kann: ohne sie würden die Leute nicht den kleinsten Topf oder Korb anfertigen; nur Sucht nach Schnaps ist es, welche die Leute veranlasst, überhaupt irgend etwas zu arbeiten oder anzufertigen; ohne Schnaps würde man schon seit 50 Jahren keine ethnographische Sammlung mehr unter ihnen anlegen können, und die Indianer selbst würden darum dennoch auf keiner höheren Kulturstufe stehen wie heute (Joest 1893, 76).

In einer Geste rhetorischer Ehrlichkeit gibt Joest zu, Alkohol verwendet und die Sucht der Menschen, von denen er sammelte, ausgenutzt zu haben. Allerdings verteidigt er sein Handeln sofort mit der Behauptung, dass ohne Alkohol keine Gegenstände hergestellt würden und die indigenen Gemeinschaften genauso „unzivilisiert“ wären. In Inhalt und Tonfall ist dieses Zitat das genaue Gegenteil des oben beschriebenen Gefühlsausbruchs. Hier ist der Alkoholismus von Vorteil und Joest wirkt ruhig und beherrscht. Während die Begegnung in Saint Laurent also nur zu mehr Gewalt führte, taucht hier etwas Neues auf: ein ethnografisches Objekt. Während der Akt des Sammelns Joest in die gewaltvolle Struktur der Kolonie verwickelt, ermöglicht der Objekterwerb auch eine tentative Lösung. Denn das ethnografische Objekt bietet gleichzeitig einen Ort, an dem die affektive Krise vorübergehend überwunden werden kann.

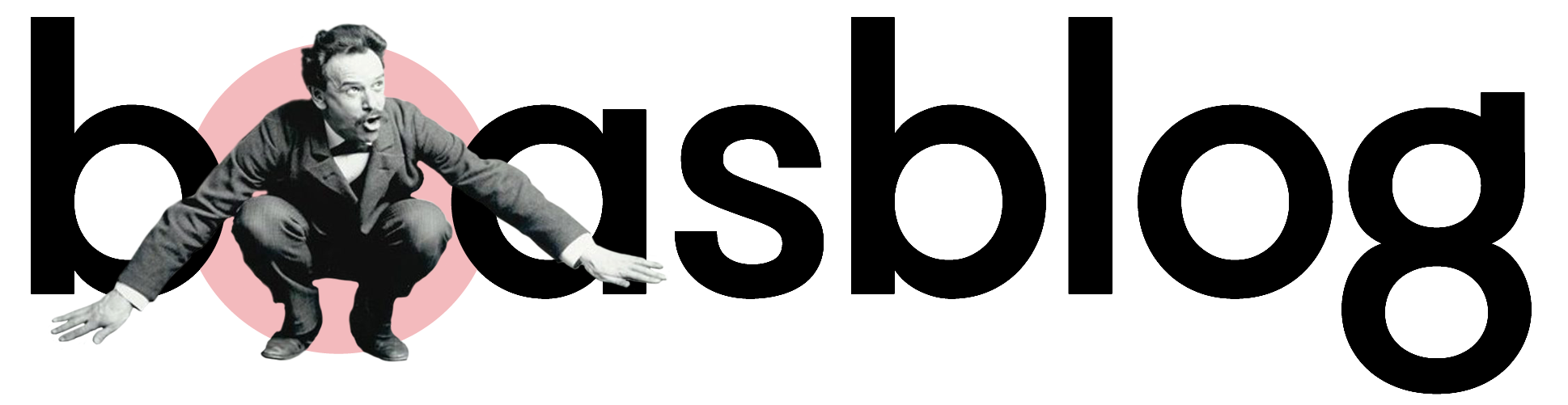

Wie kann das ethnografische Objekt affekttheoretisch verstanden werden? In meiner Forschung führe ich hierfür das Konzept des Fetisches ein. Auf dessen theoretische Einbettung kann ich in diesem beschränkten Rahmen leider nicht ausführlich eingehen. Nur so viel: Ich verstehe den Fetisch vor allem entlang der Konzeptionierung von Ann McClintock als ein Mittel, um imperial Gewalt gleichzeitig sichtbar zu machen und sie dann wieder zu verleugnen (McClintock 1995). Das Ausmaß der Gewalt in den Kolonien ist zu groß und allgegenwärtig, um sie schlicht zu verdrängen. Gerade daher bietet sich das ethnografische Objekt als Ort an, an dem die Gewalt zwar kurz zugestanden werden kann – die Erwerbung des Objekts ist unweigerlich mit dem Alkoholismus und damit auch mit den dahinterliegenden Traumata des kolonialen Genozids verbunden –, aber dann umgeleitet und verdeckt werden kann – aus seinem Ursprungskontext entfernt wird das indigene Objekt ethnografisiert und so zum Marker einer zeitlosen und intakten „Kultur“ jenseits der europäischen Gewalt. Dies lässt sich bei Joest vor allem im zweiten Teil seiner ethnologischen Monografie über die Guyanas nachvollziehen, in dem er große grafische Reproduktionen einiger der von ihm gesammelten Objekte zusammen mit langen technischen Beschreibungen einfügt:

Diese Entenflaschen oder -Krüge werden heute noch in grosser Zahl von den, auf dem linken Ufer des Maroni, des Grenzflusses zwischen Surinam und Französisch-Guayana (Cayenne), wohnenden Indianerinnen angefertigt. Wissenschaftlichen Werth besitzen sie weiter nicht. In meiner Sammlung habe ich über hundert verschiedene Töpfe, Flaschen, Schüsseln und Krüger dieser Art (Joest 1893, 99).

Die sachlich-nüchterne Diskussion und ästhetisierende Präsentation dieser gesammelten Objekte ermöglicht es Joest, eine distanzierte Position einnehmen. Als ethnologischer Kommentator ist er nicht mehr kausal oder emotional mit den von ihm beschriebenen Menschen verbunden und befindet sich auch jenseits der imperialen Gewalt, der er beiwohnte und zu der er beitrug.

Abb. 1 „Tafel aus Joests Ethnografisches und Verwandtes aus Guayana, S. 92“

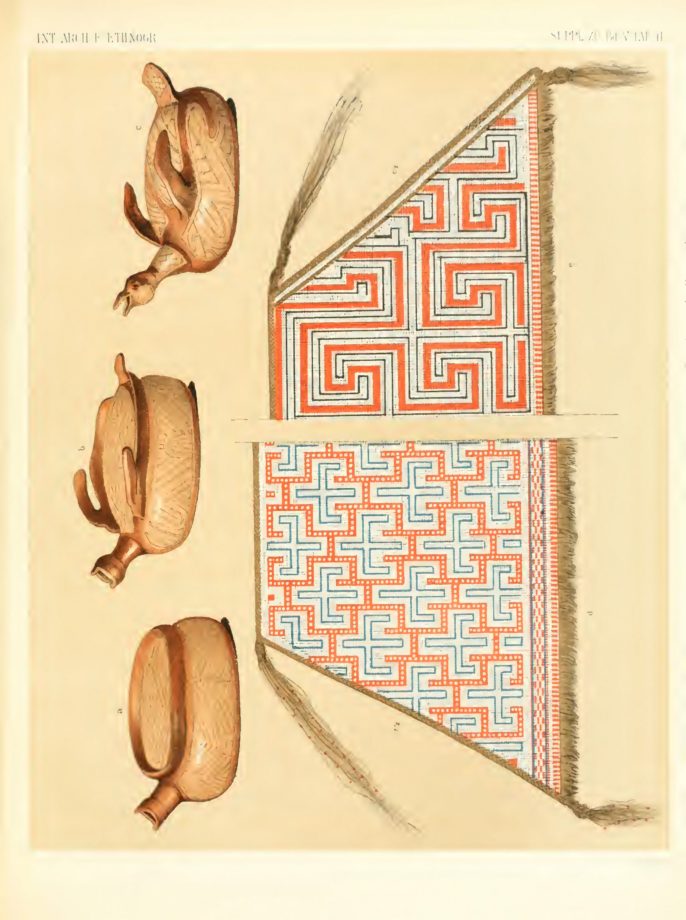

Da affekthistorische Studien notwendigerweise personenzentriert sind, stellt sich die Frage, inwieweit sich die in dieser Weise gewonnenen Erkenntnisse auf andere Fallbeispiele übertragen lassen. Ich möchte daher diese Gelegenheit nutzen, um ein weiteres, vorläufiges Beispiel aus meinem neuen Arbeitskontext am Weltkulturen Museum in Frankfurt einzubringen. Dort wird die ethnografische Sammlung von Louise von Panhuys (1763–1844) verwahrt. Von Panhuys verbrachte zusammen mit ihrem niederländischen Mann, dem Plantagenbesitzer Willem Benjamin van Panhuys, zwischen 1811 und 1816 Zeit auf verschiedenen Plantagen in Surinam, nicht weit von Joests späterer Reiseroute. Berühmt wurde sie vor allem für ihre botanischen Aquarelle, es sind aber auch diverse Landschafts- und Personenbilder von ihr erhalten. Diese Bilder zeigen eine starke Ambivalenz im Umgang mit der Sklaverei: Einerseits wird die brutale Arbeit auf der Plantage nicht gezeigt, andererseits sind versklavte Menschen aber ein wiederkehrendes Motiv. Diese Gleichzeitigkeit erinnert an die Funktion des Fetisches: Von Panhuys verdrängt die Ausbeutung im Herzen der Kolonie nicht vollständig, sondern macht sie andeutungsweise sichtbar, allerdings ausschließlich in einer Form, die ihr ein stabiles, emotional erträgliches Äußeres gibt.

Abb. 2 “Lousie von Panhuys, Tanz der Haus Sclaven, 1811. Digitalisiert durch die Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg Frankfurt am Main 2013, urn:nbn:de:hebis:30:2-47781. Creative Commons BY-NC-SA.”

Vor diesem Hintergrund sind vor allem zwei Bilder interessant. Auf dem ersten Bild versucht von Panhuys, ein Tanzfest der Versklavten darzustellen. Das Bild wirkt eher steif, aber besonderes Interesse weckt die Tatsache, dass von Panhuys nachträglich und mit Bleistift die Namen vieler der Abgebildeten notiert hat, fast wie eine Erinnerungsstütze für die Zeit nach ihrer Rückkehr nach Deutschland. Die versklavten Menschen werden hier sichtbarer als in vielen anderen Konstellationen des imperialen Archivs und dennoch wird das Ausmaß der ihnen angetanen Gewalt durch die harmlose Tanzszene verleugnet. In einem zweiten Bild wird diese Dualität aus Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit sogar materiell sichtbar. Zu sehen ist ein großer Baum, im Vordergrund drei Versklavte. Im Hintergrund sollten in der ursprünglichen Version des Bildes die Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Plantage Alkmaar zu sehen sein. Von Panhuys schien jedoch mit ihrem Gemälde unzufrieden gewesen zu sein und malte daher einen weiteren Ast auf ein zusätzliches Stück Papier und klebte ihn genau vor die Plantagengebäude. Was auf den ersten Blick wie eine ästhetische Korrektur wirken mag, ist vor dem Hintergrund des Fetischgedankens äußerst suggestiv: Die feine Balance zwischen der Anerkennung der Existenz der Versklavten und der Verleugnung der Umstände dieser Existenz schien durch die kompositorische Nähe der Schwarzen Menschen im Vordergrund und der Orte ihrer Ausbeutung im Hintergrund aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Schwarze Menschen können sichtbar werden, aber nur in einer gänzlich pastoralen Umgebung wie sie durch die Hinzufügung des Astes geschaffen wird.

Abb. 3 und 4 „Louise von Panhuys, Commevina-Fluß mit dem Berston-Baum, Borsten Tree, den die Neger anbethen, 1812. Digitalisiert durch die Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg Frankfurt am Main 2013, urn:nbn:de:hebis:30:2-46799. Creative Commons BY-NC-SA.“

Natürlich ist diese Betrachtung noch sehr provisorisch. Für ein tatsächliches affekthistorisches Verständnis der Sammlung Louise von Panhuys fehlt eine tiefergehende Untersuchung des archivalischen Spannungsfelds, wie ich sie im Falle Joests angedeutet habe. Eine entscheidende Frage wäre hierbei auch, wie sich die ethnografische Sammlung von Panhuys zu ihren Bildern verhält und inwiefern die Materialität dieser Sammlung die in den Bildern angedeuteten affektiven Manöver erweitert und verstärkt. Sicher ist, dass sich einige der in den Bildern abgebildeten Objekte auch in der Sammlung wiederfinden, darunter eine Rassel, oder saka, die auf dem Bild des Tanzfestes zu sehen ist. Trotz dieser Vorläufigkeit zeigt der Fall, wie wirksam ein solcher affekthistorischer Ansatz, nachdem er einmal entwickelt wurde, auf weitere Kontexte angewendet werden kann.

Abb. 5 „Saka, E0091. © Weltkulturen Museum. Fotograf: Wolfgang Günzel, 2023.“

Abb. 5 „Saka, E0091. © Weltkulturen Museum. Fotograf: Wolfgang Günzel, 2023.“

Aus dieser Erkenntnis ergibt sich auch mein Fazit bezüglich der common future von Museum und Universität. Denn anhand der beiden Fallbeispiele wird das umfassende, unausgeschöpfte Potenzial deutlich, welches das ethnologische Museum als Sammlungs- und Archivort gerade auch für theoretisch versierte Forschung bietet. Gleichzeitig wird deutlich, dass ein Umdenken bezüglich der Methoden und Fragestellungen, die in solchen Museen verhandelt werden können, stattfinden muss, um dieses Potenzial nutzbar zu machen. Ein wichtiger Schritt ist, das Museum nicht nur als multiperspektivischen, sondern auch als multidisziplinären Raum zu verstehen, in dem neben ethnologischen auch historische, globalhistorische, kulturwissenschaftliche, kunsthistorische, kolonialismustheoretische und vor allem interdisziplinäre Fragestellungen verhandelt werden können. Das bedeutet nicht, dass das Museum der Ethnologie entrissen wird, wie ja schon des Öfteren befürchtet, sondern eine Öffnung des disziplinären Raumes hin zu schlichtweg mehr Möglichkeiten der Forschung. Eine solche Öffnung würde auch der universitären Ethnologie besser gerecht, die ebenfalls längst nicht mehr innerhalb klar definierter Disziplingrenzen operiert (und das, so zeigt es meine Forschung zu Joest, vielleicht auch nie wirklich getan hat). Insofern verstehe ich meinen Beitrag als einen Appell, das ethnologische Museum breiter und komplexer zu denken, im Hinblick sowohl auf seine Sammlungen als auch darauf, was mit diesen möglich ist. Nur so, davon bin ich überzeugt, kann sich das Museum erneut wandeln hin zu einer dekolonialen Zukunft.

Literatur

Cheng, Anne Anlin. 2001. The Melancholy of Race. Psychoanalysis, Assimilation, and Hidden Grief. Oxford University Press.

Deußen, Carl, and Anne Haeming, eds. 2023. Aus Indien Nach Santa Cruz Durch Die Ethnologie. Fragmente Des Forschungsreisenden Wilhelm Joest. Matthes & Seitz.

Haeming, Anne. 2023. Der Gesammelte Joest. Biografie Eines Ethnologen. Matthes & Seitz.

Joest, Wilhelm. 1890. Tagebuch XVIII. Die Tagebücher werden im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln verwahrt und können dort auf Anfrage eingesehen werden.

Joest, Wilhelm. 1893. Ethnographisches Und Verwandtes Aus Guayana. P. W. M. Trap.

Joest, Wilhelm. 1895. Welt-Fahrten: Beiträge Zur Länder- Und Völkerkunde, Erster Band. A. Asher.

Lowe, Lisa. 2015. The Intimacies of Four Continents. Duke University Press.

McClintock, Anne. 1995. Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. Routledge.

Stoler, Ann Laura. 1995. Race and the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things. Duke University Press.

Stoler, Ann Laura. 2009. Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton University Press.

Stoler, Ann Laura. 2016. Duress. Imperial Durabilities in Our Times. Duke University Press.

Carl Deußen ist Kustos für den Sammlungsbereich Amerikas am Weltkulturen Museum in Frankfurt. Er studierte Liberal Arts in Freiburg und Museum Studies in Amsterdam. Er promovierte ebenfalls an der Universität von Amsterdam. In seiner Dissertation mit dem Titel „The Affects of Imperial Collecting” erforschte er die Affektgeschichte kolonialzeitlichen Sammelns am Beispiel des Ethnologen Wilhelm Joest. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den imperialen Geschichten ethnografischer Sammlungen und den Möglichkeiten dekolonialer Museumsarbeit.